Феодоровский собор, 1 мая 2009 г.

Расшифровка – Игорь Нурмеев

Сверка и корректура – Л.Голубкова и О.Суровегина

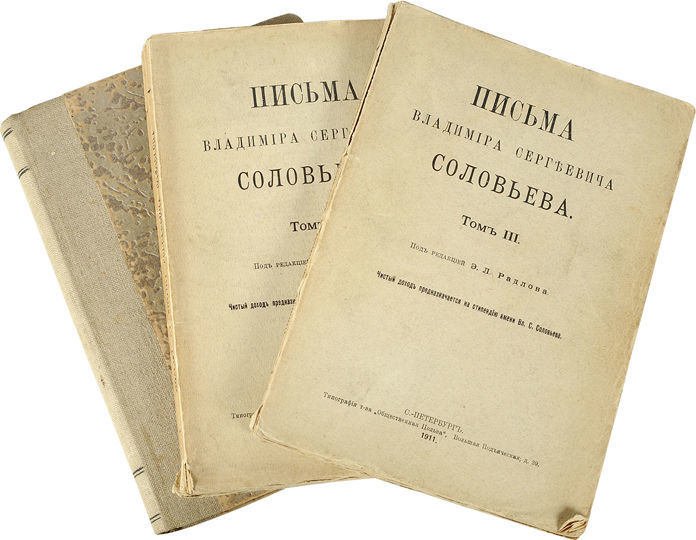

В пасхальные дни мы решили поговорить на тему о Воскресении, которая отражена в творчестве Владимира Соловьёва, самого большого из всех вам известных русских философов и поэтов. Ему было лет, наверное, сорок с небольшим – он родился в 1853 году, и где-то к концу 90-х годов XIX века, в 1896-97 гг., когда ему было 43-44 года, его, не слишком крепкого здоровьем человека, слишком эмоционального, пожалуй, стали посещать мысли о предстоящем конце. Это чувствуется во всём тоне его писем и его произведений.

Сегодня мы с вами посмотрим на два-три его последних произведения и увидим, что в них отражается мысль всё явственнее и всё ярче – мысль о бессмертии через воскресение.

Тема воскресения Христова и воскресения вообще не очень отражена в основном творчестве Владимира Соловьёва, в таких его работах, как «Оправдание добра», «Учение о богочеловечестве» и т.д.

Если вы внимательно читаете эти философские или философско-богословские труды, то вы видите, что как-то тему воскресения он всегда обходит некоторым невниманием, и только в последние годы всё ярче и ярче она о себе заявляет.

Неудивительно, что одной из его последних работ была работа, которая называется «Судьба Пушкина». Пушкин умер в раннем возрасте, в сравнительно раннем возрасте, хотя для того времени это было не так уж мало. И сразу после несчастной смерти поэта в образованных кругах стали раздаваться голоса: «Ах, как рано он умер! Ах, как много он мог бы ещё сочинить прекрасных произведений! Ах, какая жестокая, какая слепая неумолимая судьба постигла его!»

И вот, отталкиваясь от этих рассуждений досужей публики, Владимир Соловьёв пишет очень интересную, замечательную работу «Судьба Пушкина». Да, он соглашается с тем, что в обыденном сознании многое приписывается судьбе, року. Судьбу довольно часто называют «враждебной», «слепой», «бессердечной», «беспощадной», «жестокой». Иногда, с некоторой насмешкой говорят об «иронии судьбы». И все эти выражения предполагают, что наша жизнь зависит от чего-то, нам неподвластного: либо от равнодушной судьбы, либо от злобной и жестокой судьбы. И именно об этом говорит одно из стихотворений Пушкина:

И пусть у гробового входа

Младая будет жизнь играть,

И равнодушная природа

Красою вечною сиять.

Когда понятием «судьба» подчеркивается это свойство «равнодушия», то под судьбой имеются в виду именно природа, физические законы этого мира, согласно которым, хочешь не хочешь, ты уходишь в небытие, рано или поздно.

А когда говорится о судьбе «злосчастной», «злобной», «жестокой», «враждебной», то в понятие судьбы вкладывается и какой-то ещё нравственный смысл, и понятие судьбы связывается с каким-то злобным, демоническим, адским началом в этом мире – как всякие злые духи в разных религиозных системах. Конечно, в действительности, указывает Соловьёв в своей работе о Пушкине, в нашей жизни есть и то и другое: есть и законы равнодушной природы, которой совершенно наплевать на то, когда и как вы умрёте, а есть и злое, сатанинское начало в мироздании, и человеку приходится иметь дело и с тем, и с другим.

Но возникает вопрос: окончательно ли человек зависит от этих сил – материалисты сказали бы от равнодушной природы, язычники бы сказали, скажем, какие-нибудь греки – от слепой, а подчас и злобной судьбы, определяемой какими-то богами. Действительно ли эти силы окончательно определяют ход нашей жизни и решают её исход? Эта проблема, этот мучительный вопрос, в общем-то, стоит перед каждым человеком, или встает рано или поздно перед каждым человеком. Либо в детстве люди задают вопросы: а что будет после, а как это – «умереть»? Либо уже ближе к закату своей жизни люди всё чаще и чаще задаются этим вопросом о том, а что дальше?

И вот в работе «Судьба Пушкина» Соловьёв, может быть несколько суховато или по-философски, но, в общем, замечательно доказывает: нет, не «злая судьба» определяла путь Пушкина и не только «равнодушная природа»; и то, что мы называем судьбой, лучше было бы назвать Промыслом Божиим. Там это показано замечательно.

Это было написано где-то в 1897 году. И в это же время Соловьёва вообще занимает вопрос судьбы и влияния божественного на человека: с одной стороны, влияние природы, злых сил, с другой стороны – божественных сил, и какое участие сам человек принимает в содействии либо тому, либо другому. Вот он пишет о судьбе Пушкина. Кроме того, у него появляется работа «Судьба Лермонтова». И особенное внимание он уделяет еще одной книге о судьбе – это «Жизненная драма Платона».

В это время, начиная с середины 90-х годов XIX века, Соловьёв энергично занимается переводом «Диалогов» Платона. И появляются первые четыре диалога, переведенные им, и он пишет комментарии к этим своим переводам и придает им очень большое значение. Надо сказать, что Соловьёв – крупнейший, пожалуй, из наших русских философов-идеалистов. А кто родоначальник идеалистической философии? Ну, конечно, все вы ответите – Платон. И действительно, между этим великим греческим философом и русским нашим философом, его учеником, было какое-то духовное родство и, можно сказать, почти конгениальность. Оба они, как Платон, так и Соловьёв, не писали наподобие тех философов, которые, скажем, являются классиками немецкой философии, такие как Кант, Гегель. Логические, сухие, рациональные схемы были чужды Платону. Те из вас, кто читал его сочинения, помнят, что это живые, поэтические, наполненные жизненными соками диалоги, разговоры между людьми – такая диалектика истины является в диалектике, в переговорах, в разговорах-спорах между людьми. Полные притч, мифологии, изобретенной самим Платоном, – это замечательные художественные произведения. Но примерно то же самое мы можем сказать и о сочинениях Соловьёва! Как Платон был не только философом, писавшим красивые философские сочинения, похожие почти на романы или на пьесы, и в то же самое время был прекрасным поэтом – до нас дошло много стихов Платона. Так же и Соловьёв был художественным философом и в то же самое время довольно известным поэтом. И Соловьёв чувствовал Платона как своё второе «я» и поэтому переводил его. Его статья о жизненной драме Платона – это блестящий опыт жизнеописания человека, и не только, но это и горячая исповедь его собственного сердца.

Когда Соловьёв задумывался о Платоне, то он особое внимание уделял следующему. Помните, кто был учителем Платона? Сократ, совершенно верно. И жизнь Платона Соловьёву представлялась трагедией, завязка которой лежала в жизненной драме его учителя Сократа. Сократ был праведником, которого очень любил Платон, и вообще вся фигура Сократа приобрела для Платона универсальный характер – как бы вопрос: быть на земле или не быть правде, нравственной справедливости, нравственному началу. И вот, оказывается, нет правды на земле. Сократ не смог победить, несмотря на то, что это был человек самый праведный в своем окружении, но его, который в глазах Платона был едва ли не божествен, постигла неудача. Жители его родного города принудили его покончить жизнь самоубийством, то есть это была своеобразная казнь. И это дало толчок для философской системы Платона. Чтобы хоть как-то спасти правду – не может же не быть правды, ведь наше сердце требует её! – Платон объявил, что этот мир ненастоящий – этот, нас окружающий мир физической реальности; что существует другой мир, в котором живет правда – это мир идеальный, мир идей. Отсюда появилась идеалистическая философия, её еще называют «философией дуализма», в которой существует два мира: мир материи и мир идей.

Таково жизненное происхождение платонического идеализма. Как соединить эти два мира? Платон указывал на такое соединяющее начало между этими двумя мирами – на эрос. Под эросом надо понимать не то, что мы сейчас понимаем под эросом и под эротикой. Мы бы определили это начало как «любовь». Но такая попытка соединить мир реальный и мир нравственной правды через любовь, через дух любви – Платону эта попытка не удалась. Человек одной силою ума, своего гения, своего умозрения, своей личной нравственной правды не может хоть как-то в действительности исполнить своего предназначения, то есть победить неправду, победить смерть не в умозрении только, но и в реальности, в действительности. Это ведь путь христианский, путь богочеловеческий, а для Платона, естественно, такой путь был закрыт.

И все же Соловьёв следует во многом Платону и претерпевает в своей жизни примерно ту же самую драму, которую претерпел и Платон, который в конце жизни разочаровался в собственных усилиях – так и Соловьёв к концу жизни подходит к разочарованию во всей своей прежней философской установке.

Уже под самый занавес, в самые последние годы XIX века Соловьёв пишет свои «Воскресные письма». Это целый рад писем – небольших публицистических статей – которые он пишет в 1897-98 г.г., начиная с января месяца или с февраля, каждое воскресенье по одному письму, поэтому они называются «воскресные» письма. Когда дело подошло к апрелю, то там уже были воскресенья великопостные, а в конце концов и пасхальные воскресенья – так появляются его «Пасхальные письма», то есть затрагивающие воскресенья пасхального периода.

От этих писем веет уже совершенно новой философской тенденцией, а главное – новой и нравственной, новой религиозной тенденцией. В одном из первых писем Соловьёв пишет о том, как однажды, пользуясь остановкой поезда, он вышел из вагона и пошел в лес, стал думать о своей жизни. И вдруг он понял, что в его возрасте, когда жизнь уже надо считать, как он пишет, «прочим временем живота нашего», человек должен остаток своих сил направить на одну только цель – «обеспечение совершенного бессмертия». Вот так, почти по-детски, прямолинейно и несколько наивно он пишет. А что для этого надо делать? И тут Соловьев все же пока приходит к своим прежним аскетическим установкам: надо обратить внимание на свои страсти. Но! Если раньше он писал, что надо умерщвлять собственные страсти – как аскеты средних веков, как подвижники времени, более близкого к Соловьёву, или как буддисты какие-нибудь, то теперь он пишет, что надо страсти не умерщвлять, а преобразовывать. Эти страстные силы души надо направлять к добру, чтобы они стали духовной силой, как он пишет, «живой водой, текущей в вечность».

Конечно, эта точка зрения тоже еще далека от христианского истинного взгляда на наше бессмертие, но все же какое-то продвижение в этом направлении чувствуется. И особенно это чувствуется уже в «Пасхальных письмах». Вера в действительное воскресение Христово и в бессмертие человека стоит в центре внимания Соловьева, в центре всей его духовной жизни. «Христос воскрес» – все сводится для него к этой великой истине. И он пишет даже в частных записках, в небольших письмах своим родственникам, своим друзьям, например, следующее, с некоторой шутливостью: «Христос воскресе!» – пишет он одному из своих друзей. – «Дорогой, глубокоуважаемый Михаил Матвеевич! За достоверность факта ручаюсь честным словом – Христос воскрес!» Или матери он пишет: «Хотя сегодня только четверг, но смело могу Вас уверить, матушка, что Христос воскрес!» Конечно, во всем этом есть шутливая ирония, которая скрывает, конечно, то, что человек постоянно думает об этом.

И вот одиннадцатое из этих писем, пасхальное письмо, так и называется «Христос воскрес!». Это очень интересное письмо. Вот его начало: Христос воскрес – это «первая, решительная победа жизни над смертью. Непрерывная война между ними, – между живым духом и мертвым веществом – образует в сущности», – пишет Соловьев, – «всю историю всего мироздания. Хотя и много насчитывалось побед у духа до Воскресения Христова, но все эти победы были неполные и нерешительные…». Здесь, конечно, следуя очень модному тогда веянию дарвинизма и вообще эволюционизма, учений о непрерывном прогрессе (Соловьев, конечно, поддавался всем этим влияниям), он пишет следующее… Пишет сначала о «великой победе жизни, когда среди косного неорганического вещества закишели и закопошились мириады живых существ…», то есть о возникновении жизни из мертвого. Это была первая победа, так сказать, первый шаг: «Живая сила овладевает мертвыми элементами, делает их материалом для своих форм (…) И притом какое огромное и все возрастающее богатство форм, какая замысловатость, какая смелость целесообразных построений от мельчайших зоофитов до великанов тропической флоры и фауны. Но смерть только смеется над всем этим великолепием: она реалистка; прекрасные образы и символы ее не пленяют (…) Она знает, что красота природы – только пестрый, яркий покров на непрерывно разлагающемся трупе. Но разве природа не бессмертна? Всегдашний обман! (…) Говорят об умирающей и вечно возрождающейся природе. Какое злоупотребление словом! Если то, что сегодня рождается, – не то же самое, что умерло вчера, а другое, то в чем же здесь возрождение? Из бесчисленного множества мимолетных смертных жизней ни в коем случае не выйдет одна бессмертная».

Так что это, можно сказать, Пиррова победа, ненастоящая победа жизни над смертью. Зло – Соловьев не пишет: «грех», а пишет о каком-то «зле» – искажает даже Божию заповедь «плодитесь и размножайтесь». Зачем? «…Не для того, чтобы расширить, упрочить, увековечить собственную жизнь, а для того, чтобы поскорее исчезнуть, чтобы было, кому сменить и заменить вас – наполняйте землю своими смертными останками, будьте только мостом для следующего поколения, которое в свою очередь лишь станет мостиком для следующего поколения…» – и так далее, и так далее, «…постоянно возобновляющийся обман смертной жизни». Так что это жизнь только кажущаяся, которая нас окружает, – жизнь природы равнодушной. Но – пишет дальше Соловьев, следуя теории прогресса и эволюции, «…война между жизнью и смертью вступает в новый фазис с тех пор, как ведется существами не только живущими и умирающими, но, сверх того, мыслящими о жизни и смерти».

То есть появление разума – новый шаг в этом направлении. Но мысли о победе еще не означают победы. «Герои человеческой мысли, великие мудрецы Запада и Востока» (такие как Будда, тот же самый Сократ), – «все они умерли, умерли и не воскресли». Так что «…сила физическая неизбежно побеждается смертью», а «сила умственная» (хоть и стремится к победе) «недостаточна, чтобы победить смерть: только беспредельность нравственной силы», – пишет Соловьев, – «дает жизни абсолютную полноту».

Все это согласно разделению самого Соловьева, который следует здесь немецкой классической философии. Вся философия делится на несколько разделов: это учение об истине, о правде и о красоте. Учение об истине называется онтология, это то, что нас окружает, то, что есть, а также гносеология – наше познание этой истины; учение о красоте – это эстетика, учение о правде – это этика. Под правдой понимается нравственное добро. Эстетика нам ничего не дает: как бы мы ни наслаждались видами прекрасной природы, она оставляет за собой только трупы. Познание окружающего мира, в том числе знание о жизни и смерти, то есть онтология и гносеология, нам тоже ничего не дают. Но зато этика, нравственное начало, если оно овладевает человеком, то оно может привести к победе. Но не каждого человека, потому что у человека нет этой беспредельной нравственной силы. Но вот «Распятый Сын Человеческий», – пишет Соловьев, – «и Сын Божий, почувствовавший Себя оставленным и людьми, и Богом, и при этом молившийся за врагов Своих, (…) не имел предела для Своей духовной силы, и никакая часть Его существа не могла остаться добычей смерти». Поэтому «Христос воскрес всецело», не только Своею душою, но и всей Своей природой.

Таким образом, «Воскресение Христово», – утверждает Соловьев,– «есть тем самым торжество разума (Логоса) в этом мире. И оно есть чудо». Но тут же Соловьев добавляет: «…лишь в том смысле, в каком первое новое проявление чего-нибудь, как необычное, невиданное удивляет или заставляет нас чудиться». А на самом деле как появление органики из неорганики – то есть первого живого существа, какой-нибудь клеточки среди мертвых минералов, «как… появление первого разумного существа» (Адама) «над царством бессловесных» (животных) «были чудом, так и появление всецело духовного и неподлежащего смерти человека – первенца от мертвых – было чудом (…) Но то, что представляется как чудо, понимается нами как совершенно естественное, необходимое и разумное событие (…) И если бы Христос не воскрес, (…) мир оказался бы бессмыслицей, царством зла, обмана, смерти». Тут Соловьев следует увещеваниям апостола Павла.

Вдумаемся во все эти слова. С одной стороны, здесь вроде бы говорится о том, что весь тварный мир, сотворенный Богом, движется к какой-то цели, причем движется естественным путем: появляется жизнь, потом жизнь развивается и появляется разумный человек, а потом разумный человек развивается, развивается, появляются какие-то мудрецы, но они все же недостаточны – и появляется наконец вот такой сверхдобрый человек. У Соловьева этот элемент естественного эволюционизма здесь присутствует, хотя постепенно появляются и соображения о том, что все-таки это не просто человек, но Богочеловек. Он же еще и Сын Божий. Но эта божественность Иисуса Христа как-то все-таки не подчеркивается. Он прежде всего выступает здесь как философ, выученик такого гегельянского, что ли, толка, что всё устремляется к какому-то саморазвитию.

Надо сказать, что подобные тенденции в религиозной философии неединичны. Например, ХХ век показывает нечто похожее, скажем, в католической религиозной философии – я имею в виду Тейяра де Шардена, где тоже говорится об эволюции.Это был великий эволюционист, открывший нам синантропов, делавший раскопки в Китае, и в то же самое время крупный религиозный мыслитель. Он говорил о том, что всё эволюционирует ко Христу. Возможно, вам известно, что эта философия была не просто отвергнута, но и запрещена Римской Церковью, потому что всё же христианство нам утверждает, вслед за апостолом Павлом, что всякая мудрость человеческая является глупостью перед Лицом Божиим, а всякая глупость Божия является истинной Мудростью. Помните: Евангелие Христово есть «соблазн для иудеев и безумие для эллинов», то есть глупость для мудрых людей (точная цитата: «…а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие» (1Кор.1:23) – прим.редактора)

Бог вторгается в Свое творение непредсказуемым образом, и никакие человеческие размышления об эволюции здесь не помогут. Более того, само понятие прогресса никем не доказано, хотя мы видим какие-то явные его следы, они отражаются на каждом из нас; мы видим его в нашей повседневной жизни – прогресс технический, прогресс медицинский. Сейчас очень много, например, говорится об ужасах демографии или, скажем, о страшном ХХ веке с его убийствами, с его кровавыми войнами. Но ведь все это является досужими, в общем-то, разговорами на кухне, не более того, потому что если вы посмотрите на статистику – а ведь есть такая наука как «Big History» – Большая История (не какая-то конкретная история данного места или данного государства) – «Большая история человечества», история человеческой популяции, то мы увидим, что смертность неуклонно понижается. Есть в социологии такое понятие: «коэффициент кровопролитности». Так вот, этот «коэффициент кровопролитности» неуклонно понижается, причем понижается очень сильно – а это число убийств в единицу времени на на какую-то группу населения. Если вы возьмете какие-нибудь пещерные времена, или Древнюю Грецию, или времена Римской империи, или Средних веков, или даже XIX век, то вы увидите, что крови пролилось гораздо больше, чем в страшном ХХ веке. Убийств становится все меньше, меньше и меньше – в относительном плане, по сравнению с ростом населения.

А рост населения, демография? Подумайте, еще на грани XVIII-XIX веков самая длинная продолжительность жизни человека была во Франции времен Французской революции (конец XVIII века) – это 23 года. А по Европе в среднем – 20 лет, за счет детской смертности, конечно, в основном. Детская смертность была колоссальная: из десяти родившихся детей только двое давали потомство. Сейчас, если мы встречаем детскую смертность 5% где-нибудь в Африке, то это считается катастрофой. А так вообще в наших европейских странах, в Америке – это 0,0000…сколько-то там процентов. То есть такие видимые прогрессы – в биологии, в медицине (за счет вакцинации и т.д.), в технике – конечно, видны.

И все же одновременно с этим нарастает и непредсказуемость дальнейшего. Те же социологи нам говорят о том, что непредсказуемость, опасность каких-то катастроф нарастает, нарастает по логарифмическому закону. Знаете, что кривая логарифмов постепенно стремится к вертикали; и вот эта вертикаль будет достигнута в середине ХХI века, если все будет идти теми же самыми темпами. Делаются такие очень неутешительные прогнозы. Так что одновременно с прогрессом мы видим и нарастание ощущения конца света. Есть такое предощущение у футурологов, у экологов и так далее.

Поэтому эти размышления Соловьева подводят его к догматически безупречному утверждению о том, что воскресение есть не что-то естественное для человека, а есть действительно вторжение Божественного в человеческую жизнь и в жизнь природы. Но в «Воскресных письмах» 1897 года это еще не совсем чувствуется. Но, помните, когда умер Соловьев? В 1900-м году. Ему оставалось жить всего 2-3 года. И вот тут с ним случается некое событие, которое упоминают несколько авторов, следуя его личным рассказам. Это было в 1898 году. Событие, которое резко поменяло его отношение ко злу в этом мире, к тому, что зло одними только нравственными усилиями человека, даже самого прекрасного, победить невозможно. Об этой своей перемене он сам упоминает в предисловии к «Трем разговорам».

Вообще говоря, учение о зле – а смерть есть очевидное зло, об этом говорит нам наше нравственное чувство, ведь никому из нас не хочется умирать и видеть наших ближних умершими – так вот, отношение к злу было самым разным на протяжении всей человеческой философии. Но нас интересует прежде всего, конечно, философия христианская.

Блаженный Августин занимался этой проблемой и считал, что зло есть лишь естественный недостаток, несовершенство, нечто исчезающее с ростом добра. Творение есть добро, и лишь только там, где добра недостаточно, вот этот недостаток добра и есть зло. То есть фактически зла-то и нет, есть только недостаток добра. Это такая очень хитрая позиция.

А другая, противостоящая ей, говорит о том, что зло не есть просто отсутствие чего-то, ноль, недостаток, или даже «минус-добро», а есть реальная, действительная сила, которая посредством искушений, соблазнов, прямых вторжений вторгается в наш мир, и, чтобы успешно бороться со злом, надо иметь какую-то силу. И эту силу черпать в ином порядке бытия – в Божественном, а не в человеческом.

До сего момента вся философия Соловьева склонялась к точке зрения блаженного Августина: зло не субстанционально, оно не имеет собственной сущности, собственной субстанции – это только отсутствие блага. И вот теперь произошел какой-то случай, какое-то мистическое переживание у Соловьева, которое заставило его поверить, как он пишет, «в черта». Что с ним произошло? Его племянник пишет так: «Существует предание, что в первый день Пасхи, войдя в каюту парохода (это было последнее путешествие Соловьева в Египет, оттуда он потом в Святую Землю направился), Владимир Сергеевич увидел в каюте, на подушке, сидящего черта в виде мохнатого зверя. Владимир Сергеевич обратился к черту со словами: «А ты знаешь, что Христос воскресе?» Тогда черт бросился на Владимира Сергеевича с кулаками, закричал: «Не воскрес! Не воскрес!» – и избил его. Потом Соловьева нашли без сил, в обмороке, лежащего в каюте на полу…»

Так рассказывает его племянник. Но были и другие рассказы, со слов Соловьёва, но, в общем-то, примерно они одинаковы. Например, он говорит одной своей знакомой: «Ехал я на пароходе, как вдруг почувствовал, что что-то сдавило мне плечи. Я увидел белое, туманное пятно и услыхал голос: – «А, попался, попался!» Я произнес сильное заклинание, какое существует: «Именем Иисуса Христа, распятого и воскресшего…» Дьявол исчез, но весь день я чувствовал себя разбитым».

В общем, похожие сообщения. По всей видимости, какое-то мистическое переживание случилось – ведь, он не врунишка же был, Соловьёв… А уж как описываются мистические переживания – мы знаем, что они могут быть часто описаны в самых удивительных символических формах, которые доступны для нашего ощущения, понимания. Так, например, написана вся книга «Апокалипсис». Так что такой реальный опыт был у него, о чем он потом пишет и в своих стихах.

И вот, весной 1899 года, меньше чем за год до своей кончины, Соловьев в последний раз едет за границу, на курорт. Он живет на французской Ривьере в Канах (не Канны, а Кан). И там он начинает писать свой последний труд, который называется «Три разговора». А заканчивает он эти «Три разговора» в Петербурге в 1900 году, в январе. «Три разговора» следуют платонической традиции диалога. Там даже не диалог, а полилог, то есть там много лиц-участников. У Платона тоже часто в разговоре участвуют несколько персонажей. И к этим «Трем разговорам», видимо, следуя вот этому своему мистическому опыту, Соловьев добавляет так называемую «Повесть об антихристе».

Все «Три разговора» довольно большая книга, страниц 150 примерно. А «Повесть об антихристе» – она в заключении, страниц примерно 20-25. И Соловьев позволил себе прочесть эту «Повесть об антихристе» как публичную лекцию на философском собрании. Но его лекция, где он читает эту «Повесть об антихристе», это его последние слова в этом мире, вызывает протест и насмешки.

В этой повести Соловьев художественно истолковывает Священное Писание, прежде всего Апокалипсис, соединяя какие-то исторические черты с романтической фантастикой типа той, что мы находим, скажем, у Гофмана. Можно себе представить, какой дикой дерзостью, каким безумием показалось это чтение русской публике 1900 года – такой прогрессивистской, модернистски настроенной, довольно разнузданной публике того времени. Хотя Соловьев был очень известен, многими высочайше ценимый философ, но тут все пришли в какое-то возбуждение и негодование. Правда, часть публики аплодировала Соловьеву, но вот, например, такой знаменитый писатель, как Василий Розанов – он сидел, слушал и посередине этой лекции Соловьева демонстративно упал со стула… А газеты наполнились глумливыми, едкими статьями и фельетонами. Например, кусочек фельетона: «Газетный переулок. Сумерки. Странные люди. Господин Владимир Соловьев – лик письма греческого, от него пахнет кипарисом, глаголет: «Се, грядет антихрист тридцати трех лет отроду, и число его 666, и ныне имеет отроду лет пятнадцать, и уже курит нарицаемые папиросы… Испепеляй, близится, бли-изится!»» Ну, и подобные всякие шуточки появлялись в газетах после появления этой «Повести об антихристе».

А сам Соловьев писал следующее: «Это свое произведение я считаю гениальным». И, надо сказать, он вряд ли ошибался. «Три разговора», вообще говоря, – это спор со Львом Толстым, тоже великой фигурой того времени, не только писательской, – к тому времени о писателе Льве Толстом говорили гораздо меньше, чем о публицисте и религиозном деятеле Льве Толстом. Это всем нам понятно. И этот спор с Толстым, выраженный в «Трех разговорах», и «Повесть об антихристе», это, вообще говоря, одни из вершин русской религиозной мысли. И наша литература вообще не имеет ничего равного этим произведениям по своему пророческому вдохновению, по глубине истинно христианской мысли. Эта последняя точка Соловьева была воистину христианской точкой под всей его философией. Она вся, конечно, была христианской – религиозная философия, но в основном она была больше философией – такой скромной философией немецкого плана, либо талантливой церковно-христианской публицистикой. А вот здесь мы встречаемся с истинно учением христианским. Некоторые сравнивают эту «Повесть» единственно только с «Великим инквизитором» Достоевского.

В этом последнем своём произведении у Соловьева скрещиваются две линии, которые проходят через всю его жизнь: это борьба с толстовством и теперь уже линия каких-то эсхатологических предчувствий конца. Тут надо посмотреть на отношения Соловьева со Львом Толстым. Эти отношения – а они очень часто встречались – отличались сложностью, мучительностью. Эти два человека были полярно противоположны друг другу во всех отношениях. Один прожил долгую жизнь – другой умер довольно рано; один здоров – другой немощен; один великий писатель– другой философ, для России, конечно, очень крупный, может быть, самый большой. Но если уж мы будем смотреть непредвзято и серьезно, если мы кончали, скажем, философский факультет университета и знаем, что такое философия, то, разумеется, наши великие для нас философы с точки зрения классической философии (скажем, немецкой философии), представляют собой довольно скромное зрелище.

Недавно я прочитал слова одного крупного немецкого философа ХХ века… Дело в том, что сочинения Соловьёва, конечно, переведены на основные языки мира, но и прежде всего на немецкий, конечно, – он философ, всё-таки, да. И когда он читал Соловьева, то он восхищался, он говорил: «Как прекрасно!» И, в конце концов, когда он прочитал всего Соловьева от корки до корки, этот философ заявил: «О, какая очаровательная болтовня!» (смех в зале) Вот, немецкий философ с высоты Канта, Шеллинга, Фихте, Гегеля расценивает это как «очаровательная болтовня»… Ну, публицистика, милая философская публицистика, не более того… Так что, один – я имею в виду Толстой – великий писатель; другой – великий для России, но, в общем-то, скромный философ.

И, конечно, Толстой – рационалист, очень рациональный человек, а Соловьёв – весь в мистике какой-то, да, стремящийся… Да, оба стремятся к аскезе, но мы знаем, что такое аскеза Толстого, она вся насквозь рациональна. Да, рисовые котлетки, да, отказ от мяса, да, какие-то рисовые фрикаделечки. Молоко? – упаси Бог! Нет, только миндальное молоко! Но все мы прекрасно знаем из истории, что все эти рисовые фрикаделечки варились на курином бульончике, потому что его супруга, конечно, не могла позволить, чтобы уж он так совсем «погибал» от своей аскезы. А Толстой делал вид, что этого не замечает, что молоко не миндальное, а сливочки, и так далее… Соловьев, действительно, иногда впадал в аскетические крайности, его жизнь была почти отшельнического характера. Весьма разные аскезы.

Они были разные люди; и каждая их встреча превращалась в столкновение. Казалось, они просто не могли дышать одним воздухом. Проповедь Толстого оскорбляла самые заветные убеждения Соловьева; а учение Соловьева с его мистикой, с его церковно-государственными утопиями, с всевозможными пророчествами – они просто раздражали Толстого, он этого терпеть не мог. Но тем не менее их что-то притягивало друг к другу, они сходились, сидели, молчали угрюмо; потом начинали ожесточенно спорить, разбегались, потом опять мирились, опять сходились. И так продолжалось всю жизнь.

И самый главный пункт их расхождений, как указывал сам Соловьев, правда, уже в самом конце своей жизни, в письме, которое он написал Толстому, – это Воскресение Христа. Вот это самый главный пункт расхождений. Соловьев доказывал Толстому, что на основании его же собственного мировоззрения, мировоззрения Толстого, он должен принять истину Воскресения, потому что духовная жизнь, несомненно, должна подчинять себе физическую в человеке. Духовная жизнь все возрастает; весь мировой исторический прогресс, процесс ведет к полной победе духа над смертью. Потом были ведь и свидетели, очевидцы – ну, какие-то малограмотные евреи – вот эти апостолы, которые же рассказывали о Воскресении Христовом, но мы же не можем их обвинить, что они выдумали всё!

Конечно, во всех этих «доказательствах», к которым прибегают и все наши катехизисы, как мы это знаем, или семинарские учебники по основному богословию, во всех этих доказательствах очень много наивного, «гегельянского», эволюционистского. И всё это не могло убедить Толстого ни в малейшей степени. И Соловьев наконец понимает, что никакое согласие с Толстым, автором труда «В чем моя вера», где он отрицает Воскресение, для Соловьева невозможно. И если раньше он спорил с толстовством как с вредным заблуждением, то в «Трех разговорах», в своей последней работе, речь идет о другом. Учение Толстого обличается им как антихристова ложь. Это уже очень серьезно. Ведь за Толстым стоит целое мировоззрение.

В предисловии к «Трем разговорам» Соловьев сатирически пишет о так называемом «новом христианстве»: толстовском христианстве непротивления злу насилием; христианстве утверждения добра в людях; христианстве нравственной проповеди, увещеваний: «Люди, будьте добрыми, будьте хорошими!» Ну что? Хорошая проповедь, очень хорошая проповедь! – Ну и что дальше? Что же, от этого Каин не убьет Авеля?

Ну вот Соловьев пишет: «Много лет тому назад прочел я известие о новой религии, возникшей где-то в восточных губерниях». Он имеет в виду, конечно, Россию и Толстого. «Эта религия, последователи которой назывались вертидырниками или дыромоляями» (а надо сказать, что действительно в Сибири была такая секта) «состояла в том, что, просверлив в каком-нибудь темном углу в стенке избы дыру средней величины, эти люди прикладывали к дыре губы и много раз настойчиво повторяли: «Изба моя, дыра моя, спаси меня, спаси меня». Никогда еще, кажется, предмет богопочитания не достигал такой крайней степени упрощения. Но если обоготворение обыкновенной крестьянской избы и простого (…) отверстия в ее стене есть явное заблуждение, то должно сказать, что это было заблуждение правдивое: эти люди дико безумствовали, но никого не вводили в заблуждение; про избу они так и говорили «изба», и место, просверленное в её стене, справедливо называли «дырой». «Изба – спаси, дыра – спаси!» Но религия дыромоляев скоро испытала «эволюцию» и подверглась «трансформации». И в новом своем виде она сохранила прежнюю слабость религиозной мысли и узость философских интересов, прежний приземистый реализм, но утратила прежнюю правдивость: своя изба теперь получила название «царства Божия на земле», а дыра стала называться «новым Евангелием», и, что всего хуже, различие между этим мнимым Евангелием и настоящим, различие совершенно такое же, как между просверленною в бревне дырой и живым и целым деревом, – вот это существенное различие новые евангелисты всячески старались и замолчать, и заговорить».

Это справедливо, конечно, не только для толстовства, где «новое Евангелие» – это Евангелие «непротивления», Евангелие такого буддистского характера, но и для попыток построения Царства Божия и перевоспитания людей если не удается нравственной проповедью, то хотя бы гильотиной или расстрелами. Ведь коммунистическая идея – это то же самое. «Царство Божие на земле», построенное естественным путем – будь то эволюционным (как прежде и Соловьев считал), будь то нравственной проповедью: «Любите друг друга» – да, полюбят – зарежут за стенкой. Или там – «Грабь награбленное!» Ни у кого ничего не получилось, а получается всё хуже и хуже. Так что эти речи Соловьева пригодны ко многим учениям, не только к толстовству.

Это предисловие, отрывок из которого я прочитал, было написано в Светлое Христово Воскресение 1900 года. А 31 июля того же года Соловьев скончался, то есть через несколько месяцев. А вот если вдуматься, – в чем же загвоздка, вот в чем же спор?

Собственно, толстовство воспринимается теперь уже Соловьевым, после всех его мистических переживаний под конец жизни и в предощущении конца и единственного якоря – Воскресения Христова, толстовство теперь воспринимается Соловьевым как полное отступничество от христианства.

Многие ли могут из нас назвать себя: «Я истинный христианин»? Все мы так или иначе оступаемся, отступаем от Христа, отходим или не доходим. Но все же не принципиально, в каких-то деталях, в частностях. А вот здесь Соловьев видит полное отступничество от христианства, а именно от идеи свободы во Христе. В толстовстве он видит возврат к ветхой религии, к законничеству, к попытке построить Царство Божие на земле путем введения каких-то – ну, для Толстого, скажем, нравственных требований, нравственного закона путем воспитания, перевоспитания, уговоров и так далее – помните, как это было в Ветхом Завете, о чем пишет апостол Павел: «Если вы будете следовать заповедям Моисея, тогда-то вы и будете спасены. Но как?»

И вот «Три разговора».

В первом разговоре – на даче, на южном берегу Франции, под вечер, встречаются несколько человек: Генерал, который у Соловьева как бы олицетворяет собой простодушное бытовое христианство; затем некий господин Z, бывший семинарист, который олицетворяет самого Соловьева; там же Политик, который олицетворяет христианство просвещенческого, рационального характера; затем некая Дама, которая вставляет подчас какие-то глупенькие реплики, она играет роль такого шута на сцене; и некто Князь – за этим названием, конечно, сразу возникает образ Князя тьмы – некто Князь, который олицетворяет толстовство.

В первом разговоре главное действующее лицо, главный участник диалога – это Генерал. Ему указывают на то, что война – это зло. Конечно, зло, кто же с этим не согласится? Ну да, зло. И вот Князь ему говорит: «Как же Вы можете допускать такое – брать в руки оружие, убивать?!» На это Генерал рассказывает ему несколько очень интересных случаев из Кавказской войны. Например, случай, когда они должны были освобождать какое-то армянское селение от турецких башибузуков. Но когда они пришли в это селение, они увидели чудовищную картину, которая даже солдатам, много повидавшим, показалась чем-то невообразимо адским. Все селение было сожжено, люди замучены – кто распят, кто как. Так, скажем, женщина, крепко привязанная к телеге, а напротив нее к колу был привязан ее младенец и под ним разведен костер, чтобы она смотрела… И так далее, и так далее, спущенные шкуры с людей… А вот когда Генерал говорит: «А вот что же, я, мои солдаты…» И дальше он рассказывает, как они нагнали этот отряд башибузуков и как они их всех расстреляли. На что Князь говорит: но ведь это же тоже люди! Это же наши братья по Адаму! На что Генерал резонно замечает: «Братья-то братья, но ведь братья тоже бывают разные. И у Каина был Авель, тоже брат ему родной!»

Короче говоря, с позиции простого человека, простого вояки Генерал защищает войну, что с точки зрения толстовства, конечно, безумие. Как можно, как можно! Непротивление!

И Соловьев указывает на то, что война – это реальность нашего мира. Мы бы сказали: такая же реальность, как землетрясения, как цунами, которые подчас не зависят от нашей личной воли. И говорит о том, что война-то бывает разная: бывает хорошая война, а бывает плохая война. Но эта теория, правда, принадлежит не Соловьеву – хорошая или плохая война, она какая-то естественная. Вы знаете – понятие «справедливой», то есть хорошей, и «несправедливой», то есть злой, войны было введено впервые тем же самым блаженным Августином. До Августина никакого теоретизирования о войне вообще не было. Была война, просто война, да и всё! Идет племя на племя –грабительская война. Ну а какая же еще? Почти все войны были грабительскими. Ну, надо и всё – есть-то охота! Идут воевать. Или защищаться, скажем, от тех, кто на тебя нападает. Правда, были в древности уже и до Августина и другого типа войны, а именно религиозные войны. Но это только ветхозаветная, священная война, война Яхве, война Господа Бога с помощью Израиля против чуждых богов, которым поклоняются язычники. Это священная война. Потом была священная война (это уже после Августина) у мусульман, но мусульмане – это почти то же, что и Ветхий Завет, и потому никакой большой разницы здесь нет.

Так вот, христиане отвергли понятие «священной войны». А какая же война? Как же оценить войну? То, что она – зло, это понятно; но зло вынужденное. И Августин говорит, что бывают войны справедливые и войны несправедливые, и определяет, что такое справедливая, а что такое – несправедливая. Потом концепции Августина развивались все больше и больше, а в Средние века привели к утонченным понятиям и определениям справедливой войны – ну, скажем, нельзя убивать мирное безоружное население. Это уже в Средние века было введено. Нельзя причинять ущерб больший, чем причинили тебе – такие были рыцарские понятия. Нельзя пленных убивать или расстреливать. Эти августиновы правила действуют и до сих пор, до наших дней – конечно, более утонченно разработанные.

Но, тем не менее, это не отменяет войну, правда? В этом греховном мире, пишет Соловьев, «наш нравственный долг помогать тому, кого обижают. Да, все люди — братья, но важно знать, кто Каин и кто Авель», – излагает аргументы Генерала в своей статье «Эсхатология Владимира Соловьева» А.Ф.Лосев. И продолжает прямой цитатой из «Трех разговоров»: «И если на моих глазах брат мой Каин дерет шкуру с брата моего Авеля, и я именно по неравнодушию к братьям дам брату Каину такую затрещину, чтобы ему больше не до озорства было, Вы вдруг меня укоряете, что я про братство забыл!» Наивно полагать, что нравственное воздействие, что проповедь какого-нибудь толстовца или какого-нибудь другого проповедника удержит башибузуков от поджаривания на огне армян…

Вот это, так сказать, первый удар в адрес Толстого.

Во втором разговоре речь идет несколько о другом. Там уже главное действующее лицо – это рациональный Политик. Этот Политик как бы усиливает, сам того не желая, эту христианскую струю в отношении к закону. Христианство – это все-таки религия свободы, свободы от всякого закона. Закон диктует человеку – помните, в Евангелиях и у апостола Павла часто говорится о том, что если раньше мы служили, были как бы рабами, слугами, то теперь мы уже дети для своего Отца, Его сыновья. А это все-таки разные вещи. Мы уже не по долгу служим, а по любви следуем воле своего Отца. Ведь в этом суть и соль христианства. Так что всякое законничество… Хотя бы это отношение к заповеди «не убий» – конечно, это прекрасная заповедь, прекрасная заповедь, как же ее не уважать! Но ее нельзя абсолютизировать, иначе мы скатимся снова до Ветхого Завета, до законничества. Бывают ситуации, когда нам ничего не остается в этом греховном мире иного, как нарушать эту заповедь. И это зачтется нам во благо, если мы будем защищать наших братьев.

То же самое примерно и у Политика. Он рассказывает об одном афонском страннике Варсонофии, который учил не слишком-то много думать о своих грехах, потому что «думать о грехах», – говорил этот Варсонофий, – «ведь это значит все время помнить о зле. А помнить зло – это же ведь злопамятство, это плохо…». Здесь не без юмора, конечно, всё рассказывается, почитайте этот рассказ о старце… А политик говорит: «Абсолютное правило, как и всякий абсолют, – это есть лишь выдумка людей, которые лишены здравого смысла и чувства жизни, живой действительности. Никаких абсолютных правил я не принимаю, а принимаю только правила необходимые. Я, например, отлично знаю, что если я не буду соблюдать правил опрятности, то это будет гадко и мне самому, и другим». Ну, и так далее, и так далее. Дальше идет рассказ об одном афонском страннике, полу-юродивом, но очень замечательном: «Мой друг его очень уважал и часто советовался с ним по духовным делам. Тот сразу заметил, в чем тут корень зла. Я хорошо знаю этого странника, и мне иногда случалось присутствовать при их беседах. Когда мой друг начинал ему сообщать свои нравственные сомнения, прав ли он был в этом, не погрешил ли в том, Варсонофий сейчас прерывал его: «Э, насчет грехов своих сокрушаешься! Брось, пустое! Вот как я тебе скажу: в день пятьсот тридцать девять раз греши – да, главное, не кайся. Потому что согрешить и покаяться – это всякий может, а ты греши постоянно и не кайся никогда. Потому ежели грех – зло, то ведь зло-то помнить – значит, быть злопамятным. И этого никто не похвалит. А самое что ни на есть худшее злопамятство – свои собственные грехи помнить. Уж ты лучше помни то зло, что тебе другие сделают, в этом есть хоть какая-то польза: впредь таких людей остерегаться будешь. А свое зло – да забудь и думать о нем, чтобы не было его вовсе! Грех только один и есть – это уныние, потому что из него рождается отчаяние, а отчаяние это уже, собственно, и не грех, а сама смерть духовная. А какие там еще грехи? Пьянство, что ли? Так ведь умный человек пьет, поколику вмещает, он безместно пить не будет, а дурак то – тот и ключевой водой обопьется. Значит, тут сила не в вине, а в безумии». Ну, и так далее, и так далее. Дальше он пишет: «А хочешь от меня непременно правила? Так вот тебе и правило: в вере будь тверд, не по страху грехов, а потому что уж очень приятно умному-то человеку с Богом жить. А без Бога-то пакостно. В слово Божие вникай, ведь его если с толком читать, то, что ни стих, то рублем подарит. Молись ежедневно, хотя раз или два, да с чувством. Умываться-то, небось, не забываешь, а молитва искренняя для души лучше всякого мыла. Постись для здоровья желудка и прочих внутренностей, теперь все доктора советуют после сорока лет. О чужих делах не думай и благотворительностью-то, самое главное, не занимайся, если свое дело-то есть. А встречным бедным давай, не считая, на церкви, монастыри тоже жертвуй без счета. Там уж, в небесном контроле, сами все подсчитают. И будешь ты здрав и душою, и телом, а с ханжами какими-нибудь, что в чужую душу залезают, потому что в своей пусто, с такими-то и не разговаривай». Ну вот, «…подобные речи производили впечатление на моего друга». И так далее… Там еще какая-то женщина появляется: «Одну очень умную и образованную старушку он привел в восхищение. Она была хоть и русской веры, но заграничного воспитания и, много наслышавшись о нашем Варсонофии, отнеслась к нему как бы к духовному руководителю. Но он ей не дал много говорить о своих душевных затруднениях: «И для чего ты себя этакою дрянью беспокоишь, кому это нужно? Вот и мне-то, простому мужику, скучно тебя слушать. А неужто ты думаешь, что Богу-то интересно? О чем тут толковать? Ты стара, ты слаба, и никогда лучше не будешь». Она мне это со смехом и со слезами на глазах рассказывала…» И так далее…

То есть Политик апеллирует к здравому смыслу и говорит о том, что перечисление всех этих грехов, все следования заповедям, правилам, правило здесь, правило там – это все ветхое. Надо жить не по правилам, а жить по любви и по вере, жить в Духе Святом, а не следуя каким-то «правилам». Вот такая точка зрения, очень интересная. И в то же самое время это всё, конечно, идет против Толстого, потому что ведь у Толстого правило на правиле, бесконечная нравственная проповедь!

Но самый решительный бой толстовству и всей его «новой религии» дается в «Третьем разговоре». И тут-то Соловьев как бы побеждает и себя прошлого. Помните, он говорил о том, что добро рано или поздно должно победить зло естественным путем, как бы эволюционируя в человечестве. И вот теперь Князь (а это граф Толстой, конечно) вслед за Толстым учит, что добро естественным путем победит зло. На это ему отвечают, что если зло можно победить простым непротивлением, то почему Сам Христос не мог победить зла в душе Иуды, и первосвященников, и Каиафы, и всех других, которые Его казнили? Как объяснить вообще неудачу Христа в истории, в чисто физической истории? Как можно после этого надеяться, что это удастся толстовцам?

И вот тут Соловьев пишет, что мировой процесс идет не по восходящей линии накопления добра, хотя мы знаем, что оно есть в известной мере, прогресс все-таки существует – мы только что с вами говорили – и деторождаемость увеличивается, и продолжительность жизни увеличивается, и мобильные телефоны у нас есть, и спутники летают, и на Марс полетим, и так далее. Это все внешнее накопление добра. Но на самом деле зло этим не уменьшается, потому что зло не есть просто недостаток добра. Добра может быть сколько угодно, и еще в тысячу раз больше! А если зло есть просто недостаток добра, значит, зла должно быть все меньше и меньше. Но оно не уступает. Более того, и экологи, и социологи предупреждают, что к середине XXI века могут быть совершенно удивительные вещи, которые мы себе не можем предсказать, естественно. Это будет либо какой-то чудесный, непредсказуемый прорыв – либо полное падение в пропасть. Трудно сказать. Во всяком случае зло обычными, естественными силами человечество преодолеть не может. Даже если нравственное зло, социальное зло при росте, скажем, производства продуктов потребления; кто его знает, может, завтра откроют какие-то источники энергии типа термоядерных реакторов, которые будут давать неограниченное количество энергии почти из ничего – так что социальное зло, может быть, и будет в известной степени устранено. Может быть, и нравственное, в какой-то степени. Но все равно останется смерть онтологическая, физическая как зло, так или иначе. Всё, что существует, так или иначе приходит к концу.

Такая теория прогресса – скажем, социализм – противоречит Евангелию, потому что Христос, пишет Соловьев, принес в мир не мир, но меч. Он пришел не уничтожить зло, но отделить его от добра и окончательно преодолеть его в Воскресении. Царство Божие не придет никакими усилиями людей, хоть наизнанку вывернись; никогда никакими усилиями люди не придут к преображенной земле, на которой уже не будет ни зла, ни смерти. Это возможно только после мировой катастрофы, только после полного уничтожения отделенного зла – что возможно только в том, что мы называем Воскресением, как новое творение. И смысл всего этого Соловьев находит в Апокалипсисе, почему он и добавляет к своим «Трем разговорам» эту притчу, или повесть, об антихристе.

Вообще говоря, своему произведению Соловьев придавал глубокий мистический смысл. И когда он написал эту «Повесть об антихристе», изобличил антихриста или, как он говорил, «дал ему последний бой», то однажды, прочитав в кругу друзей эту повесть, Соловьев спросил: «А как вы думаете, что мне будет за это?» – «От кого?» – «Да от заинтересованного лица, от самого…» – «Ну, это еще не так скоро!» – «Скорее, чем вы думаете». И через несколько дней Соловьев умер. Андрей Белый присутствовал на чтении Соловьева в доме его брата Михаила Сергеевича весной 1900 года: «Помню, я получил записку от покойной Соловьевой. Она извещала, что Владимир Сергеевич читает им свой Третий разговор, и просила меня прийти. Прихожу. Соловьев сидит грустный, усталый, с той печатью мертвенности и жуткого величия, которое почило на нем в последние месяцы, точно он увидел то, чего никто не видел, и не может найти слов, чтобы передать свое знание. Соловьев начал читать, и при слове «Иоанн поднялся как белая свеча…» (это один из персонажей «Повести об антихристе») он тоже поднялся, как бы вытянулся на кресле, и, кажется, в огне мерцали зарницы. Лицо Соловьева трепетало в зарницах вдохновения…» Если вы не читали «Повесть об антихристе», обязательно почитайте. Это замечательное, одно из лучших сочинений, написанных на русском языке.

Там действительно излагается Апокалипсис, но в очень художественной форме. И появление зверя из моря – антихриста, правда там он не из моря появляется; а также зверя из земли – второго-то зверя, лжепророка Аполлония; и их борьба со Христом – всё это очень ярко описывается.

Прочитаю хотя бы одну страничку оттуда, как говорит о себе антихрист, будучи гордым человеком… «Самолюбивое предпочтение себя Христу будет оправдываться у этого человека еще таким рассуждением: «Христос, проповедуя и в жизни своей проявляя нравственное добро, был исправителем человечества, я же призван быть благодетелем этого отчасти исправленного, отчасти неисправимого человечества. Я дам всем людям все, что им нужно. Христос, как моралист, разделял людей добром и злом, а я соединю их благами, которые одинаково нужны и добрым, и злым. Я буду настоящим представителем того Бога, который возводит солнце свое над добрыми и злыми, дождит на праведных и неправедных. Христос принес меч, я принесу мир. Он грозил земле страшным последним судом. Но ведь последним судьею буду я, и суд мой будет не судом правды только, а судом милости. Будет и правда в моем суде, но не правда воздаятельная, а правда распределительная. Я всех различу и каждому дам то, что ему нужно».

И дальше: «Ждет горделивый праведник высшей санкции, чтобы начать свое спасение человечества, — и не дождется. Ему уж минуло тридцать лет, проходят еще три года. И вот мелькает в его уме и до мозга костей горячею дрожью пронизывает его мысль: «А если?.. А вдруг не я, а тот… галилеянин… Вдруг Он не предтеча мой, а настоящий, первый и последний? Но ведь тогда Он должен быть жив… Где же Он?.. Вдруг Он придет ко мне… сейчас, сюда… Что я скажу Ему? Ведь я должен буду склониться перед Ним, как последний глупый христианин, как русский мужик какой-нибудь, бессмысленно бормотать: «Господи Сусе Христе, помилуй мя грешнаго»?(…) Я, светлый гений, сверхчеловек. Нет, никогда!» И тут же на место прежнего разумного холодного уважения к Богу и Христу зарождается и растет в его сердце сначала какой-то ужас, а потом жгучая и все его существо сжимающая и стягивающая зависть и яростная, захватывающая дух ненависть. «Я, я, а не Он! Нет Его в живых, нет и не будет. Не воскрес, не воскрес, не воскрес! Сгнил, сгнил в гробнице, сгнил, как последняя…» И с пенящимся ртом, судорожными прыжками выскакивает он из дому, из саду и в глухую черную ночь бежит по скалистой тропинке…»

Ну, и так далее… «…На миг он потерял сознание и очнулся стоящим на коленях в нескольких шагах от обрыва. Перед ним обрисовалась какая-то светящаяся фосфорическим туманным сиянием фигура, и из нее два глаза нестерпимым острым блеском пронизывали его душу.

Видит он эти два пронзительные глаза и слышит не то внутри себя, не то снаружи какой-то странный голос, глухой, точно сдавленный, и вместе с тем отчетливый, металлический и совершенно бездушный, вроде как из фонографа. И этот голос говорит ему: «Сын мой возлюбленный, в тебе все мое благоволение. Зачем ты не взыскал меня? Зачем почитал того, дурного и отца его? Я бог и отец твой. А тот нищий, распятый — мне и тебе чужой. У меня нет другого сына, кроме тебя. Ты единственный, единородный, равный со мной. Я люблю тебя и ничего от тебя не требую. Ты и так прекрасен, велик, могуч. Делай твое дело во имя твое, не мое. У меня нет зависти к тебе. Я люблю тебя. Мне ничего не нужно от тебя. Тот, кого ты считал богом, требовал от своего сына послушания, и послушания беспредельного — до крестной смерти, и он не помог ему на кресте. Я ничего от тебя не требую, и я помогу тебе. Ради тебя самого, ради твоего собственного достоинства и превосходства и ради моей чистой, бескорыстной любви к тебе — я помогу тебе. Прими дух мой. Как прежде мой дух родил тебя в красоте, так теперь он рождает тебя в силе». И с этими словами уста неведомого сверхчеловека невольно разомкнулись, два пронзительные глаза совсем приблизились к лицу его, и он почувствовал, как острая ледяная струя вошла в него и наполнила все существо его. И с тем вместе он почувствовал небывалую силу, бодрость, легкость и восторг. В тот же миг светящийся облик и два глаза вдруг исчезли, что-то подняло сверхчеловека над землею и разом опустило в его саду, у дверей дома».

И дальше он, полный этого нового вдохновения, начинает строить счастье людей на земле, и кончается всё это Армагеддоном, страшными катастрофами, гибелью антихриста и так далее.

И, завершая рассказ о Соловьёве, хочу прочитать одно из его последних стихотворений, которое было навеяно живым ощущением присутствия живого Христа здесь и с нами. Называется это стихотворение «Эммануэль», по-еврейски – «Имману-Эль». А как у нас переведено это в Евангелии от Матфея? Эммануил, это еврейское выражение, которое что означает? «С нами Бог». Это одно из имён, данных Христу – «С нами Бог».

Во тьму веков та ночь уж отступила,

Когда, устав от злобы и тревог,

Земля в объятьях неба опочила

И в тишине родился С-нами-Бог.

И многое уж невозможно ныне:

Цари на небо больше не глядят,

И пастыри не слушают в пустыне,

Как ангелы про Бога говорят.

Но вечное, что в эту ночь открылось,

Несокрушимо временем оно,

И слово вновь в душе твоей родилось,

Рожденное под яслями давно.

Да! С нами Бог, — не там, в шатре лазурном,

Не за пределами бесчисленных миров,

Не в злом огне и не в дыханьи бурном,

И не в уснувшей памяти веков.

Он здесь, теперь — средь суеты случайной,

В потоке шумном жизненных тревог.

Владеешь ты всерадостною тайной:

Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог.

Какой прекрасный поэт был!

Ну что ж, помолимся!