Феодоровский собор, 29 мая 2009 г.

Расшифровка – Лариса Багмет

Сверка и корректура – Л.Голубкова и О.Суровегина

Итак, сегодняшняя тема – наука и богословие. Конечно, тема эта настолько обширная, что о ней нужно говорить вообще целый год, разбирая различные научные аспекты, их связь с богословием. Ну, хотя бы немножко можно сделать обзор этой темы.

Начнём с неких определений, конечно, очень простых и примитивных, но понятных.Что такое наука и чем она отличается от богословия? Можно сказать так: наука – это методическое изучение окружающей действительности, в которой протекает наше бытие. Методическое – то есть какое-то последовательное, законосообразное, по определенной методике.То есть то изучение нашей так называемой имманентной реальности. Что значит имманентной? Это значит присутствующей здесь реальности, нашей реальности. Это наука. Богословие же занимается «изучением», в кавычках, конечно, изучением, не имманентной, а трансцендентной реальности, то есть потусторонней этому миру. Существуют в философии такие понятия: имманентный и трансцендентный. Так вот, богословие занимается изучением трансцендентной реальности, а также отношением этой трансцендентной реальности к нашему бытию, к нашему миру. Знание и той, и другой реальности – и реальности нашего мира, и реальности запредельной – дается нам в опыте.

Но эти опыты принципиально различны. Они просто даже несопоставимы. Потому что знание о мире, наука, приобретается нашими физическими и умственными усилиями, то есть благодаря нашим физическим действиям (скажем, наблюдениями через приборы или непосредственно) и нашей умственной обработкой этих наблюдений. А вот знание о Боге, трансцендентной реальности, даётся нам откровением, то есть не нашими усилиями, физическими или умственными, но даётся лишь в той степени, в какой Бог нам дает знать о Себе, дает знать о Себе нашим чувствам и нашему уму. Значит, наука задействует наши чувства и наш ум как нашу деятельность, а в богословии наши чувства и наш ум пассивны, им даётся Деятель-Бог, а мы уже обрабатываем полученные таким опытным путем данные и составляем какую-то богословскую систему.

Опыт трансцендентной, то есть божественной, реальности не может быть описан категориями нашей действительности, то есть категориями окружающего нас мира: пространством, временем, массой или энергией. Бога ведь невозможно ни взвесить, ни измерить сантиметром или метром, нельзя Его засечь во времени – то есть все наши категории не подходят, категории нашего мира не подходят. Но тем не менее этот опыт знания Бога, опыт откровения, он реален и неизбежно стремится быть фиксированным в нашем языке, в нашем сознании. И при этом мы прибегаем к языку метафор, аналогий, символов, потому что мы не можем описать того, что за пределами нашего мира, непосредственно с помощью понятий нашего мира. Ну, это понятно! Мы видим дом, мы видим пространство, видим деревья, но то, что не даётся нашим чувствам в действительности, то, что мы получаем как откровение, мы не можем описать понятиями этой действительности. Но описать мы хотим и поэтому прибегаем к метафорическому языку, к языку аналогий.

Вот простейший пример. Мы говорим о Творце, что Бог сотворил мир «десницею Своею» – вот такой антропоморфный образ. Ясно, что это метафора. Конечно, мы можем изобразить, и художники так изображали, Бога-Творца как какого-то дедульку с длинной бородой, который своей рукой что-то творит – Микеланджело, например. Но мы прекрасно понимаем, что это символика, что это аналогия, что продолжать эти аналогии, расширять их мы не в состоянии. Мы не можем, это может привести к кощунству. Потому что, если я буду говорить о «деснице Божией», то я не могу дальше спрашивать, сколько пальцев у Бога, стрижет ли он ногти на этой деснице – это была бы глупость и кощунство. Это ясно. Такова природа аналогий и метафор, природа символов.

Однако мы всегда должны осознавать принципиальную разницу между символом, или знаком, зна´мением, и тем, что этот символ, этот знак обозначает. Вы понимаете, что такое вообще знак, зна´мение в своём исходном значении? Это слово к нам пришло из глубокой древности, из античной древности. «Знамение» по-гречески σημεῖον – «семеон», отсюда семиотика – наука о знаках, знамениях. Словом «знамение» обозначался столбик на перепутье дорог, посвященный Гермесу (Гермес – бог дорог). На перекрестках всегда ставились такие знаки, столбики, на которых было указано: пойдешь налево – туда придешь, направо – туда придешь… Вот такие дощечки, которые и у нас указывают, например, «на Москву», «на Таллинн», скажем. Вот это знак в буквальном смысле, который сам не является тем, на что он указывает, т.е. это всегда указатель на некую трансцендентную этому знаку реальность. Потому что эта дощечка с надписью не есть Москва, но она указывает куда-то на Москву. Вот это и есть знамение.

Вот такими знамениями являются наши представления и наши слова, наши понятия о Боге. Когда мы говорим, что у Бога десница – это всего лишь знак; это не то, что есть у Бога, Бог где-то там, но это то, что даёт нам хоть какой-то указатель на Бога, на Его действия.

Для современного человека, который с детства, с детского сада, тем более со школьной скамьи впитал в себя научное мировоззрение, смешение знака с означаемым, т.е. буквальное восприятие знаковой системы, ведёт к раздвоению в сознании, то есть к шизофрении. Это понятно. То есть те люди, которые читают Библию, простодушные люди, к примеру какие-то племена на острове Борнео в Новой Гвинее, вот они читают Библию и всё воспринимают буквально: Бог в первый день сделал то-то, во второй – то-то, в третий – то-то… Что из праха земного Он слепил человека и так далее. Они все это воспринимают буквально, то есть смешивают знак с означаемым. Но это дикарь, для него это естественно, и у него никакого раздвоения нет, потому что он так всё и понимает. Но когда так начинает буквально понимать современный человек… По телевидению он видит одно, на уроках в школе отвечает одно, а про себя думает другое – конечно, это шизофрения.

Разные языки. Это разные символические языки. Причем, конечно, перевод из одного в другой возможен, но этим переводом из одной символической системы в другую уже занимается герменевтика. Нельзя сказать, какой язык хуже, а какой лучше, этические оценки здесь бессмысленны. Это просто разные языки: донаучное мировоззрение с его символикой и научное мировоззрение с его символикой. И, конечно, понимание очень часто затруднено между этими двумя мировоззренческими системами координат, между двумя символическими мирами.

Я вспоминаю, как я жил одно время с соседкой-старушкой, которая была абсолютно безграмотной, ну так, немножко она умела писать, с трудом по складам читать могла, но, в общем-то, была безграмотная. И она иногда по телевизору слушала какие-нибудь песенки, которые поют французские певцы или немецкие, и говорила: «Что они там: ком-ком-ком, ком-ком-ком… Странный какой-то язык. Ведь у нас-то всё понятно! Вот скажи мне, как по-немецки будет «стол»?» Я говорю:«Der Tisch». Она: «Вот видишь! Ну что это такое? У нас всё понятно: стол есть стол. А там что?!» То есть для простодушного сознания чужой язык представляется чем-то чудовищным, в общем-то, нечеловеческим даже, это понятно. Но что делать…

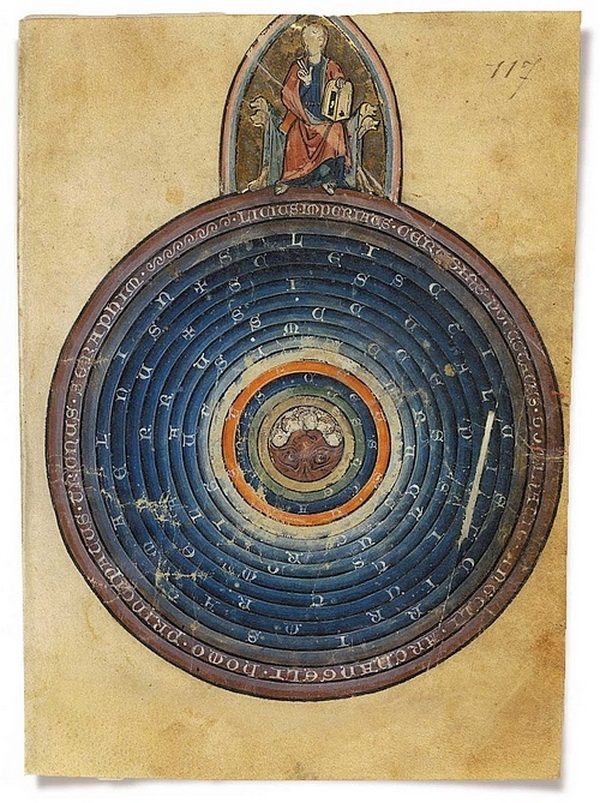

Переход из одной системы в другую, конечно, возможен, но для этого надо изучать языки, в том числе вот этот мифологический язык, к которому прибегала донаучная древность. А ведь наука появилась очень поздно, наука как методологическое изучение окружающей действительности – это дело последнего тысячелетия только, даже менее того. Для человека донаучного сознания такой проблемы не было, вот этой шизофренической проблемы, потому что знак и означаемое были для него неразделимы. Когда говорилось о тверди небесной, то она иначе и не воспринималась: да, вот твердый потолок такой, хрустальный, может быть, на котором повешены звезды.Так люди видели, так ощущали, для них это было естественно. Иного они не знали, их кругозор был именно таким, и всё было нормально.

Вот такое сознание называется мифологическим. Но мифологический не значит ложный. У нас иногда миф воспринимается как ложь, но это, конечно, не так. Это просто принципиально иной тип сознания.

Расширяется опыт познания мира, расширяется и наше сознание в этом отношении, изменяется и язык. Язык, конечно, меняется медленнее. Картина мира, нарисованная нам, скажем, Библией, которая насчитывает уже… Самые поздние книги Библии – это двухтысячелетняя давность, а самые ранние – это трехтысячелетняя давность. Картина мира Библии и современная картина мира – между ними, конечно, мировоззренческая пропасть, это понятно. Но мы по-прежнему спокойно говорим о небе как месте пребывания Бога; мы говорим о преисподней, скажем, т.е. о тех вещах, о которых нам повествует Библия буквально. Но мы-то, используя этот язык, конечно, понимаем все это небуквально. И об облаках небесных, на которых сойдет Сын Человеческий, мы тоже говорим, но понимаем это уже иначе. А язык используем этот, библейский.

Таким образом, наука как методическое исследование этого мира и богословие как познание ненаучное, а откровенное познание трансцендентной реальности, Бога и Его отношения к этому миру – это принципиально совершенно разные вещи. Эти области ве´дения, человеческой деятельности, человеческого знания не сливаются. И принципиально не могут противоречить друг другу, хотя в истории мы видим постоянные противоречия, связанные именно со смешением языков, с непониманием того, что стол по-немецки der Tisch, а по-русски «стол». И не может быть какого-то одного языка для одного и того же предмета.

В качестве примера такого параллельного и не сливающегося отношения богословия и науки можно указать многие темы. Например, библейская история творения. Очень многие люди даже доныне, наши современники, понимают всё это буквальным образом, не понимая того, что в библейских историях (в 1-ой главе книги Бытия, во 2-ой главе книги Бытия) мы имеем дело с особым типом сознания и с особым типом изложения. Ещё XIX век по своей наивности воспринимал, скажем, первую главу книги Бытия о шести днях творения как, так сказать, научную или квазинаучную картину сотворения мира: «Как удивительно, мол, три тысячи лет или две с половиной тысячи лет тому назад люди уже предвидели то, что открывает современная геология, палеонтология, антропология и так далее». Ну, это очень наивный взгляд, потому что рассказы библейских книг, в частности, книги Бытия, никакого отношения ни к антропологии, ни к палеонтологии не имели. Это так называемая этиология.

Когда-то мы уже с вами говорили, что такое этиология. Это особый жанр творчества в древности, так называемые «почему-истории». Человек наблюдал окружающий мир, он видел, что существует мир, что он прекрасен, но что в нём всё-таки есть какое-то зло. Вот существуют животные, растения, человек, существуют мужчины и женщины, и т.д. И, конечно, у человека как у существа разумного, возникал вопрос: «А почему всё так?» И ответ на эти бесконечные «почему» всегда предлагался в виде некоей истории, которая повествовала о причине того, почему всё так, как оно есть. Слово «причина» по-гречески αιτία, [этиа] – отсюда этиология. Медики знают, что такое этиология болезни. То есть этиологические истории, такие как 1-я глава книги Бытия, особенно 2-я глава книги Бытия о сотворении человека, они не рассказывают о том, как всё в реальности происходило, а они отвечают на вопрос, что нас окружает и почему оно такое.

Надо сказать, что почти все этиологические истории начинаются с описания того (они рассказаны в форме историй), как всё когда-то было прекрасно. А потом мы наблюдаем, что всё не так хорошо, и дается причина: а почему теперь все не так хорошо, как должно бы было быть? Не будем много говорить об этом, мы уже об этом много говорили… Библейская история творения погружает нас в некий символический мир, она написана символическим языком. И ни малейшего отношения к современной науке она не имеет и иметь не может. Это совершенно разные сферы сознания. То же самое мы можем сказать о библейской картине мира, об этой трёхэтажной картине: небо, земля, преисподняя. Кто из наших современников так себе представляет мир? Конечно, нет. Но мы используем этот язык – как язык символический.

То же самое мы можем сказать о библейских представлениях о мире ином – небесном мире, мире блаженства, о Царствии Божием там, на небесах. Скажем, «лоно Авраамово», что это такое? Мы читаем, что нищий попал на лоно Авраамово, мы прекрасно понимаем, о чем речь. Чем замечателен библейский язык, он каждому дает прекрасное образное представление о том, что там, в этом ином мире. Мы не склонны понимать все это буквально, и прекрасно понимаем, что всё это образы. Вот образ пира, на котором сидит Авраам, и рядом с ним одесную сидит этот нищий Лазарь. Вы понимаете, что означает выражение «на лоне Авраама»? Существуют такие иконы, украинские, XVII-XVIII веков: сидит Авраам, такой старец с бородой, и у него на лоне, то есть здесь на пузике, на коленках, маленький нищий Лазарь сидит и наслаждается. «На лоне». Но это такое уже сверхпростодушное изображение. А на самом деле это происходит от недостатка библейских знаний, библейского языка.

Дело в том, что это выражение «на лоне», греческое ἐν κόλποις [энколпис] означает следующее. Небесный мир для древнего человека представлялся в виде очень радостного времяпрепровождения. А какое самое радостное времяпрепровождение было для библейского человека? Разумеется, застолье, прекрасный праздничный обед, вкусная трапеза, вино, друзья, прекрасный разговор, возможно, музыка, танцы. Короче говоря, пир. Помните, в Евангелиях пир, свадебный пир – это постоянный образ Царства Божия. Это самый распространенный образ потусторонней радости. Так уж было для ближневосточного человека. Пиры устраивались всегда определенным образом. Кстати, как будет по-гречески «пир»? По-гречески это συμπόσιο [симпозио]. Буквально симпозиум – выпивка, совместная выпивка. Так вот, это радость. Симпозиум устраивали таким образом: ставили низенькие столы, люди же лежали, а не сидели… Сидеть, как сейчас, начали где-то примерно две тысячи лет назад. До определённого времени, даже в Римской империи, это считалось диким варварским обычаем – как это так сидеть? За столом надо лежать! Это северные варвары сидят: германцы, какие-нибудь кельты, а нормальные-то: греки, евреи, римляне – они же лежат, лежат и трапезничают. И лежали всегда по диагонали, чтоб побольше поместилось. Ну, понятно! И хозяин во главе стола лежал вот так по диагонали, опершись на левую руку, а справа – одесную – лежал самый близкий его друг. Это называлось «одесную быть», называлось лежать ἐν κόλποις [эн колпис], то есть прижавшись к передней части тела. Этого человека можно было погладить по голове, прижать к себе как-то нежно… Во всяком случае, это самый близкий человек. У нас это переводится «на лоне» – то есть лежать справа, только и всего. Но наши переводы в Евангелиях разные бывают: в одном месте говорится «на лоне», в другом месте «любимый ученик возлежал на персях Иисуса», то есть на груди. Это то же самое – «быть справа». Иногда вообще безумный перевод: например,1-я глава в Евангелии от Иоанна, 18 стих:

Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил.

Где это Сын? В каком таком «недре»? Там у Бога в животе, что ли? Совершенно безумный перевод. А там то же самое выражение «эн колпис» – то есть Сын, лежащий одесную Отца – на лоне, в недрех, на груди.

Вот такие образы, образы небесного мира, райского мира. Мы прекрасно понимаем, что всё это образы, а древний человек так не рассуждал, эти образы воспринимались буквально: вот там, на небесах, вот так прекрасно! То же самое касается какого-нибудь шеола, ада, который в преисподней.

Столь же параллельны нашим представлениям библейские представления о Суде Божием. Здесь Бог представляется в чисто антропоморфном виде – как Судия, который отмеривает каждому… Понятно, что это аналогия, всего лишь аналогия, которая уже в Новом Завете претерпевает некоторые изменения. Или библейские представления о воскрешении. Помните, накануне нашего Светлого Христова Воскресения читается из пророка Иезекииля, где о воскрешении говорится в таких наглядных образных формах: о том, как дух-ветер несется по полю, и вдруг кости собираются все вместе, облекаются плотью… Такие картины, очень образные, яркие, но уже апостол Павел, помните, говорит о непостижимости воскресения: «О безумный, как ты спрашиваешь, в каком теле воскреснет? Это невозможно! Бог каждому дает тело, которое Он захочет; оно не подобно тому телу, которое мы сеем». Так же, как мы сеем зерно, но вырастает нечто совершенно иное.

35 Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле придут?

36 Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет.

37 И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое;

38 но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело… (1Кор 15:35-38).

Здесь тоже мы встречаем параллельность между мифологическим, образным описанием и нашими уже богословскими представлениями.

Книга Апокалипсис, например, создает целый символический мир, целый комплекс огромный. И, если мы будем воспринимать его буквально, мы просто сойдём с ума. Но мы не сходим с ума, потому что мы изучаем язык Апокалипсиса и тем самым насыщаем себя бесценными духовными знаниями.

Но вот что интересно: Бог открывает Себя нашим чувствам – зрению, осязанию, обонянию, слуху – и нашему уму через феномены действительности. Например, через красоту окружающего мира, через его целесообразность, через причинно-следственные связи, закономерности всего.

Вот такие откровения Бога через феномены этого мира нашим чувствам и нашему уму в Библии называются «слава Божия». Выражение, которое у нас тоже часто недопонимается :שְׁכִינָה «шехина´» по-еврейски, δόξα «докса» по-гречески, gloria «глория» по-латыни, «слава» по-русски. Мы часто понимаем, что «слава» – это как в выражении «слава Богу», когда мы просто хвалу Богу возносим. Но в Библии это далеко не так. Иногда, конечно, слово «слава» употребляется в смысле «хвала»; иногда «слава» употребляется в смысле «молва» – «о нем прошла дурная слава», предположим. Но чаще всего это слово имеет абсолютно особенный терминологический смысл. «Слава» есть явление Бога через природные или человеческие феномены – предположим, через красоту, через свет, чаще всего. Шехина – сияние. Мы образно изображаем это на иконах: вот это «слава» над головой Пресвятой Богородицы (показывает на икону). Ясное дело, что Она не светилась, как фонарь, на самом деле, но мы это символически изображаем. Это значит, что в Ней, глядя на Неё, не на эту икону даже, а на Неё в реальности, мы могли ощущать Божественное присутствие. Присутствие Бога в этом мире, осязаемое нашими чувствами, называется «слава Божия». Мы глядим на прекрасные явления природы и говорим: «В этом слава Божия, это божественно!»; мы слышим прекрасную музыку и говорим: «Это божественно!». Нас пронизывает ощущение потустороннего присутствия во всем этом: в красоте, в целесообразности. Вот это слава Божия.

Иначе говоря, мы, в известной степени, можем говорить о том, что природа, окружающий мир – и человеческий, и внечеловеческий мир – являет нам, в известной степени, образ Божий, но мы должны помнить, что лишь в некоторой, в какой-то, пусть в малой степени является образ Божий. Об этом надо всегда помнить: то, что мы видим, – это не Бог, это всего лишь образы, символы, знаки, знамения. Когда мы будем путать зна´мение с означаемым, то мы впадем в язычество. Когда мы слышим гром, нас пронизывает трепет, и мы говорим:«Это божественное явление!»; или мы видим закат, зарю и тоже говорим: «Это божественно», то мы понимаем, что это всего лишь отблеск, всего лишь слава Божья, это всего лишь знамение Божественного присутствия. Но когда мы будем знак, знамение отождествлять с означаемым, например, будем говорить, что заря – это бог, гром – это бог, вот так мы и впадем в язычество. Об этом надо всегда помнить. У нас, к сожалению, я уже вам говорил, у многих наступает шизофреническое сознание, когда в Библии всё понимается буквально. А это уже ведет к язычеству, это очень опасно! Но, увы, очень распространено.

Понимание того, что буквально воспринимать все откровения Божии в знамениях нельзя, ведёт к самой высокой степени богословия, которая называется апофатизм. Помните, что бывает апофатическое богословие и катафатическое богословие. Апофатическое богословие – это так называемое отрицательное богословие, это самая высокая степень богословия. А катафатическое – это положительноебогословие, это низкая степень богословия. Апофатизм говорит нам о том, что мы не можем определить Бога. Бог беспределен, Он трансцендентен, абсолютен и свободен. Поэтому никаких пределов Богу я положить не могу. Я могу определить этот стол. Вот его одна граница, вот вторая, третья, четвертая граница – вот его пределы. Я его «определил»: я его измерил сантиметром, взвесил его, т.е. определил со всех сторон. С Богом так поступить нельзя: у Него нет пределов, поэтому я Его определить не могу. То, что я вижу, и то, что называю славой Божией, все эти потрясающие меня какие-то божественные явления в мире, дают мне лишь намеки на божественное присутствие, какие-то намеки на Бога, но это не есть Бог. Поэтому я не могу сказать, что Бог – это заря, Бог – это гром, Бог –это дерево, Бог – это гора. Бог не то, не то и не то. Бог – это не красота, и не доброта, и не суд… Я не могу ничем определить Бога, Он беспределен. Вот это называется апофатическое богословие, которое в конце концов говорит, что Бог – это Ничто, это Божественное Ничто, Божественный мрак. Именно об этом говорили все самые высокие богословы, святые отцы, такие как Григорий Нисский или Максим Исповедник, скажем. Лишь погружаясь, отрекаясь от всего мирского, отбрасывая от себя всё это как шелуху мирскую, я могу погрузиться в эту божественную тьму и только там обрету Бога. Чувствуете, как от древнего представления о высоком богословии перекидывается мостик к современным экзистенциальным представлениям, к экзистенциалистской философии XX века? Это называется отрицательное богословие.

А катафатическое богословие, положительное богословие, опирается на Богоявление, на славу Божию, которую мы созерцаем в нашей природе. Т.е. природа являет нам, например, Бога как существо бесконечное, если мы видим мир бесконечный, мир – это как бы отблеск, отражение Бога. Отсюда мы делаем умозаключение, что если уж образ Божий бесконечен, то и Бог бесконечен. Что, конечно, надо понимать в богоприличном смысле, потому что Бог не пространственен; это мир мы видим в пространстве, а Бог выше этого пространства. Мы мир видим как прекрасный и отсюда делаем заключение, что и Бог прекрасен. Мы в мире видим, как какое-то благо, справедливость – и отсюда делаем вывод, что и Бог справедлив. И так далее. Расширение наших знаний о природе, наука даёт нам некоторые новые и новые символические образы, небесполезные для катафатического богословия и для богословия вообще.

Особенно замечательны в этом отношении были открытия именно науки. Наука как наука, как методологическое исследование окружающей действительности появилась где-то веке в XVI. Особенно замечательны были открытия в астрономии, скажем, в XVI–XVII веке, особенно, Галилео Галилея, разумеется, который открыл благодаря телескопу пространственную беспредельность мира. Вот ещё один образ беспредельности, неопределимости Бога. Мы знаем, конечно, сколько возмущения в свое время вызвали наблюдения Галилея, как он был вынужден отречься от своих открытий. Столкновение между буквалистским пониманием языка символов и наукой всегда вело к конфликтам. То, что, по сути, не должно было вести к конфликтам, а, напротив, к расширению наших знаний и представлений о Боге, приводило, увы, к конфликтам.

После XVII века не было таких крупных научных открытий, которые позволяли бы нам сделать какие-то богословские умозаключения для катафатического богословия. Пожалуй, даже наоборот: они шли наперекор богословию, особенно XVIII и XIX век, которые в горделивом сознании полного постижения всего, представляли себе мир как законопослушный механизм, как заведенные часы, которые тикают по своим законам. И всё детерминировано, в мире исключена какая бы то ни было свобода. Законы во всем действуют, и если я узнаю в какой-то момент распределение, скажем, всех частиц в этом мире, то, зная законы их движения, я могу определить, что будет в следующий момент или через сто лет… Это, конечно, невозможно, но в принципе, в этом строе мысли, это возможно! Поэтому Лаплас мог воскликнуть: «Для того, чтобы познать мир, мне не нужен Бог. Я не нуждаюсь в этой гипотезе». Мир – это часы. Где-то там существует Бог, Который когда-то завел эти часы и оставил их тикать на века.

Это мировоззрение, которое господствовало на протяжении почти двух столетий, но было целиком и полностью разрушено в начале XX века в связи с новыми всплесками в целом ряде научных областей. Уже в XX веке был поставлен принципиальный предел такому гордому человеческому знанию. И здесь основными вехами мы можем назвать следующие. Это, во-первых, теория относительности Альберта Эйнштейна, которая просто показала относительность вообще всех наших опытов, всего нашего опытного знания как такового, относительность нашего знания о мире, а, следовательно, поставила под вопрос эту, без всякого ущерба, картину мира XIX века как картину тикающих часов. Но не столько даже теория относительности Энштейна, сколько мощный всплеск для дальнейшего развития науки и философии, и в том числе какой-то отголосок богословия, дали открытия в квантовой механике Макса Планка и Нильса Бора. Вот это, пожалуй, самое важное из всего, что было сделано в XX веке, в самом его начале. Конечно, здесь неуместно говорить о подробностях того, что было сделано, но напомню, что Макс Планк открыл уравнение или закон для перенесения любой энергии. Что всякая энергия, всякое действие, переносится не континуумом, какой-то постоянностью и непрерывностью, а маленькими, ничтожно маленькими порциями – квантами. Слово «квант» означает количество, порции. И нашел уравнение для этой «порции», или кванта, энергии.

Уравнение звучит так: Е=hv, где Е – это энергия любой частицы, любого фотона света, любая энергия, и она равна h (постоянная Планка), помноженной на частоту волны v. Дело в том, что перед этим сначала была выдвинута гипотеза, а потом доказано, что всякое энергия представляет собой волнообразное движение. Например, свет – оказалось, что это волна. Это вы знаете из школьных уроков. Или теплота – это тот же самый свет, но с более длинной, инфракрасной длиной волны. Или радиоволны. Это тот же самый свет, только на радиочастотах и т.д.

Так вот энергия – это частота света, помноженная на постоянную Планка. Всякая энергия пропорциональна частоте передаваемой энергии, помноженной на постоянную. А вот эта постоянная Планка h — это элементарный квант действия, это универсальная константа. Универсальная константа была рассчитана, она равна h=6,625·10-34 Дж/с. Эти слова вам ничего говорят сейчас, но это очень маленькая частичка, количество энергии. Меньше этого не бывает. Но именно такими порциями передаётся всякое действие в этом мире.

Казалось бы, это чистая теория, но она имела колоссальные последствия для всей дальнейшей науки, техники философии. Как мы можем представить себе значение этого открытия? Представьте себе, что если бы маленький квант энергии (h=6,62·10-34 Дж/с) был бы хотя бы в миллиард-миллиард-миллиардный раз больше, чем он есть на самом деле в реальности, то невозможны были бы никакие ни атомные, ни химические, никакие другие реакции в этом мире. И мир просто застыл бы в неподвижности, т.е. его бы не было, потому что в мире всё движется. То есть мира не было бы.

Теперь представьте себе, что если бы эта постоянная Планка была в один миллиард-миллиард-миллиардный раз меньше, чем она есть на самом деле в реальности, то в мире встали бы, возможно, вообще все атомные и ядерные, химические реакции, и мир взорвался бы просто, как котёл какой-то. В нем был бы хаос, мира не было бы, ничего не было бы, это был бы хаос, а не мир. И только при наличии именно такой универсальной константы возможен наш мир.

И в нем действует (а это уже впоследствии было открыто Вернером Гейзенбергом, в тридцатые годы) так называемое соотношение неопределённости (оно доказано тоже опытным путем), которое говорит о следующем: опытные знания человека об этом мире (речь в данном случае идет о микромире, но это можно распространить и на макромир) принципиально ограничены некими константами, которые существуют в этом мире, в частности, константой Планка, постоянной Планка. Иначе говоря, если я наблюдаю, например, какую-то частицу: будь то фотон – квант света, будь то электрон, позитрон, нейтрон – любую частицу материи, я не могу одновременно сказать о том, где находится частица, то есть ее местоположение, и с какой скоростью она летит. Либо я более или менее точно определяю местоположение частицы, но тогда не знаю ее энергии, ее скорости. Либо я хорошо определяю скорость и энергию, но я не знаю, где она: здесь или там. Это называется уравнение неопределенности Гейзенберга, которое ставит предел человеческому знанию просто потому, что человек есть человек и он пользуется для своих наблюдений тем миром, который он наблюдает. Такая логика. Логика железная. Неопределенность наших знаний ограничена постоянной Планка, а о том, что в пределах этой постоянной, нам недоступно, мы можем говорить только с известной степенью вероятности. Квантовая механика развивает все эти идеи.

В пределах тех постоянных, которые нам заданы (скорость света, постоянная Планка, гравитационная постоянная и т.д.), в этих пределах существует реальное отношение свободы и закона. Либо я знаю одно, тогда другое не знаю; либо я знаю это, тогда это точно не знаю.Что там происходит внутри, я могу только догадываться с некоей вероятностью. Там свобода.

То, что вообще всё наблюдаемое нами существует в каких-то пределах, в которых есть и свобода, и необходимость, то есть закон, мы об этом как-то не задумываемся, но философы стали об этом задумываться именно после открытий в квантовой механике. Предположите себе, что вы играете в шахматы. Существуют какие-то постоянные правила игры, не вами придуманные. Они существуют, они вам даны – правила игры в шахматы. Если вы эти правила, постоянные правила, расширите – например, скажете: «А почему пешки ходят только на одну клеточку вперёд? Пусть они ходят точно так же, как и ферзи, – куда угодно». Представляете, что это за игра будет тогда? Хаос! Игры-то никакой не будет, вы выпадете из реальности.

Теперь представьте себе, что выправила не расширите, а, наоборот, сузитетак, чтобы и ферзи ходили, как пешки, или вообще скажете: «Никуда им ходить нельзя, все!», установите такие строгие законы. И опять игры не будет, всё замрет в жуткой неподвижности. Чувствуете аналогию: то же самое, как когда я говорил с этой самой постоянной Планка – это есть некое правило, не нами придуманное, а данное нам свыше правило, в которм существует этот мир. Если эти правила расширить, мир превратится в хаос. Если эти правила сузить, мир замрет в неподвижности. И так всё в мире.

Представьте себе, едет какая-то машина или карета с почтой. Или лошадь тащит телегу, взбирается на гору с трудом и потом едет под гору. Этот пример я взял у Диккенса из «Пиквикского клуба». Помните, там был добродушнейший толстячок Пиквик. Когда карета взбиралась на гору, он очень жалел лошадей и говорил: «Как им тяжело!», и всегда сходил с кареты, этот толстячок, и бежал вприпрыжечку возле кареты, пока лошади забирались на гору. А когда карета спускалась вниз… Да, а там рядом сидел такой злой человек, который говорил Пиквику: «Да что ты их жалеешь! Лошади – это же просто ленивые создания, видишь (когда карета идет вниз) они едва поспевают, их карета подталкивает, подталкивает!» На самом деле почта была доставлена. Почему? Да потому,что если бы действительно спуск был такой крутой, что телега подталкивала бы лошадей, они бы сбились. Если бы подъём был слишком крутой наверх, то телега не была бы доставлена наверх. Но всё происходит просто потому, что существует некая реальность, которая позволяет и то, и другое. Существуют некие правила!

И так всё в жизни: наша свобода осуществляется в каких-то правилах. Хотя бы наши законы: они нам что-то позволяют делать,но в чем-то ограничивают. Живая жизнь государства, реального государства, возможна только в каких-то пределах, в каких-то законах. Если мы законы расширим, то будет смертоубийство и анархия. Если мы законы слишком сузим, то нам и повернуться-то будет невозможно, и жизнь замрет. Реальность всегда существует в каких-то правилах игры, которые даны этому миру.

Это открытие в квантовой механике поставило два вопроса перед философией и богословием. Один вопрос – о реальности свободы, которая отрицалась предыдущими XVIII-XIX веками, которые говорили, что весь мир – это заведенные часики, нет никакой свободы: там все – тик-так, тик-так, кругом всё законообразно,и человек – это просто механизм, в нем никакой свободы нет! Он действует так, как ему повелевают электроны, белковые вещества, которые в нем бурлят – и все. Все можно рассчитать!

Конечно, в XIX веке богословы, конечно, возмущались:«Как так? Человек –это образ Божий. В нем существует свобода и воля». Смущались и возмущались, но их подавляла эта детерминистическая научная картина XVIII-XIX веков. Правда, появлялись очень талантливые «отстаиватели» образа Божия в человеке, т.е. свободы в человеке – такие писатели, например, как Достоевский. Помните его замечательные «Записки из подполья»? Где он пишет о том, что сейчас, мол, наука нам говорит, что всё кругом движется по законам, и никакой свободы-то нет на самом деле, что всё вокруг только законы природы: и наша биология, и наша экономика, и наша социология – всё по законам движется. И знание этих законов всё увеличивается, и нам говорится о том, что скоро настанет такое время, когда эти законы приведут нас к всеобщему блаженству и счастью, к экономическому благополучию. Счастья будет так много, что мы все будем в нём купаться, как в шампанском, пускать вверх пузыри, есть пряники и мечтать о непрекращении всемирной истории! «А я вот возьму и в этом шампанском счастье вам пакость сделаю»,–говорит он, – «только для того, чтобы доказать, что я человек, образ Божий, а вовсе не фортепианная клавиша, по которой играют законы природы». Я вам здесь приблизительно воспроизвожу то, что он там написал.

И подобно ему многие философы тогда начали говорить, что всё-таки в человеке-то есть же ведь и свобода. Вот я сейчас поднял руку. Это что: электроны заставили меня сделать это? Да нет вот, это спонтанность, неопределимая ничем спонтанность. Поднял, потому что мне так захотелось! Возьму да пакость сделаю какую-нибудь, как говорил Достоевский. Зло, совершаемое человеком, – это есть, конечно, отражение богообразности в том смысле, если это понимать богоприлично, конечно. Если мы утверждаем, что Бог неопределим, что Он абсолютен, что Он свободен, то что является истинным отражением Бога здесь на Земле? Разумеется, то, что обладает некоторой свободой. А кто обладает истинной свободой: муравей или комар, или какая-нибудь корова? Да нет, человек! Это птичка вьет гнездо, и она не может захотеть не вить гнездышко, так уж ей дано, у нее инстинкты такие. Она-то как механизм примерно действует, и то не совсем. Даже у кур какие-то мозги есть. А вот человек-то может сказать… Какой-нибудь Ваня ляжет на печку и скажет: «Не пойду картошку копать!» Или там: «…зерно собирать!» Ему скажут: «Ваня, да что ты? Помрешь ведь зимой-то с голоду». А он скажет: «А вот плевать! Вот не хочу и не буду!» То есть вопреки всем инстинктам, всем рефлексам есть в нем эта свобода. И вот это-то и есть отражение свободы божественной, отражение образа Божия. Ей можно злоупотреблять, можно во благо употреблять, но свобода существует, которая никакими путями неопределима. Конечно, она очень ограничена, потому что все мы знаем, что мы существуем также по и законам физики и биологии, и тем не менее какие-то проявления свободы в человеке есть. В каких-то пределах, разумеется. А в каких – это уже другой вопрос.

Наконец, очень важны были, конечно, открытия в генетике и в пересмотре классической дарвинистической теории эволюции. Вообще говоря, все эти, особенно в последнее время, битвы, бури вокруг эволюционных гипотез выеденного яйца не стоят, так как при этом здесь, действительно, смешиваются наука, научные гипотезы с библейским символизмом. Принципиально говоря, если Бог – Творец, если Он сотворил этот мир с его законами в том числе, то почему Он не мог сотворить и законы эволюции? Почему бы нет? Правда, сейчас все эти эволюционные и генетические гипотезы выглядят недостаточно убедительными. Они находятся в каком-то становлении, в развитии. Но самое ущербное, пожалуй, в любых эволюционных гипотезах, начиная от гипотезы Дарвина и кончая современными гипотезами, связанными с генетикой, как бы они ни были остроумны, интересны и убедительны, их главная ущербность в том, что они не отвечают на наш постоянно интуитивно возникающий вопрос о целесообразности: а зачем всё это?

Потому что, когда мы смотрим на окружающий нас мир, мы видим в нем не только законосообразность, но и целесообразность. В самом деле, в последние годы очень много показывают изумительных, не наших отечественных, а чаще всего каких-нибудь иностранных, чаще английских фильмов о природе, о различных чудесах природы, о многообразии в природе, об этих экологических чудесах, этой изумительной мимикрии, скажем, приспособлениях, об удивительнейших вещах, которые столь сложны, столь великолепны, столь умны и целесообразно устроены, что представить себе, что всё это сложнейшее поведение сложнейших организмов могло произойти, пусть даже за миллионы лет, путем каких-то случайных комбинаций электронов, атомов и молекул, причём случайных приспособлений – это просто непостижимо. Для нормального человека это невозможно. Мы всегда чувствуем,что за всем этим стоит нечто разумное, устрояющее, некий план, по которому всё это строилось.

Это то, что мы можем, например, прочитать в замечательных работах по эволюции российского философа, а, главное, богослова отца Георгия Флоровского. Он не отрицал эволюционной гипотезы, отнюдь, но он указывал всегда, что сама эволюция имеет некий вектор, некое направление, которое указывает на целесообразность, на Божественный замысел, на Премудрость во всём, на Премудрость Божию. Мы это интуитивно чувствуем, когда смотрим хотя бы такие прекрасные фильмы. Это нас вплотную подводит к понятию промысла Божия и Премудрости Божией. Об этом, о некоей целесообразности, лишь в последнее время стали говорить. Раньше всё это отвергали и говорили, что всё это поповские выдумки, что всё это случайно образовалось!

Любому нормальному человеку это непостижимо, как это уже давно говорилось: это всё равно, как взять разломать, скажем, телевизор, компьютер, размолотить его в пыль, растереть в порошок до атомов и молекул, всё сложить в некий мешок, который затем трясти миллион лет и надеяться, что в мешке сложится путем случайных комбинаций компьютер. Для человека с нормальным сознанием это непостижимо. Мы чувствуем, что за всем этим стоит Разум. И только в последние годы, с трудом (хотя богословы всегда об этом говорили) сначала философы, а теперь уже и ученые-естествоиспытатели, исследуя окружающий мир, говорят о том, что в мире действует так называемый антропный принцип. Вы, возможно, слышали об этом. Если вас это заинтересует, то вы можете в поисковой системе посмотреть в компьютере, что это такое.

Если кратко говорить, что это такое? Антропный принцип утверждает, что мы видим в нашем мире, во Вселенной, и вообще мы видим эту Вселенную такой, какой мы ее видим, только потому, что только в такой Вселенной мог возникнуть я сам как наблюдатель. Иначе говоря, если более простым языком говорить, выясняется, что если бы параметры нашей Вселенной (а другой вселенной мы не знаем!) были немножко иными, чем они есть, хотя бы на небольшие величины иными, то разумная жизнь и жизнь вообще не могли бы образоваться. И человек в том числе. То есть если бы постоянная Планка, о которой мы уже говорили, была хоть чуть-чуть иной,чем она есть, то вообще бы ничего не было, не говоря уже о человеке. Если бы, например, наше пространство было, например, не трехмерное, а четырехмерное или двухмерное, то было бы невозможно ничего из того, что сейчас существует в этом мире. Все параметры этого мира заданы и неизменны, мы не можем их изменить.Это постоянные, константы, они такие, что только при таких и никаких иных константах и параметрах мог возникнуть человек.То есть всё в этом мире, начиная от пространства, времени и прочих постоянных параметров, создано таким образом, что только в этих условиях мог возникнуть человек как наблюдатель всего этого.

Это нас вплотную подводит к тому, что уже давно, постоянно и всегда говорилось в Библии, в богословии – к библейским представлениям о человеке как о центре и цели мироздания. Это и есть антропный принцип. Сейчас проводятся многочисленные научные конференции, где обсуждается этот принцип. Некоторые не соглашаются с ним, но большинство все-таки склонны с ним считаться.

Помимо этих открытий в области физики (они, конечно, самые мощные были, они видоизменили вообще весь наш мир науки), плоды науки, как и всякие плоды человеческой деятельности, могут использоваться во благо или во зло, но мы сейчас об этом говорить не будем, потому что эти разговоры уведут в область этики.

Помимо этих открытий, не в последнюю очередь, стоит упомянуть о таких научных дисциплинах, как археология, которая дала нам многое для подтверждения библейского взгляда на историю, особенно археология в святых местах на Ближнем Востоке. Большие достижения были, как мы уже говорили, в области генетики. Очень много сейчас говорится о том, что люди могли произойти только от одной пары существ (вы слышали, наверное, об этом), даже от одного существа–прачеловека. Очень большую, иногда драматическую связь с богословием, как во времена Галилея, находят разные генетические исследования, например, определение природы пола, или видоизменения пола, генетические видоизменения как таковые, искусственное зачатие или вопросы о возможности клонирования человека. Всё это, конечно, с одной стороны, достижения современной науки, а, с другой стороны, ставят большие проблемы и вопросы перед богословием, и они ещё далеко не разрешены.

Не в последнюю очередь следует сказать также не только о науке естественной, но и науке гуманитарной: о различных областях филологии, в частности, о библеистике. Я бы сказал, что библейская наука – это ведь тоже наука – в ХХ веке получила мощнейший всплеск. Началось это, пожалуй, еще в веке XIX, но всплеск был в ХХ веке. Хотя, как и многое в современном мире, библеистика получила начало еще в XVI-XVII веках, в эпоху Возрождения. Именно с эпохой Возрождения были связаны вообще многие изменения в жизни людей, в частности, появление науки как таковой, в том числе и библейской науки. Все это было связано не в последнюю очередь с появлением протестантизма, конечно, – этих протестных движений против Рима и католической церкви в Западной Европе. Лютеранство – Лютер в первую очередь, а за ним уже и другие протестанты уделили особое внимание Священному Писанию, потому что, отвергая то, что протестанты считали наносным в Церкви, преданиями старцев, церковные каноны и так далее, лютеране, скажем, Лютер, придерживался очень фундаменталистской точки зрения, т.е. он пытался найти тот фундамент, на котором можно крепко стоять. «Невозможно, – говорил он, – стоять на всех этих церковных выдумках, все это позднейшее наслоение на той истине, которая где-то там, в глубине. А где она? Что к нам дошло, скажем, из апостольских времен? Только Священное Писание! Надо держаться именно этого фундамента, там истина». Отсюда такое большое внимание, которое протестантами стало уделяться Библии. Очень наивная, конечно, точка зрения, потому что вернуться назад, в апостольское время никак невозможно. Да и сама Библия ещё требует тщательного изучения. Тем не менее это дало толчок к изучению Библии. А по-настоящему она стала изучаться именно в XX веке. И это привело к колоссальным открытиям. И, как и чаще всего это бывает: сначала наука вступает в некий конфликт с традиционными богословскими воззрениями, но потом всё разрешается и оказывается, что все приводит ещё к большей вере, потому что открываемая истина, если она действительно истина, никогда не может противоречить Богу, Который есть сама Истина.

Вот что я сегодня вкратце хотел сказать, это просто мои размышления, впечатления о соотношении науки и богословия. Об этом можно говорить очень много, об этом написано масса книг, вы сами можете всё это подробнейшим образом почитать более серьёзно.

Может быть у кого-то будут вопросы, пожалуйста.

Вопрос:

Я не совсем поняла. Вы сказали, что открытия в области квантовой механики поставили два важнейших вопроса. Первый вопрос о реальности свободы человека, а какой второй вопрос?

Ответ:

Да, первый вопрос о свободе, а второй вопрос я не упомянул. Второй вопрос перед богословием. Конечно, оба эти вопроса имели отношение к богословию, это вопросы о свободе человека. И к философии, разумеется, и к богословию. Они как-то на новую ступеньку подняли этот вопрос, хотя поднимался он и раньше, в частности, Достоевским. А затем я хотел сказать о том, что появление квантовой механики, этого уравнения неопределенности и так называемого корпускулярно-волнового дуализма, т.е. о том, что всякая частица представляет собой не просто сгусточек массы и материи, но является и волной, благодаря чему и возникает эта неопределенность – мы не знаем, куда это волна направлена, где мы можем фиксировать ее в конкретный момент. Отсюда уравнение неопределенности. Все эти открытия квантовой механики, они поставили очень большую проблему, во-первых, перед классической логикой. Кстати, и о логике мы тоже не упомянули. Ведь логика получила тоже колоссальное развитие, именно в XX веке. Аристотелева логика, незыблемое мощное прекрасное архитектурное строение, которое существовало две с половиной тысячи лет, оказалось поколебленным именно этими научными открытиями. Потому что одно дело – волна. Представляете,что такое волна: на поверхности воды бежит волна… Но оказывается, что вся реальность (и это доказано, тут уже больше доказывать нечего!), всякая реальность, которую мы наблюдаем, есть одновременно и волна, и конкретная масса. Но это невозможно: либо частица является волной, и тогда их нельзя фиксировать в каком-то месте, она просто волна, либо это какая-то фиксация, какая-то «штучка», которая летит! Так волна или кусочек, какая-то штучка – корпускула? Что делать? Это неопределенность.Отсюда и все наши неопределённости. И физика нам говорит, что всякая реальность одновременно и волна энергетическая, и масса косная.

Это поколебало, разумеется, логику, потому что логика говорит, что А есть А и не может быть Б, если А не есть Б. Если А не Б, то Б не А. А здесь получается, что А одновременно Б. Ну что делать? Так оно есть в реальности. Отсюда появляется совершенно новая логика, которая развивается в XX веке, и которая, кстати, привела в дальнейшем к информатике, к появлению компьютеров. Мы все сейчас этим пользуемся. Мы ведь ленивые умом… Ведь мы смотрим телевизор, но мы не знаем, как он устроен. Чаще всего человек не задумывается, он просто идет и включает как магическую какую-то штучку, и у нас на экране… Точно также мы садимся за компьютер, нажимаем на клавишу, что-то появляется. Но ведь за всем этим стоит колоссальный труд огромного количества ученых, техников, открытий (фантастических открытий!) и в логике, и в математике, и в физике, и где угодно…

Но я не об этом хотел сказать, не о логике, конечно, а о том, какое влияние, вернее, какой отголосок это имело в наших догматических представлениях, в христологии – вот где. Вспомните, что вот это принцип неопределённости, принцип корпускулярно-волнового дуализма, когда одновременно это есть это и это есть не это – то есть это частица и волна в одно и то же время, и мы ничего поделать не можем. Но ведь то же самое утверждали наши богословы, святые отцы на IV Вселенском соборе при определении Халкидонского догмата. Когда они сказали, что Иисус Христос есть одновременно Бог и человек. Простите, как это так? Это же противно всякой логике – либо это Бог, либо это человек. Потому что человек не есть Бог, а Бог не есть человек. А вот так! Ну что делать? Вот такое откровение. Методологически и логически это то же самое, что открыла физика в корпускулярно-волновом дуализме, то есть в квантовой механике. Вот об этом я хотел сказать.

Вопрос:

Вы сказали о том, что наука и богословие –это разные языковые системы. Чтобы перевести, например, с английского на русский, мы пользуемся переводчиком. Могут ли богословы или вообще кто-то создать универсальный переводчик, чтобы переводить символы божественного проявления на наш земной язык?

Ответ:

Я прослушал начало Вашего вопроса, и я немножко не то говорил. Я не говорил, что богословие и наука – это разные языки. Нет. Я говорил о том, что существуют разные мировоззренческие языки, что взгляд на окружающий мир может быть мифологическим, донаучным, и может быть научным. Символическим, т.е. таким, когда мы понимаем, что знак отличается от того, что он знаменует – это научное мировоззрение, наше обычное мировоззрение; мы знаем, что у Бога нет рук, но говорим о руке Божией. И донаучное, мифологическое мировоззрение, которое не задумывалось над этим, считало, что знак и знаменуемое совпадает.

Переход между этими двумя языками возможен, конечно, но это очень трудная задача, задача герменевтики. Но существует же целая наука такая.

Вопрос:

Вы говорите, что Бог себя проявляет в мире в разных ситуациях: в красоте, в гармоничности, в природе и закономерностях…(о.Ианнуарий продолжает: «Даже просто в чувстве бытия нашем…»). А как объяснить нашему земному пониманию Его проявления? Как бы сделать такой переводчик, который бы объяснял, как Себя Бог проявляет, чтобы люди понимали, что именно им говорится.

Ответ:

Нет, это невозможно. Это невозможно! Я начал с того, что научное знание отличается от богословского тем, что научное знание есть плод действий и достижений самого человека, плод действий его чувств, его физики, его ума. А богословское знание, оно всегда пассивно. Это то, что Бог нам говорит и так, как Он хочет говорить. Мне Он говорит так, тебе иначе. Поэтому здесь, я думаю, просто неуместен никакой перевод.

Вопрос:

Процесс научного познания – это процесс накопления информации, эксперименты и т.д. В чём заключается процесс богопознания?

Ответ:

Вообще говоря, богопознание – это очень личностный процесс. Он всегда связан с откровением, с личным откровением Бога тому или иному человеку или людям и с передачей знания в этих откровениях. Надо сказать, что, конечно, этот мистический таинственные опыт откровения, он тоже накапливается постепенно, хотя и не с такой скоростью, конечно, как научное знание. Фиксация этого опыта в словах и в символах происходит лишь по мере необходимости.

Вы, наверно, заметили, что одно дело, когда вы читаете религиозную литературу, такую, например, как Библия, где сотни и тысячи всевозможных образов, красочных картин, символики, которые нам дают какие-то знания о Боге, апеллирующие не столько даже к нашему уму, сколько к нашим чувствам. Так же, как музыка, скажем. Другое дело, когда мы открываем не просто религиозную литературу, а богословский трактат, скажем – учебник по догматическому богословию. Там мы находим всё систематизировано, разложено по полочкам, схоластически изложено. Дело в том, что такая фиксация в строгих формулах нашего религиозного опыта всегда была вынужденной, потому что сам по себе религиозный опыт очень часто неопределим. Он изображается через символику, через художественные образы – как это в Апокалипсисе, скажем. А когда возникает богословский спор или религиозные трения, когда возникает просто необходимость хоть как-то определиться, тогда и возникают эти догматы. Догмат о Троице, например, или догмат о двух природах во Христе. Эти формулы чаще всего неизменны бывают до следующих споров, когда они, возможно, будут как-то изменены или переведены на новый философский, мировоззренческий язык.

Так что в богословии нет никакого накопления. Есть накопление живого опыта и его традиция, но нет понятийного накопления, в отличие от науки. Это совершенно разные сферы, сравнивать их очень трудно. Я с этого начал, что наука и богословие – это разные сферы, относящиеся к совершенно разным предметам познания. К миру, в котором мы можем двигаться, накапливать что-то – и к трансцендентному миру, который Бог нам открывает, и мы там не можем ничего накапливать.

Тогда помолимся. До следующих встреч.

Протоиерей Александр Сорокин: Дорогие друзья! Я хотел поблагодарить отца Ианнуария от всех нас за то, что в этом году был прочитан такой великолепный очередной курс не просто по Священному Писанию Нового Завета, в чем отца Ианнуарий большой специалист, как мы много раз убеждались, но по богословию. Особенно ценно, когда отец Ианнуарий делает такие глубокие, элегантные, остроумные экскурсы в культуру, самые разные сферы. Именно этим, мне кажется, и не только этим ценны, отец Ианнуарий, Ваши лекции, наше общение. Нам остается только надеяться, что оно продолжится. Большое спасибо!