Феодоровский собор, 27 ноября 2009 г.

Расшифровка – Ольга Бойкова

Сверка и корректура – Л.Голубкова и О.Суровегина

Здравствуйте! Продолжаем наш лекторий. В прошлый раз мы говорили о теме Фауста в мировой литературе. И если этот образ, образ Фауста (такой, какой он вырастает, скажем, в трагедии Гёте) представляет собой как бы образ и символ возрастания и становления человека как такового, проходящего через искушения и приходящего к очищению, то сегодня мы будем говорить о писателе, у которого религиозные мотивы в его творчестве представляют нам не образ и символ человека как такового, а, скорее, уже даже образ человечества как такового.

Говорить о Томасе Манне очень трудно, потому что это такой супер- классик, и даже иногда не знаешь, за что взяться, когда говоришь о таких людях, как он. Это крупнейший писатель XX века, непревзойденный, стоящий на грани между классикой, в которой он вырос и впитал ее в себя, поскольку он из Северной Германии, то это такие классики северогерманской литературы, как Теодор Фонтане или [Теодор – прим. ред.] Шторм, ну а также Толстой и Достоевский, конечно – и тем, что мы называем Fin de siècle, то есть «конец века», конец XIX – начало XX века, этот период, который у нас известен, как Серебряный век. Во всей Европе он тоже прокатился такой волной очень необычных перемен в мировоззрении и в искусстве.

Томас Манн родился в 1875 году в городе Любек – это на берегу Балтийского моря старинный ганзейский[1] немецкий город. Родился он и вырос в ганзейской семье купеческой аристократии, очень традиционной, коренящейся глубоко в веках. Умер он в 1955 году в Цюрихе в Швейцарии, незадолго до этого приехав из эмиграции, из Америки, в Европу. Но в Германии он не стал жить, откуда он удалился в середине 30-х годов во время нацизма сначала в Швейцарию, бросив свой дом и все свои рукописи у себя в Мюнхене. Но его дочь Эрика тайком пробралась, несмотря на запечатный дом, туда пробралась, выкрала его рукописи и перевезла тайком через границу в Швейцарию. Оттуда он переехал во Францию, а там уже и Америка. И когда он вернулся в Европу, уже на старости лет, уже перед смертью, то он в Германию не стал возвращаться (посетил, правда, Германию однажды), но жил в Швейцарии.

Томаса Манна отличает чрезвычайно высокая культура письма, литературная одаренность и то, что мы сейчас называем, пожалуй, постмодернизм. Он был как бы предтечей и предвосхищал постмодернистские течения в европейской культуре, то есть это постоянная насыщенность или перенасыщенность культурой, когда, кажется, уже в старом ключе писать трудно или почти невозможно. Так сказать, знание старого, традиции бьют ключом, они переполняют человека, и ему не остается ничего другого, кроме как пародировать старое, цитировать старое, иронически относиться к традиции и к самому себе. И вот эта постоянная самоирония в его произведениях призывает нас к осторожности в суждениях о его религиозности вообще. Очень трудно в этом отношении высказать какие-то определенные суждения, потому что сам он таких не делает.

Вырос он, естественно, в обстановке евангелической лютеранской среды. Был крещен в лютеранство в Северной Германии, которая (как, например, Пруссия) самым энергичным образом всегда противостояла Южной Германии – Баварии с её католицизмом, и в его романе «Будденброки» (это его юношеский роман) это противостояние постоянно возникает в такой несколько смехотворной форме.

Итак, это был очень культурный, либеральный протестантизм этической направленности, этического индивидуализма и высокой пуританской совестливости – той, что отличает классический протестантизм, лютеранство.

В вопросах богословия, философии он был самоучкой. Он вообще ведь не кончал никакого университета, сам по себе вырос. К католицизму он относился сдержанно-отрицательно, хотя в 1953 году был удостоен личной аудиенции папы Пия XII. Всякой церковно-догматической связанности он противоставлял этическую свободу, а традиционному церковному благочестию –заимствованное еще из начала XIX века, от философов начала XIX века, живое религиозное чувство, которое растворялось в довольно неопределенном гуманизме взглядов.

Но христианство для Томаса Манна, так же, как и античность, – это неизменная и непреложная основа европейской культуры и нравственности. И в этом он во многом был наследником эры Просвещения конца XVIII века и либерализма XIX века. Некоторое время, как и все молодые люди конца XIX века, он увлекался пессимистической философии Шопенгауэра с его «волей», («Мир как воля и представление», помните, его основное сочинение), а также модным тогда философом публицистического плана – Фридрихом Ницше с его противопоставлением дионисийского аполлоническому[2], то есть стихийного рассудительно-рациональному. Ведь вся Европа в те годы, да и поныне, живет в рамках дуалистического мировоззрения, противопоставляя плоть и дух. И вот это противопоставление плоти и духа (то, что так чуждо Библии, предположим, но является основой греческой культуры), захватывало интеллигенцию Европы. Ницше вырос из такой среды, да и у нас то же самое было: вспомните Достоевского или Мережковского.

Это противопоставление стихийно-инстинктивного в человеке и так называемого духа (под «духом» они понимали нечто рассудочно-рациональное), не оставляло Томаса Манна на протяжении всей жизни, эта как бы закваска юношеская двигала им на протяжении всего его творчества. Иногда он поддается влиянию таких новых стихийных движений, мифотворчества какого-нибудь там Рихарда Вагнера, который так близок был к Ницше, и это проявляется в его ранних юношеских рассказах. Иногда, наоборот, он склоняется в сторону рациональности и осуждает это стихийно-дионисийское в человеке – например, его новелла «Смерть в Венеции», так прекрасно поставленная в кино.

Томаса Манна очень привлекает мифология, мифы. И можно сказать, что всё его творчество, любой роман (за исключением, может быть, самого раннего романа «Будденброки») построено на основе того или иного мифа. Скажем, огромный роман «Волшебная гора», 1924 год, – миф о гроте Венеры и Тангейзере. Огромная тетралогия (это четыре колоссальных романа) «Иосиф и его братья» – библейский миф о Иосифе. Не роман, но большая повесть «Закон», о которой мы сегодня будем говорить, повествует о библейском рассказе о Моисее, о даровании Закона, о переходе через Чермное море. Последний его роман «Избранник» повествует о мифе, связанном с папой Григорием VII, это примерно 1200-й год, который, совершив все тяжкие грехи, оказался на необитаемом острове, там превратился в маленького зверька, но потом благодатию Божией был возвышен из этого униженного состояния и возвышен даже до великого папы. Но мифы используются Томасом Манном как некая структура, как некие архетипические основы человеческой и социальной психологии, для того чтобы развить эти мифы в какие-то повествования, в какие-то романы, в известной степени «демифилогизировать» мифы, то есть лишить их мифичной сказочности, отчасти и сохраняя её, и рационализировать. И в этом отношении, пожалуй, Томас Манн очень близок к христианскому богослову и библеисту Рудольфу Бультману, который заложил основу вообще всей современной библеистики XX века. Бультман призывал «демифологизировать» Новый Завет. За всю Библию он не брался, но хотя бы Новый Завет, с тем, чтобы предложить христианскую весть в ее очищенном от «мифической шелухи», как он говорил, виде, для того, чтобы она воздействовала на человека.

Но и в самом деле, ведь некоторые библейские вещи для современного человека сейчас очень трудно осмысляемые. Ну такие, как Шестоднев, шесть дней творения. Это в Библии есть, но кто из нас скажет, что это так и было, какие-то шесть дней творения. Или космос, состоящий из земли, подземного царства Аида, тверди небесной, на которой прикреплены гвоздиками звездочки, дальше небо, луна… Твердь может сворачиваться, как кожа, как папирусный свиток, и тогда открывается Престол Божий. Все это мы находим в Новом Завете, мы это читаем, но это мифологические представления древности, и никак современному человеку невозможно верить в это искренне, да? Ну, и так далее, и так далее. Очень много таких моментов в Священном Писании, которые абсолютно мифологичны, конечно. Они соответствуют детскому возрасту человечества тех времен, когда не было ни Эйнштейна, ни Макса Планка, ни академика Павлова, а были совершенно другие взгляды на мир, на человека. И тем не менее религиозность человеческая как была, так она есть и будет постоянно. И она как-то должна себя выражать.

Так вот было такое предложение: демифологизировать Новый Завет, с тем, чтобы очистить его от мифологии, представить, как у Бультмана, в эксзистенциальных категориях человеческого существования. Человек, как говорит блаженный Августин, постоянно пребывает в состоянии беспокойства. Любым человеком, как выразился блаженный Августин, владеет cor inquietum, то есть «беспокойное сердце». Оно у каждого человека. Как успокоить сердце, как утешить человека? Он все время чем-то недоволен! То это ему плохо, то это плохо, даже если все хорошо, все равно его сердце беспокойно. Как найти такое состояние блаженства, когда ты живешь и поступаешь в согласии с какой-то высшей волей, которая дает тебе подлинное существование, а не вот это шизофренически расколотое состояние между добром и злом?

Этим всем занималась философия эксзистенциализма, к чему и призывал Бультман. Его программа демифологизации была очень обширной и мощной и, конечно, очень сильно повлияла на современную библеистику. Но, тем не менее, она была не осуществлена и неосуществима до конца, потому что, как говорится в «Гамлете», помните: «Много есть вещей, друг Горацио, которые не снились нашим мудрецам». Далеко не все можно демифологизировать. Есть вещи, которые познаются не разумом, не рассудком, а познаются, опять же, сердцем! То же понятие о Боге никак невозможно рационализировать, и все, что связано с Ним. И здесь как раз мифология абсолютно неотделима, абсолютно неотделима как поэзия, как музыка, как мифология; все это неотделимо от человека и от его жизни, от его познания высших ценностей и его собственной судьбы. И миф, каким бы он ни был, если человек разумный, а не совсем уж дитя неразумное, он же отдает себе отчет в том, что это не так буквально, но как музыка, как поэзия, миф воздействует на его сознание, на его сердце и дает ему очень много, дает понимание глубже, чем рациональное понимание. И такова природа всякого мифа.

Поэтому абсолютно отделаться от мифа невозможно. И тогда многие возражали Бультману и говорили, что религия без мифологии просто невозможна, в принципе невозможна. Без мифологии возможна, может быть, какая-то математика или наука, но религия невозможна!

И это прекрасно осознает Томас Манн, поэтому он идет каким-то «золотым» путем, частично демифологизируя и представляя все мифическое в каких-то традиционно литературных или психологических категориях, а частично сохраняя мифологию.

Теперь обратимся непосредственно уже к нашей теме: «Религиозность и к библейские мотивы в творчестве Томаса Манна». Как я уже сказал, очень трудно дать какую-то однозначную оценку его религиозности вообще, потому что он слишком ироничен, слишком много юмора в его произведениях. Чего бы он ни касался, он всегда на все смотрит с некоторой улыбкой, улыбкой не снисходительной, а какой-то мудрой улыбкой.

И это хорошо, потому что когда человек чрезвычайно серьезно относится к чему-либо, это плохо, потому что человек всегда существо недостаточное, и, что бы он ни думал, это всегда ограниченная мысль. И если человек свою ограниченную мысль будет принимать слишком серьезно, да еще и навязывать другим, то это приведет к ужасающим вещам. Так что всегда надо чуть-чуть быть скептичным по отношению к себе прежде всего: «Я не лучше других. И я не лучше других знаю», так же и к другим.

К сожалению, очень многие лишены этого чувства иронии над собой и даже ненавидят ее, и человеку страшно неприятно, когда на него смотрят и иронизируют над ним. Хотя это было бы неплохо.

И вот первый роман Томаса Манна, который он написал, когда ему было 25 лет. Это великолепное произведение, блестящее совершенно произведение! Даже трудно себе представить, как молодой человек в двадцатипятилетнем возрасте мог написать такое. Это роман, фамильная сага «Будденброки».

По своему содержанию фамильная сага – представляете себе, что такое? Например, «Сага о Форсайтах», помните, у Голсуорси, в таком английском духе? Но «Сага о Форсайтах» – слишком рационально-реалистичное повествование. У Томаса Манна «Будденброки», скорее, не только реалистичное, но и еще ироничное и символичное повествование. И, конечно, оно стоит над «Сагой о Форсайтах» неизмеримо выше. Именно за этот роман он получил Нобелевскую премию. Представляете себе, 25 лет молодому человеку, написать такой роман и получить Нобелевскую премию по литературе!

Этот роман не о религии вовсе; это роман о семействе, о падении и о гибели одного аристократического северогерманского семейства в городе Любек. Ну, собственно, Томас Манн описывает свою собственную семью, начиная от конца XVIII века и кончая где-то концом XIX века. Под родословной Будденброков подводится жирная черта, дальше ничего не будет. Подзаголовок романа – «Гибель одного семейства».

Но интересно посмотреть на то, как отражается в этом романе религия, религиозность, вот эта лютеранская религиозность. Первая строчка романа гласит… Здесь я прочитаю просто первые строчки. Сцена такая: салон семейства Будденброков в их доме в Любеке (который был разрушен, кстати, во время войны, а сейчас отстроен). Сидит старый дедушка. Он человек еще XVIII века, он еще носит парик напудренный, хотя уже середина XIX века, но он никак не может расстаться со своими привычками (примерно так, как, помните, папаша Болконский, который тоже еще весь-весь был в екатерининском веке: тоже не мог расстаться со своими короткими штанишками с подвязками и с париком – ну или в павловом веке).

Вот так же и здесь этот дедушка. На коленях у него сидит его маленькая внучка. И открывается роман следующим образом… В нем мы наблюдаем иронию над Лютеровским катехизисом. Вы знаете, что такое катехизис? Катехизис впервые был создан Лютером, такой классический катехизис, который и у нас теперь. Они все списки как бы с лютерова по своему типу. Там стоят вопросы: «Что есть вера?» И ответ: «Вера есть то-то, то-то и то-то». «Что есть благодать?» «Благодать есть то-то». И приводятся какие-то цитаты из Священного Писания, какие-то короткие пояснения. Вот классический катехизис, и впервые такой катехизис был написан Лютером.

После того, как Лютер перевел Библию на немецкий язык, она стала доступна для чтения любому человеку. Но для этого людей надо было обучить грамоте. Тогда впервые в XVI веке были в Германии введены народные школы для обучения грамоте. Впервые в Европе это было. Ведь люди же были безграмотны абсолютно! Никто же ничего не читал. Короли не читали. И вот грамота, но для чего? Для того, чтобы читать Библию и катехизис. Вот такая задача перед Лютером стояла.

Ну, и начинается роман следующим образом (я читаю в нашем переводе):

— «Что сие означает?.. Что сие означает?..» – это внучка читает. А дед ей отвечает: «Вот именно, черт возьми, c’est la question, ma tres chere demoiselle!» (в том-то и вопрос, моя дорогая барышня!)

Консульша Будденброк, расположившаяся рядом со свекровью на длинной белой софе с сиденьем, обтянутым желтой шелковой тканью, и спинкой, увенчанной золоченой головою льва, бросила быстрый взгляд на супруга, сидевшего тут же в креслах, и поспешила на помощь дочке, которая примостилась на коленях у деда, поближе к окну.

— Тони, — подсказала она, — «Верую, что Господь Бог…».

Маленькая Антония, хрупкая восьмилетняя девочка в платьице из легчайшего переливчатого шелка, чуть отвернув белокурую головку от лица деда и напряженно вглядываясь в пустоту серо-голубыми глазами, повторила еще раз: «Что сие означает?», — затем медленно произнесла: «Верую, что Господь Бог…» — вдруг с прояснившимся лицом быстро добавила: «…создал меня вместе с прочими тварями», — и, войдя в привычную колею, вся так и светясь радостью, единым духом выпалила весь член катехизиса, точно по тексту издания 1835 года, только что выпущенного в свет с соизволения высокомудрого Сената».

«Что сие означает?» Но по-немецки там стоит нечто иное. Там стоит первый вопрос катехизиса:«Was ist das?» (Все вы знаете – «Что это?») Это первый вопрос, стоящий в катехизисе Лютера: «Was ist das?» И дальше отвечает: «Das ist …». А ответ в лютеровском катехизисе всегда дается как цитата из Священного Писания, и последняя строчка ответа: «Es ist so». Вот так, мол, запомни! Es ist so.

И вот роман «Будденброки» кончается именно этой фразой. Вначале звучит вопрос: «Was ist das?», а кончается: «Es ist so».

Когда уже умирает последний из Будденброков, маленький мальчик Томас, его похоронили, и вот собираются дальние родственники и знакомые, печалятся, конечно, по этому поводу и размышляют о том, а увидятся ли они когда-нибудь теперь, увидят ли они любимых людей из этого семейства – в том веке, на том свете. И маленькая сухонькая старушка «поднялась на цыпочки, вытянула шею и стукнула кулачком так, что чепчик затрясся на ее голове.– Это сбудется! (А она говорит: «Es ist so!». Вот будет так! Увидимся мы там в воскресении!) – произнесла она во весь голос и с вызовом посмотрела на своих собеседниц».

Вот так кончается роман. Начало катехизиcа, конечно, мы видим, что все это иронически представлено, как бы с некоторой улыбкой обыгрывается, но смысл-то серьезный. Вот между этими двумя: «Was ist das» и «Es ist so» заключается гибель семейства, гибель семьи, которая, конечно, символически обозначает в романе конец традиционного привычного христианского понимания жизни. Это мировоззрение конца века вырождается в романе в религиозную метафизику. Так же, как в русской культуре, да? Вспомните Соловьева и всех этих философов наших. Искусство вырождается в художественный декаданс, в нигилизм. Все это представлено в романе. Но, тем не менее, «Es ist so».

Тем не менее в этом романе «Будденброки» (юношеский, но такой прекрасный роман, который читается на одном дыхании) Томас Манн представил блестящую галерею христианских типов, типов благочестия, в лице разных пасторов, которые там появляются, протестантских и католических. Протестантские – сухие и строгие, католические – толстые и добродушные, ну, как оно и положено (смеется).

Потом наступает некоторый перерыв в романическом творчестве. Нет, он пишет романы, но тут наступила Первая мировая война и катастрофы всякие. И если мы будем перечислять романы по религиозной значимости, то 1924 год – это огромный роман «Волшебная гора», о котором я уже упомянул. Там обсуждается множество христианских вопросов. Это роман – путешествие духа. Молодой человек, несколько легкомысленный, простоватый, но из богатого семейства, попадает из армии, куда его призвали, в туберкулезный санаторий (у него оказался туберкулез). В Давосе – знаете, такое местечко Давос есть в Швейцарии? Это сейчас такой курорт, где миллиардеры всякие кутят. Помните эти истории, да? Но тогда это был очень скромный курорт, санаторий один, высокогорный, труднодоступный, но высоко ценящийся. И вот этот юноша, Ганс Касторп, попадает в этот санаторий, и там он пробыл, по-моему, два или три года, которые для него протекли как какая-то минута, совершенно, но за эти два или три года… Вы знаете, когда человек бездельничает… (это «роман о времени» называется, это вообще миф о времени – «Волшебная гора»). Когда жизнь человека очень наполнена творческими делами, то время летит незаметно-незаметно. Вроде бы оглянуться не успел – уже день проскочил. А ты еще ничего не успел сделать, а еще так много предстоит! Но зато потом, когда оглядываешься назад через пару лет, скажем, просматривая свой дневник или какие-нибудь письма, то замечаешь: «О, вот это было время! Сколько я успел сделать! Время прошло весомое!»

И наоборот: если человек бездельничает и целыми днями скучает, ковыряет в носу и не знает, чем ему заняться, то время тянется, тянется, тянется. Не знаешь, как его убить. А потом оглядываешься назад – вроде бы ничего и не было. Жизнь прошла, и нет ничего. Так что вот: время обладает такими удивительными психологическими свойствами.

Так вот, роман «Волшебная гора» – это роман о времени. Молодой человек путешествует. А время наполнено у него чем? Духовными разговорами с самыми разными людьми: с каким-то иезуитом, который близок к фашизму, с каким-то там либералом гуманистическим, с какой-то дамой, которая его соблазняет. Все это такие интеллектуальные разговоры, которые заполняют все его время, и среди этих разговоров очень много, конечно, разговоров о христианстве.

Затем роман, о котором мы с вами уже говорили в прошлой беседе, – «Доктор Фаустус». Но это было уже написано в конце войны, и полностью этот роман был издан в 1947 году. Ну, помните, что роман, конечно, во многом обсуждает богословские вопросы, в частности, демонологические вопросы. Демонология там отражается в творческой судьбе главного героя романа – композитора Адриана Леверкюна.

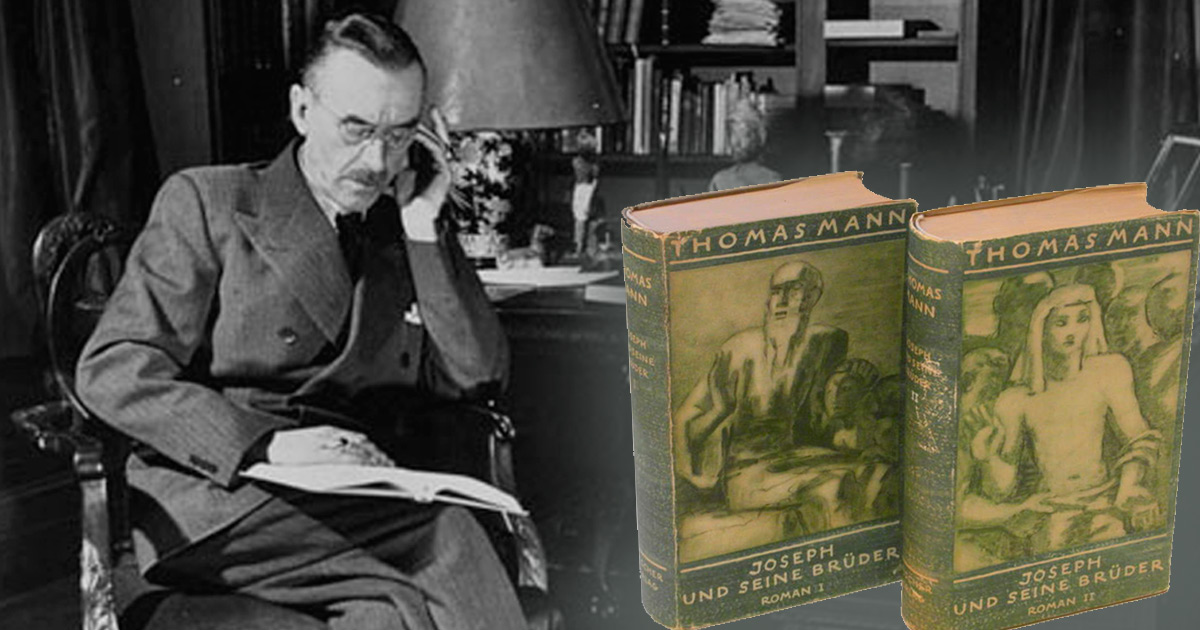

Целых десять с лишним лет заняла у Томаса Манна работа над четырьмя огромными романами, которые превратились в тетралогию: четыре романа, объединенных под одной обложкой. Он у нас называется «Иосиф и его братья». Роман на библейскую тему. Вернее, это четыре романа. Сначала «Былое Иакова», потом «Юный Иосиф», затем «Иосиф в Египте» и «Иосиф- кормилец».

Здесь, в этом романе, мы видим, в огромном-огромном труде (показывает книги), развитие религиозно-исторической тематики и типологическое толкование истории, о котором мы сейчас с вами немножко поговорим. В частности, проводится типология Иосиф и Иисус Христос, она и в святоотеческой литературе тоже просматривается.

Затем в конце войны Томас Манн пишет также небольшой роман (не роман, такую большую повесть), которая называется «Закон». Это о Моисее, (я уже упоминал), подчеркнуто анти-нацистское сочинение, об этом мы тоже поговорим. И, наконец, в 1951 году, незадолго до смерти, за три года, он пишет роман «Избранник» о папе Григории. Это христианская обработка мифа об Эдипе. И в центре этого романа – вопрос о божественной благодати.

Так что религиозной тематики и библейской тематики он не чуждался, просто она у него представлена в таком несколько ироническом виде, поэтому трудно давать об этом какое-то определенное суждение. Как всегда, об улыбке трудно говорить.

Начнем, пожалуй, с повести «Закон» о Моисее, потому что в ней совершенно явно представлена библейская тематика. Эта повесть говорит о том, как Моисей, согласно Книге Исход, вывел народ из Египта. Все это представлено в очень ярком образе: эти казни египетские, эта погоня за Израилем, которая несется к морю, и как море перед ним расступается. И как Израиль проходит, потом идет по пустыне, как Моисей получает заповеди от Бога, дает их своему народу, как он приносит им скрижали Закона. Все эти довольно короткие библейские рассказы представлены очень красочно здесь, очень красочно!

Помните, например, когда Моисей с людьми перешел через море, вот это чудо произошло, которое возвеличило Моисея, и все стали говорить: «Это человек, который вывел нас из Египта». И тогда Мариам, сестра Аарона, помните, да? – пророчица, била в литавры, предводительствуя женщинам, которые шли в хороводе и пела: «Пойте Господу, пойте! Высоко превознесся он, коней и всадников ввергнул в море». Ну, и здесь идет цитата, у нас даже в песнопениях используется на утрене.

«Народ был глубоко потрясен. Слова «сильный, святой, страшный, хвалимый, творец чудес» не сходили с уст, и было неясно, относятся они к Богу или к Моисею, Божиему мужу (надо сказать, что у иудеев всегда было стремление к обожествлению пророков), чей жезл (как полагали) потопил в волнах египтян. Представления здесь сместились, но это смещение напрашивалось само собой. И когда народ не роптал, Моисей тратил немало сил на то, чтобы не дать им обожествить себя, бывшего только провозвестником и посланцем Бога.

Говоря по правде, это было отнюдь не смешно: то, чего он стал требовать от убогих своих единоплеменников, выходило за пределы всех человеческих обычаев и просто не укладывалось в голове смертного. Как только Мариам кончила петь и хоровод остановился, он воспретил им всякое ликование по случаю гибели египтян. Он возвестил: вышнее воинство Божие само готово было подхватить эту победную песню, но Господь напустился на них: «Как?! Мои создания утонули в море, а вы вздумали петь?» Эту короткую, но поразительную историю Моисей поведал всем. И прибавил:

— Не радуйся падению твоего врага; и сердце твое пусть не веселится его несчастием».

Прекрасная мысль. В Библии этого нет, это уже Манн от себя добавил.

«Впервые целая толпа, больше двенадцати тысяч человек, в том числе три тысячи способных носить оружие, услышала обращение «ты», которое охватывало всю их совокупность, но в то же время смотрело прямо в глаза каждому в отдельности — мужчине и женщине, старцу и дитяти — и, словно палец, упиралось каждому в грудь. «Падение врага твоего не встречай криком радости». Это было в высшей степени противоестественно! Но, видно, такая противоестественность как-то связана с незримостью Бога Моисеева, который пожелал быть нашим Богом. Самым смышленым среди темной толпы мало-помалу становилось понятно, что он имеет в виду и какое это зловещее бремя — поклясться в верности незримому Богу».

Вот так подробно и хорошо излагаются здесь библейские мотивы.

Но вот народ, познавший уже вроде хотя бы частично Бога, начинает поклоняться тельцу. Помните эту историю, ужасная, ужасная! А Моисей спускается, исполненный вдохновения, с горы, и он только что получил от Бога скрижали, эти две доски с надписями.

А там что было? «Так вились они вокруг тельца. А поодаль творилось и вовсе несусветное; тяжко рассказывать о том, как низко пал народ. Одни ели медянок. Другие, не таясь, ложились с сестрой и кровосмесительствовали — во славу тельца! Третьи облегчались где придется, забывши про лопатку». А Моисей их учил лопаткой подбирать за собой…

При страшном этом зрелище жилы на лбу Моисея вздулись так, что едва не лопнули. Лицо его побагровело, он разорвал кольцо хоровода…, бросился прямо к тельцу… Могучими руками он высоко поднял одну из скрижалей закона и обрушил ее на смехотворную скотину, так что ноги у быка подломились, ударил снова…

— Ты, подлый сброд, ты, Богом забытый! Вот лежит то, что я принес тебе с горы от Бога, то, что Он написал собственной рукой, чтобы дать тебе талисман против бедствия невежества! Вот оно лежит, разбитое и расколотое, рядом с остатками твоего кумира! Что теперь мне делать с тобой, что сказать Богу, дабы Он не пожрал, не истребил тебя?

Ну, и так далее, и так далее. В общем, вся эта история с Моисеем здесь подробно рассказана.

Перевод, кстати, прекрасный совершенно. Лучшие переводчики переводили Томаса Манна.

Когда мы обращаемся к этому великому роману «Иосиф и его братья», тетралогии, то Томас Манн сам вспоминал, что взялся он за эту историю в 1933 году под влиянием Гёте. У Гёте, в его книге «Поэзия и правда», есть маленькая запись о том, что он когда-то прочитал этот рассказ из Книги Бытия о Иосифе Прекрасном и записал: «Как много свежести в этом безыскусном рассказе, только он кажется чересчур коротким и появляется искушение изложить его подробнее, дорисовав все детали». И Гёте написал маленький не то роман, не то рассказ на эту тему Иосифа, но потом сжег его, потому что он ему не понравился. Так что мы не знаем, что это было такое.

Вдохновленный примером Гёте, Томас Манн берется за эту тему. Собственно, сама история тут изложена больше чем подробно, с массой литературных прикрас. Это целая энциклопедия и по египтологии, и по Вавилону, и по иудейской религии, и по философии. Читать иногда бывает трудно, но в любом случае всегда интересно.

Но прежде чем приступить к рассказу о самом Иосифе, о том, как его братья продали в рабство (вернее, они его бросили в колодец, а потом его нашли), как он стал управляющим в Египте и возвысился. И так далее, и так далее. Томасу Манну показалось, что этого недостаточно, что всему этому надо нечто предпослать. И он пишет большой пролог, или предисловие, в котором объемлет все (покороче, правда) библейские рассказы Книги Бытия еще до истории с Иосифом, начиная от дней творения (кратенько), и потом переходит к Аврааму (поподробнее), к Исааку (еще подробнее), к Иакову, к его сыновьям, а потом уже к Иосифу.

И начинается этот огромный роман следующим образом:

«Прошлое – это колодец глубины несказанной. Не вернее ли будет назвать его просто бездонным?

Так будет вернее даже в том случае и, может быть, как раз в том случае, если речь идет о прошлом всего только человека, о том загадочном бытии, в которое входит и наша собственная, полная естественных радостей и сверхъестественных горестей жизнь, о бытии, тайна которого, являясь, что вполне понятно, альфой и омегой всех наших речей и вопросов, делает нашу речь такой пылкой и сбивчивой, а наши вопросы такими настойчивыми.

Это прошлое каждого человека представляется бездной. Правда, откуда я? Куда я? Что я? Это вопросы метафизические и в то же время глубоко личные. А если говорить о бытии вообще, то мы неизменно придем к понятию о Боге, об этой бесконечной глубине.

Постепенно он переходит к рассказу об Иосифе. «…Иосиф, стало быть, в пятый и шестой раз называем мы это имя, и называем его с удовольствием: в имени есть что-то таинственное, и нам кажется, что, владея именем, мы приобретаем заклинательскую власть над самим этим мальчиком, канувшим ныне в глубины времени, но когда-то таким словоохотливым и живым…»

Видите, здесь почти в каждой строчке у Томаса Манна есть либо намеки, либо прямые указания на те или иные философские и богословские концепции. В частности, он говорит об имени. Об имени он очень много будет говорить. Об именах во множестве, об именах египетских богов, о еврейских именах персонажей Библии в этом романе.

С понятием имени связано для Томаса Манна многое, что он черпает из античных источников, потому что вся мировая магия покоится на знании имени. Это очень важно для человека прошлого, во всяком случае, – для античного человека. Ведь посмотрите: любым человеком я не могу овладеть. Я могу, конечно, человеком овладеть, но как? Ну, взять его побить, или погладить, или какое-нибудь насилие над ним произвести, либо взять его в рабство, пленить. Но это будет всегда внешнее, а душой-то его я завладеть не могу! Даже если я возьму в рабство человека, а он будет меня все равно не любить и ненавидеть, скажем.

Поэтому личность всегда не поддается обладанию. Либо личность тебе себя дает, либо не дает. Сущность любого предмета нам недоступна, а уж тем более такого сложного предмета, как человек. Но вот древние заметили, что, зная имя, мы, пусть не полностью, но в какой-то степени можем владеть и личностью, как-то ею распоряжаться. Это наивная, может быть, точка зрения, но ведь она породила целые философские направления. Возьмите вы в русской философии – «имяславцы» так называемые. Это же огромное течение. Помните, на Афоне что случилось в 1911 году? Пришлось посылать эскадру моряков туда, чтобы усмирять бунт имяславцев и антиимяславцев. Там же битвы были целые. Пятьсот монахов были высланы с Афона и в кандалах отправлены в Сибирь. И такие наши философы, как Флоренский, скажем, Лосев… Это же все страшно интересно.

И все это коренится в глубокой древности. Вот стоит толпа народа, стоит там мой знакомый. Я не знаю его имени, я буду кричать: «Эй, ты! Эй, ты!» И никто не обернется. Ну, что за «эй»? А если я знаю имя, я крикну: «Ваня!», и Ваня повернется. Ваня повернется и пойдет ко мне. Представляете? Такой грузный Ваня от одного только моего шепота: «Ваня!» вдруг, этот груз, поворачивается, идет ко мне и еще что-то делает по моему желанию, может быть.

Так что уже такие самые элементарные наблюдения показывали древнему человеку, что, зная имя, я могу как-то владеть человеком. Имя и именуемое имеют какую-то теснейшую существенную связь.

Вы знаете это учение об Иисусовой молитве? Когда говорится, если я произношу имя Бога: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий», то я тем самым уже соединяюсь с Богом. На этом построена вся знаменитая практика Иисусовой молитвы. Читайте прекрасный роман «Откровенные рассказы странника своему духовному отцу». Он наверняка продается везде. Это роман, который неизвестно кто написал. Он был издан в Казани в 1891 году. Там рассказывается о том, как один сибирский инвалид однажды в церкви попал на богослужение, и там читалось Первое послание к Фессалоникийцам, пятая глава. «Непрестанно молитесь, – сказал диакон,– за все благодарите…» (и так далее – известное место). А инвалид стоял и подумал: «Как это я буду непрестанно молиться? Раз это написано в Священном Писании, значит так надо делать – непрестанно молиться». Он буквально все понял, так, простодушно. «И как же я буду? Ну, скажем, иду я в туалет, как я там буду молиться? Или, там, с женою сплю, как я в этот момент буду молиться?» Ну и так далее. Его угнетала эта мысль, но раз апостол Павел сказал, значит, так надо делать?

Он пошел к священнику, спрашивает: «Как это: непрестанно молиться?» Священник ему сказал: «Да что ты ко мне пристаешь со всякой ерундой!» Он пошел к помещику к какому-то, спросил. А тот говорит: «Давай выпьем лучше». Пошел к генералу, там такой же ответ получил. В конце концов, он собирает котомку, туда кладет Библию, сухарики и отправляется в далекий путь на поиски этой непрестанной молитвы. И там целое приключение идет, там разбойники и так далее, и как он находит эту молитву.

Вот имя, имя… Имя, конечно, имеет большое значение.

Эти рассказы, которые прекрасно описаны здесь, в истории Иосифа, то есть в истории Моисея. Рассказы о казнях египетских, помните? Жрецы Египта начали призывать имена своих богов и творили всякие чудеса с помощью богов. Ну, колдовство такое. А Аарон призывал имя Бога Яхве и творил еще большие чудеса! В конце концов, происходит как бы суд над египетскими богами, и побеждает Господь Бог, потому что призывание Его имени дает гораздо больше. В Египте особенно было развито призывание богов, и очень много об этом говорится в романе об Иосифе.

Прошлое – бездна, куда приглашает нас Томас Манн.

Говорить об этой тетралогии, конечно, бессмысленно. Она такая большая! Здесь так прекрасно, иногда до слез трогательно, излагается история, и без того прекрасная библейская история! Ну, помните, например, всего две-три строчки Библии о том, как братья пришли в Египет, и Иосиф, не открывая себя, но узнав их, требует от них, чтобы они пришли еще со своим младшим братом Вениамином. А он любимый, единственно любимое чадо осталось у старого Иакова! Но Иакову приходится отдать его, и вот они идут в Египет уже с Вениамином, и потом возвращаются все вместе. И Иаков ждет их с нетерпением. И пророчица одна, дочь Асира по имени Серах, играет на каком-то инструменте, не помню уже, на свирели или на гуслях, и, перебирая струны, предвидя возвращение всех сыновей старца Иакова (а что ему делать без них, это вся его жизнь!), она поет ему:

Ибо, мощь и силу слова

С красотой соединив

Сладкозвучья золотого,

Я пою: твой мальчик жив!

Она предсказывает ему возвращение Иосифа, а не только Вениамина:

«— Дитя мое, — взволнованно сказал Иаков, — это, конечно, очень мило с твоей стороны, что ты пришла ко мне и поешь, хотя никогда в жизни не видала его, о моем сыне Иосифе, посвящая ему свой дар, чтобы доставить мне радость. Но песенка твоя звучит несуразно».

Он же думает, что Иосиф погиб давным-давно.

И Серах отвечала, изо всех сил налегая на струны:

Пой, душа, ликуя, песни,

Раздавайся, струнный звон,

Ибо сын не сгинул в бездне,

Сердцу мальчик возвращен.

Все поникло, увядая,

Оттого, что он исчез,

А сегодня песнь иная:

Верь, отец, твой сын воскрес.

Он всем народам хлеб раздает,

Чтоб мир не погиб в такой недород.

Все, как Ной, наперед он сумел учесть.

За это ему хвала и честь.

Алоэ и мирра — наряд его новый,

Живет он в палатах из кости слоновой,

Грядет, как жених, любим и хвалим.

Вот, старый, что стало с агнцем твоим!

Здесь постоянно идет типология: Иосиф и Христос.

Стиль Томаса Манна очень многообразен. То это какая-то научная проза идет, такая востоковедческая, то иронические сказания, то какие-то почти псалмы идут, то вот такие пустячковые стишки в духе средневековья.

Иаков в конце концов растроган, растроган…

«— Удивляйся, — пропела Серах, —

Удивляйся: совершилось,

Час настал, мечта сбылась.

Песня в правду обратилась,

Жизнь с поэзией слилась!

«Жизнь с поэзией…» Ну как не вспомнить Гёте?..

Это чудо, это диво,

Диво дивное из див.

Песнь моя прекрасна и правдива,

Я пою: твой мальчик жив!

— Дитя, — сказал Иаков, и голова его задрожала. — Милое дитя…

А она ликовала, рассыпая еще стремительней звенящие звуки…»

Иаков плачет, конечно, от радости. Потом приходят его сыновья…

Типология. В чем видит смысл мифа Томас Манн? В том же, хотя он не называл это «мифом», в чем видит смысл библейских сказаний апостол Павел, а именно – в типологии. Вот что пишет Томас Маннв одном из своих эссе: «По-видимому, существует какая-то закономерность в том, что в известном возрасте начинаешь постепенно терять вкус ко всему чисто индивидуальному и частному, к отдельным конкретным случаям, к бюргерскому, то есть житейскому и повседневному в самом широком смысле слова. Вместо этого на передний план выходит интерес к типичному, вечно человеческому, вечно повторяющемуся, вневременному, короче говоря – к области мифического. Ведь в типичном всегда есть много мифического…»[3]

То есть он рассматривает миф как архетип в человеческом сознании и в психологии всего общества. Это то же самое, что апостол Павел говорит в Первом послании к Коринфянам, в 10 главе. Помните, о чем там речь?

В Коринфе некоторые христиане были уверены в том, что им гарантирована вечная жизнь. И эту гарантию, этот критерий, они видели в том, что они крещены: «Раз я крещен, меня не может постигнуть никакая беда». И, кроме того, они каждую неделю причащаются. Они едят Тело Господне и пьют Кровь Господню. И если они все время соединены с Господом, так что? Тогда им нечего бояться! И они говорили: «Мне все позволено, я уже святой. Мы святые».

Что значит «святой»? Как по-гречески будет «святой», помните? Άγιος –агиос. «А» – отрицающая частица, «геос, Гея» – «земля». То, что возвышено над землей, неземное, то, что уже принадлежит Богу, вне материального мира. Агиос – святой, это тот, который уже у Бога. «Да, мы живем здесь, но это меня не интересует. Я уже выше всего этого. И поэтому тело мое – тело же тленно, материально, смертно, оно меня тоже не интересует. Я уже во Христе, я уже весь духовный, я в Царствии Божием. Поэтому все мне позволено! Если я перепиваю, алкоголик, так ведь это же не я делаю. Я-то во Христе! Это же мое тело перепивает, так и пусть его, скорее скончается. Блудить? Так ведь это же не я хожу к блуднице, это же мое тело ходит. А я здесь не причем. Я весь в духе!»

И апостол Павел энергично спорит с этой концепцией дуализма греческого. И коринфяне некоторые, считали, что если они уже в духе, они крещены, они причащаются, то их уже не коснется никакое зло. Они спокойно ходили в языческие капища, где наедались: во время богослужений там раздавали мясо идоложертвенное. И считали, что все это вполне в норме. А Павел им приводит на ум следующее. Он говорит им: «Помните, что наши отцы все были…» – и тут он приводит эти мифические истории из Библии, – «все наши отцы были под облаком и прошли сквозь море. Они крестились в море, в Моисея». Это аналогия с тем, как крестится христианин во Христа.

Затем: «и все ели одну духовную пищу». Помните, они проголодались в пустыне, о чем так хорошо написано в «Законе» у Томаса Манна. Они проголодались в пустыне, и тогда Бог им послал манну небесную. Но она была послана Духом Святым, поэтому Павел говорит: «Все ели духовную пищу». От Духа Святого. И это аналогия с Евхаристией, с Телом Господним. Ведь они напитались пищей материальной тогда, хотя и от Бога, а теперь мы питаемся хлебом как Телом Христовым. Все пили одно и то же духовное питие. Помните, в пустыне жажда их охватила. И Моисей им рассек скалу, и оттуда вытекла вода. А это аналогия с Кровью Господней. А дальше Павел пишет: «Но не о всех благоволил Господь. Но большинство из них погибли в пустыне, потому что грешили (и дальше он перечисляет все их грехи), так что ни крещение, ни Евхаристия не являются гарантией спасения. Это вовсе не критерий. Берегитесь!» И Павел пишет: «Все это были образы для нас, чтобы мы не творили злое».

Образы. По-гречески Τύποι, «типы». Отсюда и появилось название «типологический», «типический» – от апостола Павла. И Томас Манн именно эту концепцию использует.

Он рассматривает абсолютно все мифы древности как архетипы человеческого поведения вообще, судьбы человеческой и судьбы всего мира. Ну, конечно, доказать это невозможно. Но просто элементарная практика человеческой жизни, история, наблюдения показывают, что в мире постоянно все повторяется, ничего уж абсолютно нового не бывает. Все уже было, было, было. Но, может быть, не точно так, но как-то наподобие, по аналогии. Отсюда и появляется мысль о том, что все прежнее повторяется снова, но на каком-то другом онтологическом уровне. Там было крещение, переход через море, уход из рабства Египетского в землю обетования через море. Теперь это тоже повторяется: уход из рабства земного греха в Царство Небесное через водную купель, и так далее, и так далее. Все, конечно, на другом уровне, но повторяется.

И вот именно эта концепция повтора лежит в основе многих мыслей Томаса Манна в романе «Иосиф и его братья». Очень интересно следить, очень интересно! Много просто знаний получаешь о мифологии древности.

Когда Томас Манн писал свои романы, то для написания того или иного сочинения, как для каждого дела, каждого человека, бывал какой-то толчок. Ну, например, для написания «Волшебной горы» таким толчком была Первая мировая война. Для объяснения этого толчка Томас Манн приводит такое размышление; его, кстати, можно найти, хорошо изложенное, подобное размышление, у Павла Флоренского в его работе «Иконостас» – о сне, о сновидениях. Томас Манн пишет так: «Психология сновидений отмечает любопытное явление: восприняв внешний толчок, вызывающий то или иное сновидение, например, услышанный во сне звук выстрела, сознание спящего выворачивает причинно-следственную связь наизнанку и подыскивает обоснование этого толчка в долгом и запутанном сне, который кончается выстрелом…»

Помните, у Флоренского приводится другой пример. Наблюдают это психологи постоянно. Человек спит, есть внешний наблюдатель, который смотрит на него, спящего, и подключены какие-то датчики. Потом расспрашивают человека. И вдруг на шею спящего падает спинка, от кровати отломилась. Это толчок, и человек немедленно просыпается, в ту же секунду. Но когда он начинает: «Ой! Страшный сон приснился» – и начинает рассказывать о том, как он жил в Париже (ну, это французский рассказ), как он жил в Париже, в конце XVIII века, во времена Французской революции. Как он принимал участие не то на стороне роялистов, не то на стороне Робеспьера, во всяком случае принимал участие в революционных событиях. Его схватили, как он сидел в тюрьме, как его судили, потащили наказнь и, наконец, ему отрубили гильотиной голову. И тут он проснулся. То есть причинно-следственная связь вывернулась наизнанку, и как-то время потекло в обратном направлении, перпендикулярно, как бы из вечности вытекая. Это очень интересное наблюдение, об этом здесь пишет Томас Манн: «…на самом деле нервный шок был исходной точкой во всей мотивировке сна. Так и в романе о Волшебной горе: по внутренней хронологии произведения раскаты грянувшей в 1914 году военной грозы раздаются в конце книги». То есть вся «Волшебная гора» приводит к этой катастрофе.

Точно так же и с «Иосифом и его братьями», то же самое. Был некий толчок, который вызвал все-таки этот роман. В частности, все всегда отмечают его антинацистскую направленность. Ведь это были тридцатые годы. Годы, которые характеризовались в Германии появлением на политической сцене, даже не просто на политической сцене, а уже во главе Германии стали нацисты с 1933 года, которые всегда опирались на понятие «миф». Помните, их библией была книга Альфреда Розенберга «Миф XX века».

Отрицая рациональное, они говорили, ссылаясь, конечно, на Фридриха Ницше, на его понятие дионисийского, они утверждали, что в основе всего человеческого бытия лежат какие-то мифы, которые реализуются, и мы поможем им реализоваться. Вот миф об арийской нации, скажем, миф о полой земле. Оказывается, все, что физика говорит о том, что земля – шар и вокруг небосвод, все это неправда! Мы живем на самом деле посередине полости какой-то такой сферической. И так далее, в общем, всевозможные мифы.

И Томас Манн вырывает у них это понятие мифа и представляет его в совершенно ином облике, рационализируя его. Вот он пишет: «Ведь слово «миф» пользуется в наши дни дурной славой, – достаточно вспомнить о заглавии, которым снабдил свой зловещий учебник присяжный «философ» германского фашизма Розенберг, этот идейный наставник Гитлера. За последние десятилетия миф так часто служил мракобесам-контрреволюционерам средством для достижения их грязных целей, что такой мифологический роман, как «Иосиф», в первое время после своего выхода в свет не мог не вызвать подозрения, что его автор плывет вместе с другими в этом мутном потоке. Подозрение это вскоре рассеялось: приглядевшись к роману поближе, читатели обнаружили, что миф изменил в нем свои функции, причем настолько радикально, что до появления книги никто не счел бы это возможным. С ним произошло нечто вроде того, что происходит с захваченным в бою орудием, которое разворачивают и наводят на врага. В этой книге миф был выбит из рук фашизма, здесь он весь – вплоть до мельчайшей клеточки языка – пронизан идеями гуманизма, и если потомки найдут в романе нечто значительное, то это будет именно гуманизация мифа…»

Вот это очень интересно!

Вообще, такие произведения, как «Иосиф и его братья» и «Закон» о Моисее, были вызваны также другим явлением в нацизме – антисемитизмом, истреблением евреев. Он пишет: «Многие склонны были видеть в «Иосифе и его братьях» роман о евреях или даже всего лишь роман для евреев. Да, обращение к материалу из Ветхого завета, конечно, не было случайностью. Мой выбор, несомненно, стоял в скрытой связи с современностью, полемизировал с ней, шел наперекор известным тенденциям, внушавшим мне глубочайшее отвращение и особенно непозволительным для немцев: я имею в виду бредовые идеи расового превосходства, которые являются главной составной частью созданного на потребу черни фашистского мифа. Написать роман о духовном мире иудейства было задачей весьма своевременной, – именно потому, что она казалась несвоевременной. Верно и то, что в изложении событий мой роман придерживается Книги Бытия, с неизменно шутливой серьезностью стараясь оставаться верным этому первоисточнику, и многие его места весьма напоминают толкование и комментарий Пятикнижия Моисеева, написанный каким-нибудь ученым раввином мидраш. Но тем не менее все еврейское составляет в романе лишь его передний план, точно так же как древнееврейская интонация повествования является лишь передним планом, лишь одним из равноправных элементов стиля, лишь одним из слоев его языка, в котором так странно смешаны архаичное и современное, эпическое и аналитическое».

То есть это не роман еврейский, но, конечно, в известной степени он бил против нацизма, гуманизируя Библию. Ну, вы знаете, что в Германии, в то время даже Церковь разделилась на две части, потому что гитлеровское правительство потребовало от Церкви признания расовой теории. Ну, например, изгнания профессоров еврейской национальности из университетов, и так далее, из приходов, конечно. Церковь разделилась. К чести немецких протестантов (ну, о католиках здесь речи нет, конечно; католики никогда бы не пошли на это, потому что они не подчиняются немецкому правительству, они подчиняются Риму все-таки), к чести протестантов, лютеран, надо сказать, что большая часть их примкнула к так называемой Церкви исповедания, то есть к христианской по-настоящему Церкви Евангелия.

Но часть стала принадлежать к так называемой «Дойченациональ Кирхе» – немецкой национальной церкви, которая полностью и целиком согласились с гитлеровской пропагандой. Так что появление подобных романов было очень противно нацистскому режиму. Недаром в скором времени (это было в середине тридцатых годов) книги Томаса Манна были публично сожжены, а самому ему пришлось тайком бежать из страны. Крупнейший немецкий писатель, и… сжечь его книги, и они были запрещены…

Ну, и мне остается только еще пару слов сказать о романе «Избранник». Это его последний роман. Здесь, правда, нет библейской тематики, скорее, это античная тематика, мифическая, в изложении средневековой легенды о папе Григории. В этом романе царствует мысль о грехе и благодати. Интересно, что, несмотря на весь свой скепсис по отношению к догматическому христианству, к церковному христианству, Томас Манн в конце своей жизни, как бы вплотную начинает работать над библейскими мотивами в своих романах, над христианскими мотивами.

И вот он пишет: «Избранник» – произведение позднее во всех отношениях. Позднее, не только потому, что автор создал его на склоне лет, но еще и потому, что будучи порождением поздней эпохи, оно обыгрывает внушающую благоговение седую старину, играет с мотивами, имеющими долгую историю… Но если книжка с улыбкой пародирует благочестие старину, то в этой улыбке больше меланхолии, чем непочтительной развязности. Мой стилизующий и играющий в стилизацию роман, эта последняя форма, в которую вылилась легенда о Григории, чист в своих помыслах и бережно сохраняет её религиозную сердцевину, её христианскую мораль, идею Греха и Благодати».

Конечно, Томас Манн действительно очень шутливо относится к этому мифу. Помните, там папа Григорий, когда еще не был никаким папой, страшно согрешил, наподобие царя Эдипа, и сам себя наказал. Он оказался на пустынном островке (как тут не вспомнить наш фильм «Остров», который, конечно, не похож совершенно на этот роман, но все-таки…), он оказался на пустынном островке, на необитаемом, оброс шерстью, его поливал дождь, одежда на нем давно истлела, но он выдержал испытания, без пищи, без питья фактически прожил несколько лет, и потом Бог его возвысил и сделал Римским папой.

Но это слишком фантастично все представлено, поэтому Томас Манн решил немножко иронически все это изменить: Григорий не просто оброс шерстью, но сжался в комочек маленький, превратился в какое-то существо, типа крота или ёжика, а потом просто в комочек мха. А как же питался этот комочек мха? А земля ему помогала, она поила его. Мать-сыра земля поила его молоком материнским, так что он присасывался к каким-то камешкам и пил это молоко из земли. Но, конечно, тем самым как бы уменьшался его подвиг христианский (смеется), но зато сохранялось какое-то правдоподобие, как пишет Томас Манн.

Ну, что? Я, наверное, заговорился сегодня….

Много можно говорить обо всех этих романах, особенно об «Иосифе», но он такой грандиозный, что говорить трудно.

Давайте помолимся.

[1]Ганза – крупный политический и экономический союз торговых городов северо-западной Европы, возникший в середине XII века.

[2]категории культуры, получившие философское истолкование в работе Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки»

[3]https://e-libra.ru/read/116274-doklad-iosif-i-ego-brat-ya.html