Феодоровский собор, 25 сентября 2009 г.

Расшифровка – Л.Голубкова

Сверка и корректура – Л.Голубкова и О.Суровегина

Рад приветствовать вас на этой беседе, тема которой – тема преображения в мировой литературе.

Почему избрана именно эта тема? Да потому, что она является не только одной из самых важных тем мировой культуры, но также одной из основных, а, может быть, даже основной темой христианства.

Прежде чем мы перейдем к нашему краткому обзору этой темы, задумаемся над самим термином «преображение». Кто-нибудь помнит, как это будет по-гречески? Да, кто-то сказал правильно – метаморфоза. Это греческое слово – μεταμόρφωσις [метаморфосис], мы говорим – метаморфоза, а буквальный перевод этого термина на русский язык будет «преображение». Термин нам прекрасно знаком, хотя бы потому, что преображение в Евангелиях Иисуса Христа есть, и один из двунадесятых праздников – Преображение Господне. Μετα – пере, μόρφе – означает «образ», «образ существования». А те из вас, кто, например, знаком с биологией (с зоологией, скорее), знают о формах метаморфозы – это так и называется в биологии – очень часто встречающихся. Бабочка откладывает яички, из яичка появляется гусеница, из гусеницы – куколка, куколка превращается в бабочку – бабочка откладывает яички, из яичка – гусеница, из гусеницы – куколка, из куколки – бабочка…, и так далее. Видите: здесь постоянное сохранение сущности – сущность-то та же самая, существо одно и то же, и биологическое название у него одно и тоже, генетика одна и та же – но изменение формы существования. Куколка не похожа на гусеницу, гусеница уж никак не похожа на бабочку. Вот такое изменение формы существования при сохранении сущности и называется с глубокой древности «метаморфоза», или «преображение».

О том, что преображение составляет одну из основных черт жизни как таковой, а может быть даже не только жизни, но и бытия мира, об этом хорошо написал апостол Павел в Первом послании к Коринфянам (15 глава, 35 стих и дальше), когда Павел проповедовал воскресение, наше всеобщее воскресение.

Но люди не могли понять, что значит воскресение. Они понимали это как восстановление того же самого тела, которое было при жизни. Как будто похоронили кого-то, и этот труп встал и ожил. Так представлялось, и это казалось чем-то ужасным и даже кощунственным. «Зачем нам воскресшие трупы, зомби? Они нам не нужны!» И естественно, поскольку для апостола Павла как христианина тема воскресения была центральной темой его благовестия, она не находила часто отклика в разуме и в сердцах слушающих его. Помните, когда апостол Павел приходит в Афины, город философов, и начинает проповедовать воскресение Иисуса, то что он слышит? Сначала люди вроде бы некоторые заинтересовались, как будто бы Павел проповедует каких-то новых богов: бога «Иисуса» – имя необычное для греческого уха, что-то восточное (а восток всегда был моден, особенно в то время в Римской империи восточные культы были очень модными). Хорошо, восточного бога «Иисуса» и еще какую-то богиню по имени «Анастасия». «Ανάστασης» – это греческое слово означает «воскресение». Богиню Анастасию и бога Иисуса. Но потом, когда они поняли, что он имеет в виду воскресение из мертвых, а не богиню Анастасию, то его чуть не побили и отправили подальше. То есть проповедь была неудачной в этом афинском ареопаге, не имела отклика. Почему? Да потому что люди неправильно понимали. И постоянно его спрашивали (вот и коринфяне его спрашивали): «А в каком же теле воскреснем мы?» И Павел отвечает:

35 Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле придут?

36 Безрассудный! (то есть он прямо гневно пишет так: «Глупый!») То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет.

37 И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое;

38 но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело.

И так далее, и так далее. Дальше он пишет, что это не только для людей характерно:

40 Есть тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная земных (1Кор 15:35-40)

И так далее.

Все в мире изменяется. Прежняя форма существования уходит как бы в небытие, но на ее месте возникает новая форма существования. Так же произойдет и с нашими телами. А уж какими они будут – это дело Божие. Мы не знаем. И вот эта мысль о преображении, о постоянном изменении, – она вообще одна из основных, присущих человеку как таковому, мыслей.

Карл Густав Юнг – был такой психоаналитик и философ – относил тему метаморфозы, преображения, к так называемым «архетипам общественного подсознания».

Вы знаете, что Фрейд открыл личное подсознательное. Он говорил о том, что человеческая психика состоит из я – личность, сверх-я – совесть (то, что мне велит делать) и амо՜ – подсознание, которое спит где-то там, спит, но живо. Оно не входит в наше сознание, а проявляет себя в наших инстинктах, а наших рефлексах, в наших снах, в наших каких-то неврозах и так далее. Это Фрейд. Он говорил о личном подсознании. Оно есть у каждого. Человека не надо учить, как надо есть, как надо пить. Он всегда будет есть, жевать, потому что это уже «сидит» в нем, генетически записано в его какой-то подсознательной памяти.

А вот Юнг открыл коллективное подсознание. То есть некие подсознательные моменты, которые живут не просто в отдельном человеке, но в целом коллективе и иногда могут овладевать им. Как человеком может овладевать какой-то невроз – выскочить вдруг наружу, или какой-нибудь тик; мы говорим «нервный тик у человека»: начинает дергать ногой, рукой там, глаз начинает моргать-мигать-дергаться – что это такое? Фрейд прекрасно объяснил, что это выплывает некая подсознательная, которая трансформируется в это физиологическое действие.

Точно так же у толпы, у народа, у целой нации может быть: выплывают некие коллективные подсознательные моменты, которые называются архетипами. Они формируют поведение толпы, например, когда люди вдруг все внезапно начинают куда-то бежать, совершенно безрассудно. Один побежал – и все бегут! Или, скажем, все вдруг видят какое-то видение: вы знаете такие вещи – например, летающие тарелки, которых на самом деле не существовало, вдруг видит толпа огромная людей. Все видят их! Или коллективное бессознательное формирует, например, мифологию. И так далее.

Так вот, тема преображения относится к таким коллективным подсознательным феноменам, сокрытым, конечно, в подсознании. Это говорил Юнг. Замечательный русский культуролог и философ Михаил Бахтин исследовал культуру человечества. И теме преображения, метаморфозе посвящен целый ряд его трудов. Он тоже указывал на то, что превращение, изменение формы с сохранением тождества предмета или личности принадлежит к основным типам человеческого сознания. Особенно это сказывается в фольклоре, в народной сказке. Каждый из вас может вспомнить сотни случаев в сказках, где кто-то в кого-то превращается. Скажем, Иванушка – в козленочка, козленочек – в Иванушку, и так далее. Масса таких сказок, а сказки и мифы отражают коллективное подсознание, они же не выдумываются, они как бы «выплывают» из глубин народного сознания – в сознание выходит подсознание. Во всех этих сказках всегда мы наблюдаем превращение определенного, тождественного самому себе существа.

Надо сказать, что эта тема превращения постепенно из чисто человеческой переходит в тему космическую. И с глубокой древности мы видим, что тема превращения переносится на природу, на какие-то вещи. Особенно это отражено в древней мифологической философии. Возьмем, например, классическую греческую философию. Вы знаете, что там было много разных школ, много разных философов. Если кто-нибудь из вас помнит уроки по истории философии, была там такая школа элеатов, которая утверждала, что никакого движения, никакого изменения в мире не происходит. Это нам только кажется. На самом деле все неподвижно, бытие постоянно и неподвижно. Особенно характерны для этой философской школы, например, так называемые «апории Зенона» (от др.-греч. ἀπορία, «трудность» — внешне парадоксальные рассуждения на тему о движении и множестве, автором которых является древнегреческий философ Зенон – прим. ред.) Помните какую-нибудь апорию Зенона? Например, «Ахиллес и черепаха»? Или апория «Стрела»? Не помните, да?

Ну вот, представьте себе, как он говорил в апории, которая называется «Дихотомия», то есть деление пополам. Предположим, надо пройти из точки А в точку Б. И перед тем как мы пройдем этот путь, надо сначала пройти половину пути, а перед этим – четверть пути. А перед этим восьмую часть пути, а перед этим шестнадцатую, тридцать вторую… И так далее до бесконечности. Получается, что, чтобы пройти от точки А до точки Б, надо пройти бесконечное число отрывков пути. А бесконечность – это и есть бесконечность! Бесконечность пройти невозможно, поэтому никто никогда из точки А в точку Б не пройдет, ибо надо пройти бесконечность.

Это, конечно, так называемый «софизм», который ясно показывает саму мысль. Ведь эти философы хотели сказать, что все бытие постоянно и не изменяется. Это наши чувства только нас обманывают. Нам только кажется, что мы идем из точки А в точку Б. Или, скажем, «Ахиллес и черепаха». Ползет черепаха, и вдруг за ней начинает бежать Ахиллес своим быстрым бегом, в десять раз быстрее, чем черепаха. Но он никогда ее не догонит, потому что пока Ахиллес пройдет расстояние, которое отделяет его от черепахи, она же за это же время уже что-то пройдет! Ему снова ее надо догнать, но она опять уже сколько-то проползет. И так далее.

Таких апорий много. И все они говорят о том, что все, что мы чувствуем, – это обман. Истина только в мысли. Мы понимаем, что бытие – это сплошное постоянство. Движения нет, а то, что движется – это нам только кажется! Чувства обманчивы. Так утверждала школа Парменида, Элейская школа.

Этой школе противостоял другой философ, близкий по происхождению, – Гераклит. Слышали, наверное, такое имя. Его знаменитый афоризм какой был? – «Дважды нельзя войти в одну и ту же реку» или «дважды нельзя войти в одну и ту же комнату». Потому что второй раз это будет уже немножко не та река или не та комната. И он как раз утверждал, что все течет, и ничто не стоит на месте. Все в мире движется, меняется, ничто в мире не пребывает в неизменном состоянии. Неизменно только само движение.

И мы видим, что эти две точки зрения, в общем-то, непримиримы логически друг с другом. Одни говорят, что все постоянно, а другие, что все непостоянно. На самом деле реальность существует независимо, конечно, от этих философов, потому что все и движется, и не движется. То есть одно и другое дополняют друг друга.

К чему я все это веду? К тому, что в этих философских течениях – постоянство и непостоянство – отражаются две точки зрения, характерные для понятия преображения. Ведь преображение – это что такое? Изменение при тождестве. Одно и то же существо изменяет форму бытия. То есть оно тождественно. Ведь гусеница – это то же самое, что бабочка, они тождественны. Это то же самое, что яичко, из которого эта гусеница вылупилась, они тождественны, это одно существо. И в то же самое время оно постоянно меняется.

Особенно хорошо выразил принцип постоянной метаморфозы во всем мире, где есть и постоянство – тождество, и изменения, Овидий в его поэме «Метаморфозы», о которой мы сегодня еще будем говорить. Там держит речь Пифагор. Для римлянина Овидия, который жил во времена императора Августа, Пифагор, конечно, – такая полумифическая греческая фигура древности. Вот Пифагор говорит в этой поэме:

Не погибает ничто — поверьте! — в великой вселенной.

Разнообразится все, обновляет свой вид; народиться —

Значит начать быть иным, чем в жизни былой; умереть же —

Быть, чем был, перестать; ибо все переносится в мире

Вечно туда и сюда; но сумма всего — постоянна.

Мы полагать не должны, что длительно что-либо может

В виде одном пребывать…

То есть все изменяется при сохранении своего тождества.

И вот тут надо уже перейти к литературе, собственно. Первым замечательным автором произведения, в котором ярко отразилась идея метаморфозы в древнем человеческом сознании, был Публий Овидий Назон, о котором я только что говорил. Вы знаете, что он жил во времена первого императора Августа, был сослан за свою несколько вульгарную поэму на юг нынешней Украины – там даже до сих пор существует городок под названием Овидиополь. Там он и умер в ссылке. Но его перу принадлежит целый ряд прекрасных поэм, среди которых одна из самых величественных поэм, называемая «Метаморфозы».

Мы бы очень мало что знали из древних греческих мифов, в которых, как и в наших сказках, очень много всяких превращений, если бы не эта поэма. Он собрал эти мифы и отразил их в своей поэме в форме прекрасного стиха. Там рассказывается о всевозможных превращениях. Их очень много там, очень много! Говорится о превращениях космического характера; потом Овидий переходит на превращения отдельных личностей. Причем бывают превращения добрые и злые. Предположим, когда за какие-то провинности боги превращают какого-нибудь человека в какое-нибудь животное. Так появилась паучиха. Была такая ткачиха, но она согрешила против богов и стала… кем? Ну, естественно, «арахна» (др.-греч. Ἀράχνη «паук», «паучиха» буквально). Даже есть болезнь такая –арахнофобия, когда люди боятся пауков. Или, скажем, помните: Пигмалион так полюбил созданную им женскую статую, что она превратилась в живую женщину. Тут уже наоборот: мертвое превращается в живое. Как звали эту женщину? Галатея. Да, Пигмалион и Галатея.

Для древних людей характерно мифологическое сознание. Ведь тогда еще не было философии в том виде, в каком мы ее знаем. И философию, и богословие заменяла мифология, когда весь мир представлялся чем-то целостным и живым. Это такое детское сознание. Как ребенок, например, до трех, по меньшей мере, лет, воспринимает все вокруг наподобие себя, таким же, как он, – в чувствах, в мыслях. Вот он ударился о стол – и потом по столу кулачком бьет, чтобы ему, столу, так же больно было. Стол же чувствует, так же как и он! Примерно то же самое характерно для детского сознания человечества, которое у нас называется «мифологическим». Миф – это не значит «неправда». Это особое сознание, мироощущение. И вокруг древних все было живо, все наделено было чувствами, все было одухотворено. А отсюда и появление множества богов, богинь всевозможных – так называемое обожествление природы.

Овидий нам рассказывает о массе таких мифов, которые говорят о живой природе. Например, был юноша, который был настолько самовлюблен, что никого не любил, кроме самого себя. И постоянно глядел на свое отражение в воде. Так бы и поцеловал, да только вода расступается, как только он прикасается к ней. За это боги его наказали, и он превратился… в кого? Да, в цветок нарцисс. Его звали по-гречески Νάρκισσος [Наркисос], по-русски – «нарцисс». Был мальчик – стал цветочек.

Или другой рассказ о том, как мальчик, который был любимцем Аполлона, участвовал в спортивном состязании, и ему диском ударило по голове. Но боги смилостивились, и не умер совсем мальчик, а превратился в цветочек. Как этот цветочек называется? Кто-то правильно сказал. Мальчика звали по-гречески Ὑάκινθος [Якинтос] – то есть славянское «Иакинф», по-русски «гиацинт».

Или вот другой мальчик, который стал кипарисом. И так далее, и так далее. Венцом всех метаморфоз у Овидия является рассказ о превращении Юлия Цезаря в звезду, как бы предвещающий обожествление императора Августа.

Среди многочисленных рассказов Овидия есть один замечательный рассказ о превращении, который отражен в Новом Завете (мне постоянно хочется апеллировать еще и к Священному Писанию). Помните, у евангелиста Луки в Книге Деяний – а Книгу Деяний написал евангелист Лука, это как бы второй том его двухтомного сочинения: Евангелие и Деяния – рассказывается о первом миссионерском путешествии апостола Павла. Сначала были Марк, Варнава и Павел. Потом Марк отошел, остались только Варнава и Павел. Они сначала были на острове Кипр, потом переплыли пролив и достигли берегов Малой Азии. Шли по горам, по долам, и вот усталые путники приходят в город Листра. Это Книга Деяний, 14 глава, 8-ой стих и далее. Почитаем немножко.

8 В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил.

9 Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления,

10 сказал громким голосом: тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа: стань на ноги твои прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить.

11 Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски (а это страна Ликаония): боги в образе человеческом сошли к нам.

12 И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием (славянское Ермий – по-русски Гермес, то есть Зевс и Гермес), потому что он (Ермий, Гермес) начальствовал в слове (то есть держал речь, а Варнава помалкивал).

13 Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам волов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение.

14 Но Апостолы Варнава и Павел, услышав осем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили:

15 мужи! что вы это делаете? И мы — подобные вам человеки…

(люди, а вовсе не боги)

Вот такая, казалось бы, очень простая, немножко забавная история. Это только на первый взгляд, потому что для исследователя Слова Божия – для экзегета – здесь возникает масса вопросов, на которые надо ответить. Спрашивается: Павел и Варнава не только же в Листре Ликаонийской были, но и в других городах, и то здесь, то там совершали тоже какие-то чудеса исцелений, но ведь нигде их за богов не принимали. А вот здесь – приняли. Почему именно здесь их приняли за богов? Затем: почему Варнава молчал, а Павел говорил? Вот такие вещи непонятные… Мы никогда не ответили бы на эти вопросы, если бы мы не читали Овидия – эту поэму «Метаморфозы», где он собрал древние мифы, давно уже исчезнувшие. Их больше никто не сообщает. Среди этих мифов в этой поэме есть следующий – о том, как Зевс некогда спустился на землю, прихватив с собою Гермеса. А почему? Потому что Гермес – это бог переводчиков. Ведь Зевс не умел говорить по-человечески, ведь он все время громами, молниями изъяснялся. Поэтому он всегда брал с собою Гермеса. Напомню, что Гермес по латыни Меркурий – бог, который изображается всегда с крылышками на шлеме и крылышками на сандаликах. Это бог дорог и путей. На перекрестьях дорог всегда ставились такие столбики, которые назывались «гермы». Около этих герм складывали жертвоприношения. А по дорогам-то кто ходит? Путники, путешественники. А кто такие путешественники в древнем мире? Ведь тогда же не было никаких туристов, скажем. Это торговцы. Торговля велась между странами. Поэтому Гермес – это еще и бог торговли. Почему у нас на Елисеевском магазине стоит Гермес большой, бронзовый, почему над Биржей, над Пушкинским домом изображен Гермес на фронтоне. И так далее. А где торговцы, переходящие из страны в страну, там надо знание языков, потому что по-разному же говорят люди в разных странах. Поэтому это бог не только торговцев, но и переводчиков. Но где дороги и торговля, там обязательно разбойники и бандиты, поэтому это бог бандитов и разбойников. Итак, Гермес – бог путей, торговцев, бандитов и переводчиков. И вот Зевс прихватил с собою Гермеса и спустился на землю по каким-то своим делам, по каким – там Овидий рассказывает, я уже не помню, что именно. И пошли они по путям, по дорогам, по горам, по долам и пришли в страну Ликаония, в город, который называется Листра, который здесь упоминается. Ну, были они ободранные, голодные. Путники. Это сейчас в дороге транспорт, тогда ничего такого не было. И жители Листры, они были очень жестокими, негостеприимными, увидев этих грязных оборванцев, не пустили их в город, заперли перед ними городские ворота. Несолоно хлебавши боги отошли от стен этого города и по пути увидели маленькую хижину, за стенами города.Хижина была бедная. В ней жили два старичка, супруги, по имени Филемон и Бавкида. Если кто-то из вас читал «Фауста», во второй части там они присутствуют. Эти бедные старички, у которых у самих-то почти ничего не было, поделились своими последними крохами, накормили путешественников, спать положили. А утром боги вышли из этой хижины, и Зевс наслал страшный потоп или какое-то разорение на этот негостеприимный и безбожный город. Вот, почитаю кусочки из Овидия:

690 «Боги мы оба (говорит Зевс Филемону и Бавкиде).

Пускай упадет на безбожных соседей

Кара, — сказали они, — но даруется, в бедствии этом,

Быть невредимыми вам; свое лишь покиньте жилище».

После этого потоп был:

Все затопила вода, один выдается их домик.

И, меж тем как дивятся они и скорбят о соседях,

700 Ветхая хижина их, для двоих тесноватая даже,

Вдруг превращается в храм; на месте подпорок — колонны,

Золотом крыша блестит, земля одевается в мрамор,

Двери резные висят, золоченым становится зданье…

И дальше Зевс говорит им: «Что хотите, все вам будет». И Филемон отвечает:

«Вашими быть мы жрецами хотим, при святилищах ваших

Службу нести, и, поскольку ведем мы в согласии годы,

710 Час пусть один унесет нас обоих, чтоб мне не увидеть,

Как сожигают жену, и не быть похороненным ею».

Их пожеланья сбылись: оставались стражами храма

Жизнь остальную свою. Отягченные годами, как-то

Став у святых ступеней, вспоминать они стали событья.

715 Вдруг увидал Филемон: одевается в зелень Бавкида;

Видит Бавкида: старик Филемон одевается в зелень.

Похолодевшие их увенчались вершинами лица.

Тихо успели они обменяться приветом. «Прощай же,

Муж мой!» — «Прощай, о жена!» — так вместе сказали, и сразу

720 Рот им покрыла листва. И теперь обитатель Тианы

Два вам покажет ствола, от единого корня возросших.

Они превратились в два, росших из одного ствола, в два прекрасных кипариса, которые стояли у входа в этот храм. Вот – метаморфоза. Были люди – превратились в два прекрасных дерева. Этот храм стоял еще долго. Когда уже появились и паломники-туристы, еще даже во времена Иоанна Златоуста показывали этот храм и эти деревья – Филемона и Бавкиду, древние деревья, мифические.

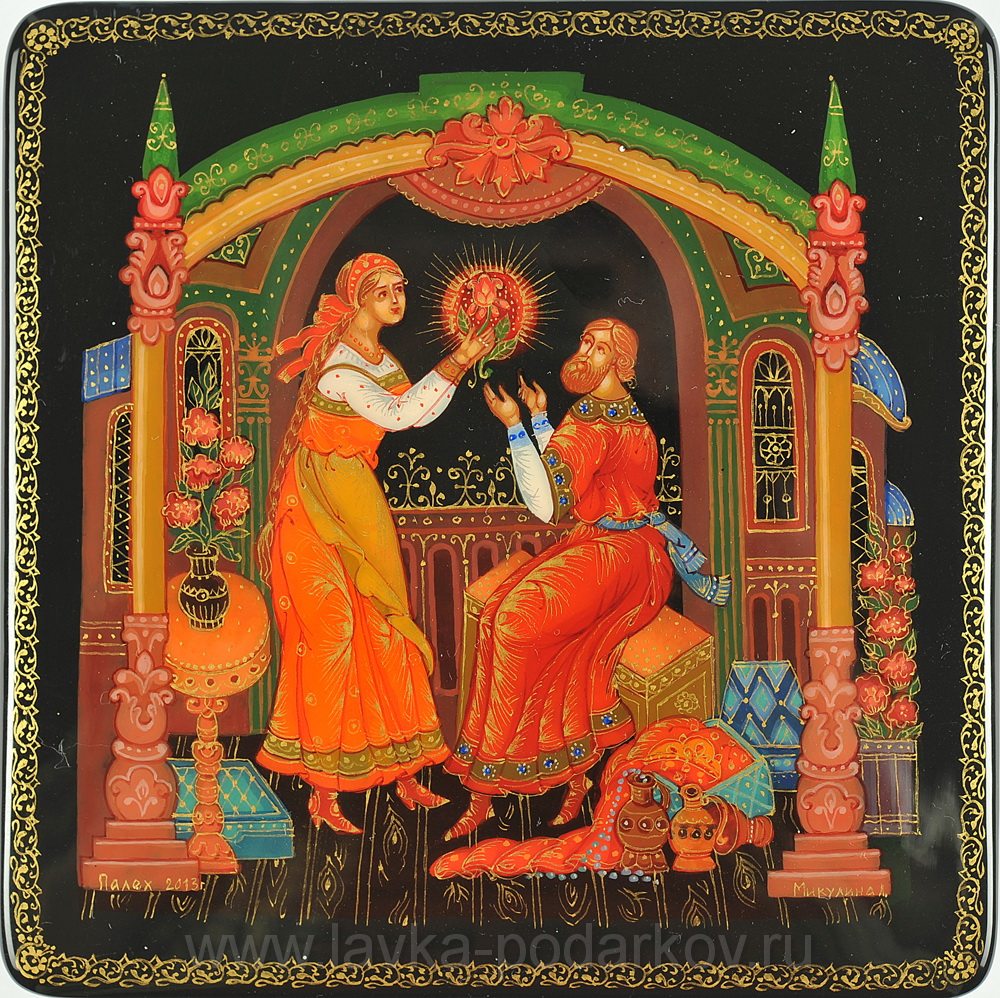

Когда мы прочитали это, теперь мы понимаем историю, которую рассказал нам евангелист Лука. Жители Листры, увидев двух путников, теперь не повторили проступка их прежних мифических сограждан. Они принимают теперь путников – кормят их и поят. А те еще и чудеса творят! Но уж, значит, это действительно боги! На всякий случай – может быть, это Зевс и Гермес? А почему Зевс – Варнава, а Гермес – Павел? Да потому, что, во-первых, по внешнему виду, наверное: Варнава был большой, как Зевс, а Павел – само слово «паулюс» что означает? «Маленький», «малыш». Он был меньше ростом, как и положено Гермесу. Кроме того, здесь сказано, что Варнава-то помалкивал, а говорил-то Павел. Почему? Да потому, что Варнава ведь происходил из Антиохии Сирийской, которая за тысячу километров от этих мест. Он просто не знал местных наречий. А Павел-то, он же ведь родом откуда? Из Тарса Киликийского, 20 километров отсюда! Он знал местное наречие, говорил по-ликаонски, потому что Киликия и Ликаония рядом. Вот поэтому и приняли их за Зевса одного и за Гермеса другого и решили им жертву принести. Мы никогда бы не объяснили это место из Книги Деяний, просто непонятно бы было бы. То есть оно простое, в принципе, но эти тонкости непонятны, если бы мы не знали поэму Овидия «Метаморфозы», в которой он рассказал эту историю.Когда мы следим за дальнейшим развитием этой мифологической тематики, мы видим, что она очень глубоко проникает в фольклор абсолютно всех народов. Вспомните все превращения сказочные, волшебные уже в литературе, скажем, позднего средневековья, или в литературе нового уже времени, или в эпохе XVII века – Шарль Перро, например. И «Спящая красавица», и «Кот в сапогах». Постоянно такие превращения одних в других происходят. Хотя все эти «коты в сапогах» – все-таки это, скорее, забава. Но иногда тема преображения приобретает глубоко христианский характер – уже, конечно, в христианизированном по-настоящему обществе. Вспомните XIX век – например, замечательную волшебную сказку Сергея Тимофеевича Аксакова «Аленький цветочек», где чудовище, благодаря любви, превращается в прекрасного юношу. Аксаков был замечательный христианский писатель, православный человек.Или другой тоже очень христианский писатель – датский сказочник Ганс Христиан Андерсен. Сколько у него тоже сказок о всевозможных превращениях! Особенно хороша сказка о гадком утенке. Благородного происхождения птенец, которого все ненавидят в птичьем дворе – бьют, клюют его, шпыняют, гоняют. Вдруг он превращается в прекрасного лебедя – вот тоже метаморфоза. Здесь тоже, конечно, отражение евангельских событий, в таком детском, сказочном виде. Потом, правда, наступили времена, в которые в литературе возникает тема преображения в противоположном виде – как бы в искаженном. И особенно характерно это для произведения, многим из вас известного – The Metamorphosis, или «Превращение» Франца Кафки, появившегося в 1915 году в печати, если я не ошибаюсь. То есть уже в эпоху начала Первой Мировой войны. Франц Кафка, конечно, очень необычный писатель, который знаменовал собой целую эпоху модернизма в литературе, сменившую эпоху несколько развращенного модерна. О чем этот рассказ «Превращение» у Кафки, который является как бы противоположностью «Аленькому цветочку»? Там чудовище превращается в прекрасного юношу, а здесь юноша превращается в чудовище – в жука, в насекомое. Причем, конечно, у Кафки все это была так называемая гипербола – превращение в насекомое. Кафка как бы задается таким же вопросом, что и герой «Преступления и наказания» Достоевского. Раскольников спрашивает: «Вошь ли человек или право имеет?» И отвечает: «Вошь». И Кафка отвечает: «Вошь». Видите, мы часто в злобе, может быть, или там слышим от других: «Это не человек – это какой-то клоп. Это какая-то вошь. Паразит». И вот здесь эта метафора обретает совершенно реальные черты. Ну, правда, тут появляется не вошь или клоп, а жук. В одном из писем Кафка сообщает о странном случае, который с ним приключился. Однажды в своей комнате в гостинице он обнаружил клопа. Хозяйка гостиницы пришла, удивилась, сказала: «Вообще-то у нас тут клопов нет, и с чего бы ему появиться здесь, в этой комнате?» Кафка подумал, что это очень необычно – этот клоп, невесть откуда появившийся. «Наверное, это мое второе я» – такая мысль его посетила. И вот в результате этого происшествия, возможно, и возник его рассказ.

Интересно, что Кафка не был первым, кто шел стопами этого абсурда –абсурдистского изображения метаморфозы. У немецкой писательницы Анны Зегерс (была такая писательница, она не коммунистка была, но социал-демократка, антифашистка, ценимая в Германской Демократической республике) есть один рассказ, в котором изображается кафе. И в этом кафе встречаются три человека: Эрнст Теодор Амадей Гофман, Николай Гоголь и Франц Кафка. Люди разных поколений. Особенно, Кафка, отстоящий от Гоголя и от Гофмана на два-три поколения. Они встречаются вместе, потому что они друг на друга в чем-то похожи. В чем? Да потому, что они все писали о странных, абсурдных превращениях. У Гофмана ужасные бывают превращения. В сказке «Золотой горшок», предположим. Даже не буду говорить, насколько они неприличны. У Гоголя, помните, майор Ковалев в его рассказе «Нос» – безумном, совершенно абсурдном рассказе – вдруг понимает, что он и Нос, который бегает и ездит в коляске по улице – это одно и то же. Нос как бы узурпирует его собственную личность. Его собственный нос вдруг ездит по городу Петербургу и не стесняется еще вдобавок! И Кафка очень любил Гоголя. Читал его много, почитал его и посвятил ему немало строк в своих писаниях. И что объединяет всех этих трех писателей – и романтика Гофмана, и романтика Гоголя, и абсурдиста Кафку – то, что их абсурдные изображения, абсурдные рассказы написаны прекрасно, хорошим языком. Они не призваны языком устрашать человека, нет: это достаточно будничный, обыкновенный язык. Ну, как в случае «Носа» у Гоголя. Помните, с чего он начинается? Цирюльник приступает к своему завтраку, разламывает или разрезает хлеб и вдруг видит, что там нос. Его начинает ругать служанка какая-то: «Вот, ты вечно бреешь не там и не то, что надо! Отрезал чей-то нос!» и так далее. Все это очень буднично.

То же самое мы читаем у Кафки. Как начинается его рассказ «Метаморфоза»? «Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Лежа на панцирно твердой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, разделенный дугообразными чешуйками живот, на верхушке которого еле держалось готовое вот-вот окончательно сползти одеяло. Его многочисленные, убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у него перед глазами.

«Что со мной случилось?» – подумал он. Это не было сном».

Затем подробнейшим образом описывается, как этот несчастный Грегор пытается с кровати сползти, но ему не удается: как ни повернется, все переворачивается на спинку. наконец, он шлепается с кровати, и опять неудачно. Шлепается опять на спину. Как же ему перевернуться? Жуку ведь трудно переворачиваться… А в дверь уже стучит сестра, а в дверь уже стучит мама, а из-за двери кричит папа; даже управляющий, потому что он опаздывает на работу. А он никак дверь-то открыть не может, подползти к этой ручке. И описываются все эти муки, как он начинает открывать эту дверь, как в обморок падает мамаша, увидев его, превратившегося в жука. И так далее, и так далее. В конце концов, семья к нему относится очень плохо. Единственное, только сестра, может быть, – все-таки очень милосердный человек – приносит ему на тарелочке пищу ставит, молочко иногда наливает… А отец – тот просто негодует. И в конце концов разозлившись, он начинает кидаться в него всякими предметами, и одним яблоком так его ударил, что это яблоко застряло в его тельце и начало гнить. И в конце концов этот несчастный жук умирает. «Тяжелое ранение, от которого Грегор страдал более месяца (яблоко никто не отважился удалить, и оно так и осталось в теле наглядной памяткой), тяжелое это ранение напомнило, кажется, даже отцу, что, несмотря на свой нынешний плачевный и омерзительный облик, Грегор все-таки член семьи, что с ним нельзя обращаться как с врагом, а нужно во имя семейного долга подавить отвращение и терпеть, только терпеть».Но кончается все тем, что жук умирает, высыхает, превращается в плоского клопика, и служанка сметает его на совок и выкидывает. Все описано буднично, спокойно – и все-таки совершенно ужасно. Производит ужасное впечатление. Кстати, этот рассказ Кафки очень напоминает одно стихотворение Николая Олейникова. Не помните, какое? «Таракан» называется. Как Кафка поставил как бы эпиграфом к своему рассказу «Метаморфоза» цитату из Достоевского: «Таракан попал в стакан» (помните, это Федор Карамазов там, кривляясь, говорит, он ведь «стихотворец» был великий). Олейников тоже ставит этот эпиграф: «Таракан попал в стакан» (Достоевский):

Таракан сидит в стакане.

Ножку рыжую сосет.

Он попался. Он в капкане.

И теперь он казни ждет.

Он печальными глазами

На диван бросает взгляд,

Где с ножами, с топорами

Вивисекторы сидят.

У стола лекпом хлопочет,

Инструменты протирая,

И под нос себе бормочет

Песню «Тройка удалая».

Трудно думать обезьяне,

Мыслей нет — она поет.

Таракан сидит в стакане,

Ножку рыжую сосет.

Таракан к стеклу прижался

И глядит, едва дыша…

Он бы смерти не боялся,

Если б знал, что есть душа.

Но наука доказала,

Что души не существует,

Что печенка, кости, сало —

Вот что душу образует.

Есть всего лишь сочлененья,

А потом соединенья.

Против выводов науки

Невозможно устоять.

Таракан, сжимая руки,

Приготовился страдать.

Вот палач к нему подходит,

И, ощупав ему грудь,

Он под ребрами находит

То, что следует проткнуть.

И, проткнувши, на бок валит

Таракана, как свинью.

Громко ржет и зубы скалит,

Уподобленный коню.

И тогда к нему толпою

Вивисекторы спешат,

Кто щипцами, кто рукою

Таракана потрошат.

Сто четыре инструмента

Рвут на части пациента.

От увечий и от ран

Помирает таракан.

Он внезапно холодеет,

Его веки не дрожат.

Тут опомнились злодеи

И попятились назад.

Все в прошедшем — боль, невзгоды.

Нету больше ничего.

И подпочвенные воды

Вытекают из него.

Там, в щели большого шкапа,

Всеми кинутый, один,

Сын лепечет: «Папа, папа!»

Бедный сын!

Но отец его не слышит,

Потому что он не дышит.

И стоит над ним лохматый

Вивисектор удалой,

Безобразный, волосатый,

Со щипцами и пилой.

Ты, подлец, носящий брюки,

Знай, что мертвый таракан —

Это мученик науки,

А не просто таракан.

Сторож грубою рукою

Из окна его швырнет,

И во двор вниз головою

Наш голубчик упадет.

На затоптанной дорожке

Возле самого крыльца

Будет он, задравши ножки,

Ждать печального конца.

Его косточки сухие

Будет дождик поливать,

Его глазки голубые

Будет курица клевать.

Вот такое стихотворение 1934 года. Как и другие стихотворения Николая Олейникова. Конечно, за них он поплатился потом, это понятно. Потому что здесь это явное отражение 30-х годов со всеми этими сталинскими ужасами. На что я хотел обратить внимание? Во-первых, некое подобие с рассказом Кафки. Наверное, Олейников был с ним знаком. А потом вот эта мысль: «Но наука доказала, что души не существует». Если б знал он, что душа есть, то, наверное, ему (таракану) было бы не так тяжко страдать!И вот когда мы читаем рассказ Кафки «Метаморфоза», то понимаем, что под всей этой внешней оболочкой Грегора Замза скрывается вообще-то очень доброе и чуткое сердце, очень отзывчивая душа. Он понимает, какие он ужасные чувства вызывает у родных (а нам известно, что у Кафки были отвратительные отношения с его жестоким отцом, об этом он пишет в своих письмах). Грегор старается помочь своим родным. Он почти не выползает из своей комнаты, чтобы не пугать маму, прячется под кроватью. Но поведение семьи становится все более жестоким, обидным, оскорбительным. То есть превращение происходит не только с Грегором, но и с его окружением. Тоже в худшую сторону. Обнажаются их черствые души, они сбрасывают личины добропорядочности, благородства, и, в конце концов, трупик бедного насекомого выкидывают, как ненужный мусор. А куда при этом исчезла его благородная и добрая душа? На это Кафка не дает ответа. Вот ведь что печально… Это мы можем сказать, что, может быть, Франц Кафка вложил свою добрую душу в образ этого несчастного создания в духе литературных традиций своего времени. И, может быть, он надеялся оживать в душах своих читателей. Сам он был неверующим человеком. Мы видим отражение безверия в подобных произведениях. Души не существует, надеяться не на что. Абсурд, кошмар и ужас. Лев Толстой говорил применительно к рассказам Леонида Андреева: «Он нас пугает, а нам не страшно!» А здесь наоборот, у Кафки: он ничем не пугает, обычный рассказ, спокойный тон. Но становится жутковато от беспросветности, от безвыходности ситуации, как с этим тараканом, чьи «глазки голубые будет курица клевать». И в этом все колоссальное различие между христианскими писателями Аксаковым, Андерсеном с «Гадким утенком», с этим чудовищем, которое превращается, и нехристианскими писателями, людьми, не знающими религию, такими, как Кафка. Мы чувствуем ощущение какой-то катастрофичности. Кстати, я упомянул «Нос» Гоголя – очень странный, конечно, рассказ, очень странный, и мы постоянно видим параллели между даже стилем, иногда дословные совпадения в рассказе Кафки и у Гоголя. Например, Грегор Замза просыпается, говорит: «Какой ужас. Но это не сон». То же самое делает майор Ковалев. Он ощупывает у себя лицо, видит, что там носа нет, смотрит в зеркало – носа нет. Сон это? – Нет, не сон. («Он начал щупать рукою, чтобы узнать: не спит ли он? кажется, не спит» – прим. ред.) Что он говорит при этом? — «Боже мой! Боже мой! За что это такое несчастие? Будь я без руки или без ноги — все бы это лучше; будь я без ушей — скверно, однако ж все сноснее; но без носа человек — черт знает что: птица не птица, гражданин не гражданин, — просто возьми да и вышвырни за окошко!» Вот точно так же, как за окошко вышвыривают этого Грегора Замзу. Замечательное исследование этих двух произведений – «Носа» Гоголя и «Метаморфозы» Кафки – у Владимира Набокова. Все это довольно страшные метаморфозы. И теперь мы прекрасно понимаем, насколько важно нам понимать, что такое метаморфоза. Метаморфоза ведь относится – с чего я начал свою лекцию сегодня – к неким архетипам человеческого подсознания. Именно человеческого (но на земле, кроме человека, никто и не обладает настоящим сознанием и разумом). То, что наш мир во зле лежит, – это одно из основных интуитивных положений вообще библейского богословия. Это понятно, и всякий христианин это знает. И это зло пронизывает мир во всех его деталях. Зло ощущают на себе все живые существа. Ведь никому не хочется умирать или болеть и страдать. Не только человеку, но и кошке этого не хочется. Правда? Но они не сознают того, что им надо делать и что надо сделать, чтобы этого не было. Вообще даже не осознают своего положения. Они ощущают его, но не сознают. Только у человека при наличии сознания есть не только ощущение неблагополучия – того, что богословие называет «грех», – но и сознание его. А если есть сознание греха, то опять же логика и сознание неизбежно приводят к признанию состояния, где грех отсутствует. Что я имею в виду?Есть состояния нормы – нормальные, а есть состояния ненормальные. Наша наука: антропология, биология, медицина – устанавливают норму. Нормальная температура человека, нормальные роды, нормальное физическое состояние и так далее… Норма – это какая-то абстракция, правда? Есть же всегда какие-то маленькие, да отклонения. Норма-то редко выдерживается. Но это наука. Помимо науки, еще существует глубокое религиозное сознание, которое мы называем верой иногда. И что нам подсказывает вера? Вот представьте себе: вода, аквариум. В аквариуме сидит рыбка. Ее нормальная среда обитания, в которой она себя нормально чувствует, – это вода, особенно, если она богата кислородом. У рыбки жабры, и она ими дышит. Знает ли она, что такое вода? Если бы у нее были мозги? Наверное, нет. Потому что это ее норма. Норма не ощущается и не осознается. А вот когда рыбку вытащат из аквариума, вот тогда она начнет страдать – она будет в ненормальном состоянии. И тогда-то, если бы у нее были бы мозги, она бы поняла, что есть же норма, есть вода. То есть воду – норму – она может осознать только тогда, когда она находится вне нормы, вне воды. Так и всякая болезнь. Пока у вас не заболит зуб, вы о зубах даже и не думаете. И подумаете о них – о норме – только тогда, когда он у вас заболит. То есть отсутствие нормы – страдание, боль – о чем они всегда свидетельствуют? О том, что раз есть боль, страдание, значит, есть где-то и состояние без страдания, без боли. Либо есть где-то, либо должно быть. Иначе боль бы не ощущалась, не понималась бы, она бы ощущалась как норма. То есть мы норму осознаем только тогда, когда осознаем отсутствие нормы. Благо мы сознаем только потому, что мы страдаем. А страдаем мы почти все время. Каждую секунду чего-то да хочется. То вот я не так сижу на стуле, то вдруг что-то почесалось, то вдруг зуб заболел, то мысли какие-то нехорошие в голову лезут – у нас все время страдание. И оно нам говорит о чем? О том, что где-то есть нестрадательное состояние. Иначебы мы страдание не воспринимали бы как страдание, а воспринимали бы как норму. Как рыба – либо есть, либо должно быть.То есть наличие греха (а грех это есть страдательное состояние человека, его зависимость, его несвобода) свидетельствует о том, что где-то либо есть, либо должно быть то, что мы называем Царство Божие. А царство земное нам приносит страдание. Поэтому тема перехода, метаморфозы – чтобы я остался, но стал бы другим, не таким, какой я здесь. Это часто и во сне у человека бывает, когда он вдруг превращается в кого-то прекрасного. Это отражается и в фольклоре – например, птица Феникс и так далее… Хорошо бы, чтобы и мир вокруг меня остался тем же, но стал другим. То есть – тождество и изменение. Зенон и Гераклит. И то, и другое. Это и называется «метаморфоза» – изменение при сохранении. Я хочу быть, но хочу быть другим, преобразиться. То, что христианство утверждает как воскресение, как преображение. Все это сидит в подсознании. Мы видели отражение этого желания, этого стремления к благому превращению во всей мировой литературе, если не считать такой упаднической литературы – утраты всякой надежды, всякой религии, как у Франца Кафки, и он не одинок в этом. А так, в общем и целом, здравое народное сознание (и в искусстве тоже) всегда говорит о желательности такого преображения. Желательности.

А Новый Завет нам говорит не только о желательности и не только о возможности, но и о реальности всего этого. Это отражено особенно хорошо, конечно, в посланиях апостола Павла. Вспомним некоторые места. Например, к Филиппийцам, 3:21. Здесь говорится о том, что мы пребываем в ожидании того времени, имеется в виду Второе пришествие Христа,

21 Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его… божественной силой.

Здесь сопоставляются два греческих слова: «преображение», μεταμόρφωσις, метаморфоза – и «соображение», ςυμμόρφωσις, симморфоза. Сейчас мы в теле униженном, пребываем в униженном состоянии, состоянии несвободы, страдания, насилия над нами всего. Над нами все насилует: и воздух, и земля, и вода, и микробы, и люди, и время, в основном – смерть. Это униженное состояние греха. Но это тело во Христе преобразится. Я сохранюсь, но обрету иное тело – это преображение. Сообразное – преображусь, чтобы стать сообразным Телу воскресшего Христа, Который уже не знает ни смерти, ни ограничений – ничего. Он и здесь, и там. Он везде может быть и как хочет может быть – Он полностью свободен. Лишен даже и тени греха.

Или какое-нибудь другое место, скажем, Второе послание к Коринфянам, 3:18 – уже сейчас, уже сейчас…

18 Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню (конечно, сердцем взирая), преображаемся в тот же образ от славы в славу…

то есть переходя все к большей и большей славе.

То есть внутренне мы уже, если мы по-настоящему верующие люди, уже сейчас внутри себя испытываем это постоянное преображение – от созерцания Господа. Замечательное место, очень утонченное.

Первое послание к Коринфянам, 15: 51 – глава, которая вообще говорит о воскресении:

51 Говорю вам тайну: не все мы умрем (ну, некоторые умрут, конечно), но все– и умершие, и неумершие – все, как здесь у нас переведено: изменимся. А по –гречески «преобразимся».

Здесь тоже говорится о преображении. К сожалению, наши переводы не всегда точны. Говорится о преображении: все преобразимся. Как «гадкие утята», да?

Иногда слово «преображение» заменяется другим словом – «восхищение». Это синоним. Напомню такое место. Первое послание к Фессалоникийцам, 4:17, это отрывок, который читается на отпевании. Здесь тоже: мертвые воскреснут, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, то есть с воскресшими:

17 потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем…

Конечно, мы не должны понимать это буквально. Это уж слишком мифологично было бы, что мы сядем на облака и как бы полетим куда-то. Речь идет не о метеорологических облаках. Облако – это библейский символ силы Божией. А что означает слово «восхищение»? «мы… восхищены будем». В нашем воображении, как это иногда отражается на реалистических картинах, псевдореалистических, как ракета где-то летит, восхищена… Нет, это религиозный термин, тоже очень древний. Пришел он еще из эллинской, греческой мифологии и означает то же самое, что и преображение.Вот откуда он происходит. Боги иногда забирали земнородных, то есть людей, к себе на Олимп. Боги однажды пожаловались Зевсу. А сколько богов на Олимпе? Двенадцать. И они всегда ели амброзию и пили нектар. Но разливать было некому. Но не будут же боги разливать друг другу. Не будет же Афина разливать Артемиде. С какой стати? Что за барыня такая! Не было у них раба, который бы им разливал вино – виночерпия. И они пожаловались Зевсу. Тогда Зевс превратился в орла и полетел над Грецией. Летел над Пелопоннесом и в провинции, которая называлась Аркадия, увидел на лугу стадо пасшиеся стада овечек и симпатичного пастушонка, который пас это стадо. И тогда орел схватил в когти этого пастуха, похитил его и вознес на Олимп. И так этот мальчик, которого звали Ганимед, стал из пастушка маленьким богом. Он стал бессмертным. Олимп – это же небеса, это уже бессмертие. Он стал виночерпием богов. Так смертное превратилось в бессмертное. То же самое происходило со многими другими. Скажем, врач Асклепий, мы привыкли говорить «Эскулап» по-латыни, который был знаменитым врачом, но боги его похитили – восхитили на Олимп. И он стал одним из самых знаменитых греческих богов. В храмы Асклепия стекались тысячи паломников, и там все получали исцеление. То же самое было и с Гераклом, и со многими другими. Всегда превращение – преображение смертного в бессмертное связывалось с представлением о похищении на небо, на Олимп. Отсюда слово «восхищение». Когда говорится о том, что мы будем восхищены, это значит, что мы, смертные, преобразимся и приобретем характер божественного бессмертия, сообразного Иисусу Христу. Разумеется, при слове «преображение» всегда вспоминается еще и наш праздник Преображения и история, рассказанная у синоптических евангелистов Марка, Матфея, Луки о том, как Иисус Христос поднялся на гору вместе с тремя своими самыми близкими учениками и там вдруг внезапно преобразился перед ними. Он остался тем же самым, но явил Свою божественность: вдруг явился им в Своем преображенном божественном виде, которое чисто символически изображалось всегда сиянием. Дело в том, что я уже процитировал из Послания к Филипийцам, что мы «преобразимся в славное тело Христа», или тело славы. А что это за «тело славы»? Слава – это знак божественности. Слово «слава», когда вы его встречаете в Библии, чаще всего в религиозном контексте означает именно чувственное восприятие Бога. Вот мы говорим: существуют люди верующие, и существуют люди неверующие. И мы понимаем, что под этим подразумевается. Но на самом деле людей безрелигиозных, не в узком смысле верующих, а безрелигиозных в широком смысле – вообще не существует на свете, потому что ведь помимо физической жизни, человеку дана еще и духовная жизнь. Просто по его природе, как он сотворен Богом. Что такое физическая жизнь, все мы знаем, потому что все мы живем физически, все мы живем биологически. Ты можешь жить физически, но это вовсе не означает, что ты должен быть физиком при этом или изучать физику или естествознание, биологию. Ты можешь ее совсем не знать и преспокойно жить. Точно так же у всех людей есть духовная жизнь, духовное сознание. Но это вовсе не означает, что человек при этом должен быть богословом или знать какие-то догматы, или знать какие-то религиозные истины, изучать их. Да нет! Он может вовсе обходится без этого. Но религиозная жизнь, религиозное бытие есть у каждого человека. В чем оно заключается? Да в том, что человек видит и ощущает Бога. Только не всегда дает себе в этом отчет, не всегда сознает. Ведь когда вы чем-то восхищаетесь, например, небесными красками какими-то, прекрасным цветком, прекрасным созданием, животным, птичкой, или звуками какими-то, то невольно говорите: «О, это божественно!» Это слова только, но на самом деле вы же имеете ощущение всего этого, которое говорит о том, что это прекрасно. В богословии существует два типа – богословие апофатическое и катафатическое. Апофатическое богословие говорит о том, что Бог непознаваем в Своей сущности. Мы никогда не можем Его определить, потому что Его нельзя ни понюхать, ни потрогать, ни пощупать, ни услышать. Невозможно. Бог выше всего этого. Бог – это не то, не то, не то, Бог – это Ничто, как говорили святые отцы – «божественное Ничто». То есть не то, не то и не то – в этом смысле «Ничто». Но существует еще и катафатическое богословие. Бога сами мы познать не можем. Мы не можем Его схватить, взять – и схватить: «Вот Он, Бог!» Мы можем знать о Боге только в той степени, в какой Он нам Себя открывает. А открывает Он Себя нам и показывает такие свои свойства, как красота, как добро, как бесконечность, как сияние какое-нибудь и так далее. И эти ощущения красоты, бесконечности, испытание восторга от всего этого присущи каждому человеку. Но уж если, конечно, он не совсем оскотинился. Только он не понимает, что видит Бога и не говорит этого. Но это чувство есть у каждого! Точно так же, как каждый человек живет физической жизнью, но вовсе не говорит: «Ага, вот здесь действует закон Архимеда, а здесь – закон Гейзенберга, а вот здесь еще что-то». Это совсем необязательно! Видение Бога, божественного в природе, чувственное восприятие божества, Библия называет «слава Божия», чаще всего изображаемая как свет, сияние, блеск. Слава над Скинией Завета, слава, которая окружает лик Богоматери – мы тоже называем «слава» этот нимб – сияние. Значит здесь присутствует Бог, Божество. И когда Господь Иисус Христос преобразился, то Он явил Свою божественность в этом сиянии. Его осияла слава Божия. И об этом же говорится и у апостола Павла, когда он говорит о нашем преображении «сообразно телу славы», то есть когда наше существо будет уже все пронизано божественностью, которая станет уже даже и ощутима. Вот о чем я хотел сказать этими примерами из Священного Писания: что все древние философии, начиная от процитированных мною Гераклита, Зенона и других, задумывались над этой темой преображения; не только весь фольклор человеческий, не только все сказки волшебные, не только прекрасные писатели говорили об этом. Они все говорили об этом как о чем-то прекрасном и желанном – о нашем преображении нас, чудовищ, чтобы мы превратились в прекрасные создания… А христианство, Священное Писание Нового Завета, говорит о реальности всего этого, происшедшей в Деянии Божием – Господе Иисусе Христе. И поэтому мы счастливы, потому что мы знаем об этой реальности.Вот на этом я хочу сегодня закончить.